夏至节气:古人如何应对炎热与长日的挑战

夏至节气作为二十四节气之一,标志着阳光最强烈的一天,也是白昼最长的一天。古人面对夏至带来的炎热与长日挑战,通过巧妙的方式调节生活,以适应这一天气变化对身体和生活节奏的影响。这不仅体现了他们的智慧,还反映了农耕文化和天文知识的紧密联系。

起源:农耕与天文的结合

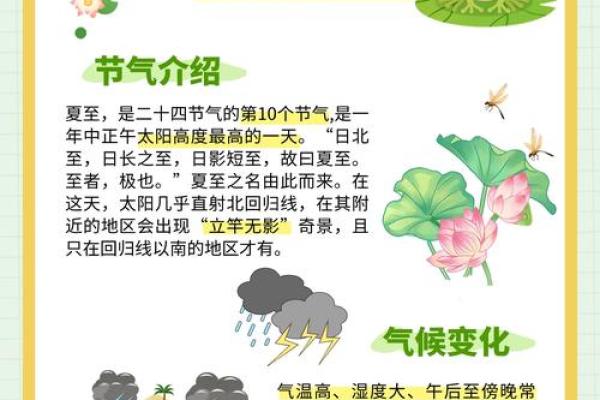

夏至的到来与天文现象密切相关。根据天文知识,夏至是太阳直射地球北回归线,白昼时间最长,夜晚最短。对古人而言,夏至不仅是气候变化的标志,也是农耕周期中的一个重要时刻。农田的管理需要与自然节气相协调,尤其是在这个时期,气温上升,农作物进入快速生长阶段,古人早已学会如何利用这一天气变化优化农业生产。

在农业社会,夏至前后气温较高,雨水充沛,正是农作物生长的黄金时段。农民们通常会在这时加紧田间管理,合理安排灌溉和除草,以确保作物的健康生长。特别是在北方,夏至过后,随着气温的不断升高,庄稼的生长进入关键期,因此需要更多的阳光和适宜的温度。古代的农民通过观察天象,依靠节气调整农业活动,确保丰收。

传统习俗:饮食与活动的应对之策

在应对夏至的炎热和长日问题时,古人不仅依靠农耕经验,还通过独特的饮食与活动来调节身体。夏至前后,气温升高,人体容易感到乏力和中暑,因此,古代的传统饮食和生活习惯成为了应对炎热的重要手段。

在饮食方面,古人非常注重清凉解暑的食物。夏至时节,时令的瓜果开始丰富,尤其是西瓜、黄瓜、草莓等清凉水果成为了餐桌上的常见食物。中医理论也强调夏季要多食清淡、富含水分的食物,以帮助身体降温,保持体内的阴阳平衡。同时,古人会食用各种具有消暑作用的药膳,如绿豆汤、菊花茶等,这些食品不仅清热解毒,还能帮助身体抵御炎热的天气。

在活动方面,古人会选择在清晨或傍晚进行劳作和娱乐,避开正午的烈日。夏至日的活动也有许多特殊的习俗,如放风筝、打水仗、饮凉茶等。风筝不仅是传统的娱乐项目,还象征着驱邪避暑,许多地区会在夏至当天举行放风筝的活动,寓意着消灾解运,祈求一年四季平安。

东汉时期的“夏至祭”

东汉时期,夏至祭祀活动非常盛大。为了应对夏至的炙热气候,汉朝的农民在这一时期会进行祭祀活动,感谢自然神灵的庇护,同时祈求丰收与健康。在这一天,许多地方会举办大型的祭天活动,祭品中包括了新鲜的瓜果和麦子,象征着夏季的丰收和生长。这些祭祀活动不仅是对天神的崇敬,也是古人对夏季节气变化的文化回应。

唐代的“夏至夜”习俗

在唐代,夏至夜成为了一个重要的节令习俗。唐代人尤其重视这一节气带来的日长之效,很多诗人和文人会在夏至之夜进行宴会或诗会,借此庆祝光明与长日。他们认为,夏至夜是欣赏自然美景的最佳时机,尤其是在长安的园林中,人们常常聚集在一起,举办文化活动,谈论诗文,享受自然的馈赠。这种活动既是对炎热天气的一种调节,也是一种文化的享受。

生活节奏中的夏至智慧

到了现代,夏至的节气文化依然得到了传承。虽然科技的发展已经让我们不再完全依赖天文和气候变化来安排农事和生活,但夏至的文化习俗和生活智慧依然影响着我们的日常生活。比如,在现代社会,夏至时节的饮食习惯依然流行,很多家庭在夏至前后会特别注重清凉食物的摄入,保持身体的舒适感。此外,随着气候变化的加剧,许多地方的夏至节庆活动和风筝放飞等传统习俗依然盛行,成为了一种休闲和娱乐的方式。

古人如何应对夏至的挑战,不仅是对自然环境的适应,也是他们文化智慧的体现。无论是通过农耕调整,还是通过饮食与活动的配合,都展现了他们对生活的独特理解。今天,我们仍然可以从中汲取灵感,适应自然环境的变化,过上更加舒适和健康的生活。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几时破土迁坟最好 破土迁坟吉时查询

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年9月22日是不是适合祭祀灶神的好日子

- 2025年11月01日搬家吉利吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 2025年9月28日几点出殡最好 出殡几点是吉时

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年9月27日适合祭祀灶神吗

- 2025年11月12日乔迁合适吗 入宅合适吗?

- 2025年9月28日几点房屋动土最合适 房屋动土吉时查询

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年9月25日管道疏通日子好吗

- 2025年9月29日几时举行笄礼最好 举行笄礼吉日吉时查询

- 2025年10月24日(农历九月初四)安门行不行 今日装大门好吗

- 今日是维修房门吉日吗 2025年9月30日维修房门好吗

- 2025年9月28日几点适合修理坟墓 修理坟墓的吉日吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气