中秋节的文化传承与放假习惯

每到农历八月十五,家家户户都会庆祝一个有着悠久历史的传统节日,那便是中秋节。中秋节自古以来便深受中国人民的喜爱,它不仅是一个丰收的象征,更蕴含着浓厚的文化内涵和传统习俗。

中秋节的起源

中秋节的历史可以追溯到农耕文明的早期。在中国古代,农民以天文历法为重要的农业指导,秋天是丰收的季节,气候适宜,月亮最为圆满。这一时节象征着丰收与团圆,因此成为了祭月的时刻。在远古时期,人们通过祭祀月亮,感谢自然的馈赠并祈求未来的丰收。

天文角度来看,月亮在这一时期最为明亮和圆满。古人认为,月亮代表着团圆与和谐。在《礼记·月令》中,有云:“八月十五日,月满而明,民间称之为‘中秋’,是时祭月求得吉祥”。这说明中秋节不仅仅是人们庆祝丰收,更是一种寄托美好愿望的方式。

传统习俗的演变

中秋节自古便有很多传统习俗,这些习俗都承载了深厚的文化意义,尤其是与饮食和活动息息相关。

首先是月饼,月饼作为中秋节的标志性食品,起源较早。最初,月饼是祭月时的供品之一,但随着社会的发展,月饼渐渐演变成了一种亲朋好友之间互赠的礼品。唐代的诗人白居易在《大林寺桃花》中写道:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,而这一时节恰逢秋天,月饼成为了人们表达祝福与团圆的载体。月饼的形式和馅料也越来越丰富,各地的月饼有不同的特色,象征着各地文化的传承和多样性。

除了饮食,赏月也是一个重要的中秋活动。在古代,赏月不仅是个人的娱乐方式,更是集体活动。史料中记载,唐代的皇帝李世民便有在中秋之夜举行盛大赏月的活动,并邀请百官共同庆祝。每年中秋夜,宫廷内外的百姓都会聚集在广场上,围绕着明亮的月亮,放灯笼、吟诗、唱歌,表现出和谐与团圆的氛围。

唐代的中秋节

唐代是中国文化的鼎盛时期,中秋节也在这一时期发展得尤为盛大。据《唐书·节令志》记载,唐代的中秋节已经成为了全国性的节日,宫廷和民间的庆祝活动都非常热烈。唐朝的皇帝和贵族们会在中秋之夜举行盛大的宴会,赏月、品茶、赋诗,流露出浓浓的节日气息。与此同时,民间百姓也会在月圆之夜放烟火、提灯笼,歌舞欢庆,表达对月亮的敬仰与对丰收的祈愿。

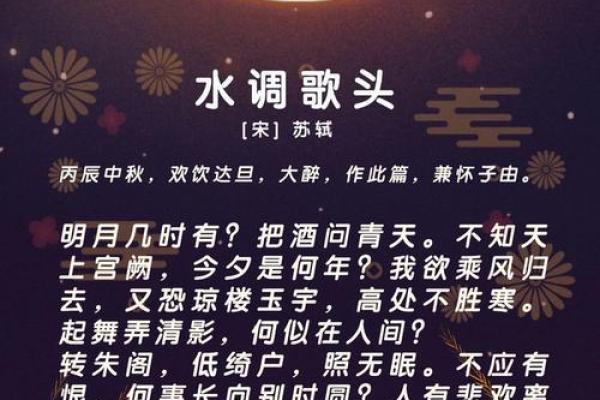

宋代的中秋节

宋代的中秋节在历史上有着深刻的文化印记。宋代的中秋节,尤其是在民间,发展了许多有趣的习俗,除了赏月和月饼,还有放天灯、观灯等活动。宋代的中秋节不只是祭祀月亮,它逐渐演变为一种家庭团聚和社会交往的节日。特别是在《清明上河图》这样的作品中,展现了宋代城市居民如何在夜晚集聚在一起,品尝月饼,庆祝中秋。

全球化背景下的中秋节

在现代社会,中秋节的传统不仅在中国境内流行,更在全球华人社群中广泛传播。在全球化的背景下,越来越多的国家和地区都开始了解并参与到中秋节的庆祝活动中。例如,东南亚的华人社区,以及欧美的部分华人群体,每年都会举办中秋晚会、聚会活动,通过食物、月饼、灯笼等形式,表达对传统文化的敬意。

现代的中秋节在形式上发生了不少变化,不仅仅局限于家庭团圆,许多企业和机构也会组织团圆活动,甚至在一些城市中,地方政府会举办大型的中秋晚会,汇聚各方力量,增强节日的氛围。在这其中,现代社会注重传承的同时,也结合了时代的特点,使得中秋节既保留了传统文化的精髓,又加入了创新与活力。

中秋节作为中华文化的重要组成部分,它的传统习俗与放假习惯,不仅展现了中国人对天文、农业的深刻理解,还反映了中国人民对家庭团圆、和谐社会的追求。随着时代的变迁,中秋节不仅在中国继续传承,也在全球范围内影响深远。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几时破土迁坟最好 破土迁坟吉时查询

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年9月22日是不是适合祭祀灶神的好日子

- 2025年11月01日搬家吉利吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 2025年9月28日几点出殡最好 出殡几点是吉时

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年9月27日适合祭祀灶神吗

- 2025年11月12日乔迁合适吗 入宅合适吗?

- 2025年9月28日几点房屋动土最合适 房屋动土吉时查询

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年9月25日管道疏通日子好吗

- 2025年9月29日几时举行笄礼最好 举行笄礼吉日吉时查询

- 2025年10月24日(农历九月初四)安门行不行 今日装大门好吗

- 今日是维修房门吉日吗 2025年9月30日维修房门好吗

- 2025年9月28日几点适合修理坟墓 修理坟墓的吉日吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气