正月十六,如何通过节令养生调理身体

农历新年过后的十六日是一个特别的时刻,正值农历节令中的“元宵节”临近。这个节令不仅是一个重要的节日,更是我国传统养生文化中的一个节点。根据古人的智慧,节令养生不仅要顺应自然的变化,还要通过食物和活动的调整来保持身体的平衡。每个节令背后都有其特定的历史背景和文化传承,正月十六的节令调理,更是与季节变化、天文规律和农耕生活密切相关。

节令的起源:农耕与天文的结合

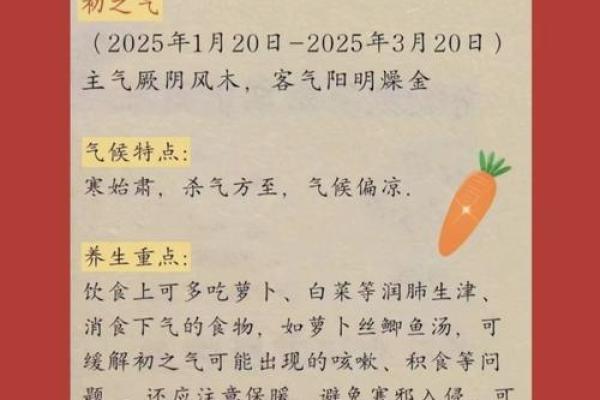

在古代,农耕社会的节令生活与自然息息相关。正月十六前后,正是立春后的第二个节令——“雨水”前的过渡期。这个时候,气温逐渐回暖,春季的气息愈加明显。古人通过观察天象和气候变化,结合农耕的实际需要,制定了这些节令习俗。在农耕社会中,节令不仅仅是对时节的划分,它与播种、养殖等农业活动紧密相连,影响着人们的生活方式和饮食习惯。

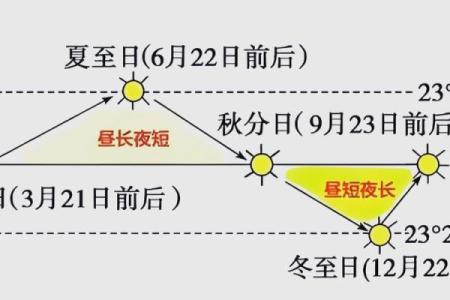

天文学的观察也在这些节令的背后发挥着重要作用。古人通过对太阳和月亮的运行轨迹、星辰的变化来确定农事和节令的具体时间。正月十六作为春节后的一个关键节点,也意味着“春耕”的开始,人们通过调节身体状态来为即将到来的劳作做准备。春季是一个阳气逐渐升发、气温逐步回升的时期,人体的阳气需要逐渐得到恢复和调养,因此这一天的养生调理非常关键。

传统习俗:饮食与活动的调整

在传统习俗中,正月十六的节令具有浓厚的节庆气息,元宵节前后的饮食和活动对身体的调理起到了至关重要的作用。元宵节的食品,尤其是元宵或汤圆,含有丰富的糯米、豆沙等成分,不仅口感丰富,还寓意着团圆与和谐。古人通过食用这些食品来调和脾胃,增加体力,帮助身体在寒冬后的恢复。

除了饮食,节令中的活动也不容忽视。正月十六时,人们通常会举行舞龙、灯会等庆祝活动,这些活动不仅具有娱乐性,更是一种增强体质、促进血液循环的方式。在这些庆祝活动中,身体的运动能够帮助释放沉积的寒气,促进阳气的流通,有助于增强免疫力。

历史案例:古人如何调养身体

1.《黄帝内经》中的养生智慧:作为我国古代医学经典之一,《黄帝内经》对节令养生有着详细的论述。在春季,书中指出,人体应顺应春季“阳气发泄”的特性,通过早睡早起,避免过度劳累来保持身体的健康。正月十六,正值春季阳气逐渐恢复之时,古人倡导通过食用温补食物如红枣、桂圆等,帮助补充体力,增强体质。

2. 唐代宫廷的节令养生:唐代宫廷对于节令养生的重视可见一斑。尤其是在春季,宫中会安排特别的膳食和活动来调节宫人的身体。春天的饮食讲究清淡而富有营养,尤其以绿豆汤、枸杞粥等食物为主,以清热解毒和提升身体抵抗力为目的。正月十六,宫廷内外会举办盛大的灯会,除了观灯赏景,还通过跳舞、游览等活动增加身体的活力。

节令养生的实际应用

进入现代,节令养生的观念依然得到广泛传承。在快节奏的城市生活中,人们依然习惯根据节令来调整饮食和作息,以达到更好的健康效果。现代人对于节令的认识也更趋向科学化,医学和营养学的研究为传统养生智慧提供了理论支持。

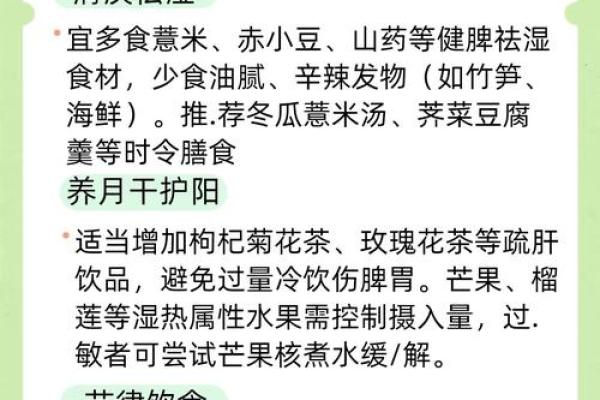

在现代,正月十六的养生不仅仅局限于传统食物的摄入和节日活动的参与,还强调通过运动和合理的作息来调整身体。例如,许多人会在此时开始适量的晨跑、太极等活动,这些活动帮助增强身体的免疫力,促进气血流通,符合春季阳气上升的特点。同时,很多人还会借此机会进行身体排毒,选择一些具有清热解毒功效的食物和茶饮,如菊花茶、绿茶等。

通过这种方式,现代人在继承传统养生的同时,也根据现代生活方式进行灵活调整,使得节令养生更贴近当今人的生活需求。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气