新探意秘与中创秋意节的历史渊源:从古至今的节日演变

在中国古代,节日的设定往往与农耕文化和天文现象密切相关,这些节日不仅体现了人们对自然规律的敬畏,也在其中融入了丰富的文化内涵。新探意秘与中创秋意节作为一组特殊的节日,虽不如传统节日那般广为人知,但它们的历史渊源同样深远,蕴藏着不少值得探究的文化密码。

一、节日的起源:农耕与天文的交汇

中国的节日大多起源于农耕社会,其中不少与农业生产周期密切相关。春耕、夏种、秋收和冬藏的轮回,构成了古代人们生活的节奏,而这一节奏的变化也直接影响了节日的设定。

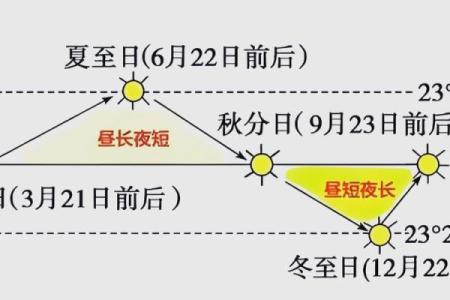

新探意秘节的起源可以追溯到古代的秋收季节,正是这一时节,农民完成了丰收的第一步,庆祝丰收的活动便应运而生。秋季是农耕中至关重要的时刻,象征着大地的恩赐与农民的辛勤。根据《史记》中的记载,古人通过祭祀天神来祈求来年的丰收,这一传统逐渐演变成了秋季的庆祝活动。对于中创秋意节来说,其最初的设定是为了纪念秋天的到来,尤其是天文学上对于秋分的庆祝。这一节气的到来标志着白昼与黑夜的平衡,反映了自然界的和谐与平衡,也象征着秋季的成熟与收获。

二、传统习俗:饮食与活动的独特体现

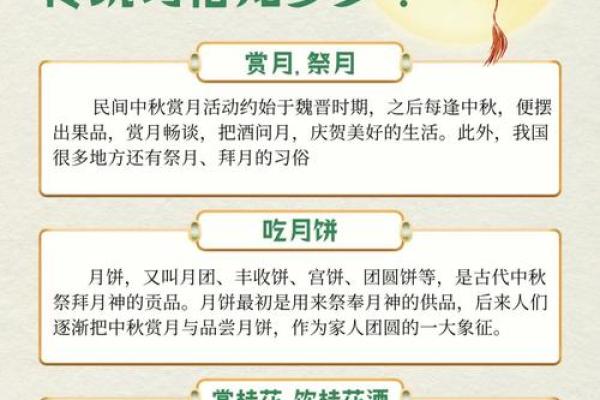

随着这些节日的流行,许多与节日相关的传统习俗逐渐形成,并成为节日文化的重要组成部分。例如,秋季的食物主要以丰收的粮食和果实为主,酒宴和祭祀活动成为必不可少的一部分。新探意秘节尤为重视秋季食物的丰盛和节令的体现。根据《吕氏春秋》中的记载,古代人在秋季会举行盛大的宴会,品尝新鲜的季节性食物,如五谷丰登的粽子、南瓜和秋梨等,象征着五谷丰登、家族团聚。

同时,中创秋意节的庆祝活动则更加注重与天象的联系。古代人民对天文现象的重视也体现在节日的形式上。秋分时,古人会举行专门的祭天仪式,祈求来年的气候适宜,帮助农田获得更多的收成。这个传统逐渐演变为中创秋意节的一部分,形式上可能包括舞蹈、书法展示和文艺演出,体现了人们对季节变换和自然规律的深刻理解。

三、历史案例:两大典籍的记载与传承

在中国古代的经典文献中,我们可以找到关于新探意秘与中创秋意节的相关记载。《周礼》作为中国古代礼仪的重要经典之一,提到秋季的庆典活动和祭祀,强调了通过礼仪表达对天命的尊重。《礼记》则对秋季的节令进行了详细阐述,特别是在秋分时,如何安排祭祀和庆祝活动。《史记》中的“秋祭”则进一步证明了秋季节日与农业生产和天文现象的紧密联系,揭示了古人如何通过节日活动向自然界传递感恩与祈愿。

在这些典籍中,我们看到的不仅是对自然节令的崇拜,还有对人类与自然和谐共处的理想。在《大元大一统志》中的记载里,秋季不仅是丰收的季节,也是祈求风调雨顺、百谷丰登的时机。中创秋意节在这些传统文化的传承下,逐渐成为了现代社会的重要节庆之一。

四、节日的再创新与演绎

进入现代,尽管社会生产方式发生了巨大的变化,节日的形式和内容却依然保持着一定的传统色彩。新探意秘和中创秋意节在现代社会中经过再创编,变得更加注重文化传播与社交互动。随着科技的发展,秋季的节庆活动不再仅限于传统的餐宴和祭祀,更多的文艺表演、亲子活动和社区庆祝成为了现代庆典的主流。

现代人们在这些节日里更多地注重传承文化的同时,也将节日活动与环保、公益等社会议题结合起来,使得新探意秘和中创秋意节不仅仅是一个文化符号,更成为了现代社会的一部分。这种转变体现了古代节日文化在现代社会的复兴与重塑,展现了人类对自然和文化的双重敬畏。

新探意秘与中创秋意节从古至今的演变,正是中国传统文化如何在不同历史时期适应时代变化并继续传承的生动体现。

起名大全

最近更新

- 2026年05月04日乔迁是黄道吉日不? 今日入住新居好吗

- 五月一日劳动节的天文意义与季节变迁

- 2026年03月06日订婚是好日子吗? 提亲是否合适宜?

- 如何改变命运?从了解你的五行花相格局开始

- 五行音乐性格解析:揭开你的内在五行格局

- 旺字五行属什么?男孩取带旺字的名字如何选

- 解析梦字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 新探意秘与中创秋意节的历史渊源:从古至今的节日演变

- 管姓明媚灿烂的男孩名字大全,快来看看

- 2026年03月03日(农历正月十五)搬家适合吗? 乔迁新房吉日指南

- 2026年02月24日(农历正月初八)提车可不可以? 提车算好日子?

- 2026年03月07日(农历正月十九)是否是领证吉日 今日登记领证好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气