春节习俗背后的农耕智慧与家族文化传承

春节,是中华文化中最为盛大的节日之一。它不仅是团聚的时刻,也是深深植根于中国传统文化的象征,融合了农耕社会的智慧与家族文化的传承。从农耕的季节变化到家族的团圆,春节的习俗无一不体现出人与自然的和谐相处以及对家族血脉的尊重。

农耕智慧的体现

中国古代农耕社会,生活节奏和自然的四季变化紧密相连。春节的时机,恰逢冬季与春季交替之际,这一时段是农耕社会最为关键的时刻。冬季是农闲时期,农民完成了一年的劳作,准备迎接新的一年。因此,春节成为了农人休息、祭祀、庆祝的时机,也是积蓄希望、激发动力的时刻。

春节期间的“扫尘”习俗,源自古代农耕社会的清洁与除旧迎新。在年末的时候,旧的一年收获的粮食已经消耗殆尽,春天的播种即将开始。通过“扫尘”,不仅是在清理家中的污垢,也是在为新的一年播种希望,象征着除旧布新。这一习俗,不仅是家庭洁净的需要,更是农业社会中对未来丰收的期待。

天文与节令的联系

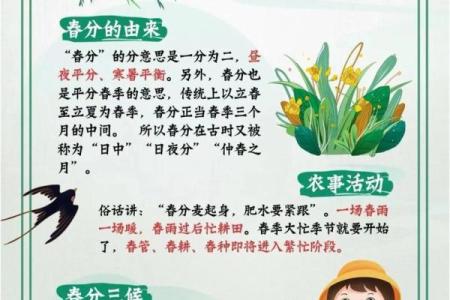

春节的日期并非固定,它依据的是农历的二十四节气中的“立春”前后。而“立春”作为天文现象标志着春季的开始,这一时间点的选择恰恰反映了农耕社会对自然天象的观察与理解。通过天文现象与节令变化,古人制定了以“立春”为核心的春节时间表。

古代的“春联”习俗,便源自这一节令。春联上大多写着“辞旧迎新”,不仅表达对过去一年的告别,也代表着迎接新一年的希望与祝福。春联中的字句,常常引用古籍《易经》、诗词中的智慧,通过文字的传递,暗含了天文变化与农耕季节的智慧。例如,“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,其中的“春风”便是春季气候转暖的象征。

饮食与活动的传承

春节的饮食和活动,体现了对农耕文化与家族文化的深刻理解。过年的“年夜饭”,通常包含了鱼、饺子、年糕等食物,背后有着深刻的象征意义。鱼代表着“年年有余”,寓意着丰收与富足;饺子象征着团圆和吉祥,形似元宝,意味着财富的积累;年糕则代表着步步高升,象征着事业和生活的不断进步。

此外,春节的传统活动如舞龙舞狮、放鞭炮等,寓意着驱除邪祟、迎接好运。这些活动不仅仅是娱乐和庆祝,更深层次地体现了人们对生活的积极态度,以及在农耕社会中对“岁月安康”的追求。

历史案例之一:农耕社会的春节起源

历史上,春节的起源可以追溯到先秦时期的“元旦”,当时农耕社会的百姓在这个时刻举行祭祀活动,感谢天地、祖先和神灵的庇佑,同时祈求新一年的丰收。这个节日逐渐演变成了家庭团聚的时刻。在《左传》中有记载,“每岁之始,国君祭天祀地,迎春报岁”,这表明春节不仅是家庭的节日,也是社会的节庆。

历史案例之二:宋代春节的家族文化

到了宋代,春节的家族文化得到了进一步发展。宋代的家族结构较为复杂,春节成了家族团聚的时机。宋代的《东京梦华录》记载,春节期间,各家族之间会举行祭祖、聚会等活动,强调家族成员的血脉联系和祖先的崇敬。这一传统在当时社会中形成了深厚的文化根基,并且流传至今。

家庭与节庆的结合

在现代,虽然农业社会的背景已经逐渐淡化,但春节依旧保留着浓厚的家族文化色彩。随着社会的变迁,人们的生活方式发生了很大的变化,但“回家过年”的传统依然未曾改变。无论身处何地,春节总是一个让人思念家的时刻。家族成员的团聚,仍然是春节最重要的意义之一。现代社会的春节,不仅仅是一个简单的节日庆典,更是家族文化传承的时刻。

春节的习俗与活动,在这不断变化的时代中,依然保留着最初的农耕智慧和家族文化。通过这些习俗的传承,古老的文化与现代的生活方式得以融合,延续了千百年来的传统。

起名大全

最近更新

- 从农耕到天空:蒙古族重大节日中的天文与生活智慧

- 2026年03月02日动土是良辰吉时吗? 今日动土好吗

- 欧姓灵韵悠长的男孩取名,这些名字寓意美好

- 2026年02月28日(农历正月十二)安门合适吗 今日安装大门合适吗?

- 2026年03月02日领证合适吗? 登记领证算不算好日子?

- 2026年02月27日安门合不合适? 安装大门适合吗?

- 命理三通解密:如何改变你的命运,突破运势瓶颈

- 解析旭字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 2026年03月01日这日子领证是否黄道吉日? 领证结婚是否是好日子?

- 2026年05月01日乔迁日子有没有选对? 今天入新宅合不合适?

- 八方五行格局误区大揭秘:你真的了解自己的性格吗?

- 2026年02月28日订婚避凶了没? 定亲适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气