国庆节:现代与传统的节日融合

随着中国社会的飞速发展,国庆节作为现代社会的重要节日之一,逐渐融入了更多现代元素。然而,它的传统根基却始终未曾改变,继续传承着古老的农耕文化和天文历法。这种融合不仅是时代发展的体现,也是一种对传统文化的尊重和传承。

国庆节的起源:农耕与天文的交织

国庆节的历史可以追溯到中国古代农耕文化中的庆祝丰收的传统,虽然作为现代节日的国庆是1949年新中国成立的标志性事件,但其中却包含了深厚的历史渊源。中国的农耕文明要求依赖天文历法来指导农业生产,古人常常通过节令来确认农事的时节,从而保证农业的顺利进行。例如,秋天是丰收的季节,在这个时期,民间通常会举行祭祀活动,感谢大自然的恩赐,并祈愿来年风调雨顺。国庆节的设立,使得这个古老的丰收庆典重新获得了现代社会的认可与庆祝。

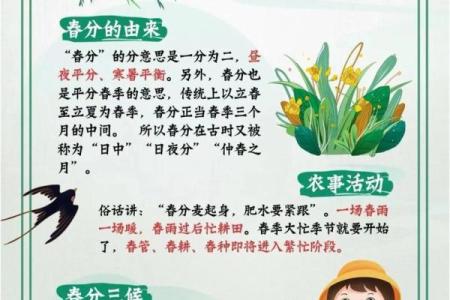

在传统文化中,秋分、重阳等节令与国庆节的日期也存在某些关联,这些天文节令往往被用来与国家的庆祝活动相结合,给节日赋予了更多的象征意义。秋天的气候代表着一年中的成熟与丰盈,成为了中国人对新中国成立的象征。通过这种天文与农耕文化的结合,国庆节不仅纪念历史事件,还深刻体现了中国悠久的农耕传统与人们对自然的敬畏。

传统习俗:饮食与活动的继承

在中国传统节日中,饮食和活动是最具代表性的文化元素,而这些也深刻影响了国庆节的庆祝方式。传统的节日习俗往往与家庭团圆、共享美食紧密相关。国庆节的饮食习俗继承了秋天的丰收精神,各种丰富的美食成为节日庆祝的重要部分。例如,家家户户会准备丰盛的餐桌,常见的菜肴包括秋季时令的食材,如大闸蟹、鲜美的水果和五谷丰登的食品。这些饮食习惯与中国古代秋季祭祖的仪式相契合,意味着对祖先的敬仰和对未来的美好祝愿。

此外,国庆节的活动形式也逐渐丰富起来,尤其是通过各种文艺表演和大规模的庆典活动,展现了国家的强盛和人民的团结。例如,天安门广场的大阅兵和盛大的烟火表演,吸引了成千上万的观众,展示了国家的现代化成就和军事实力。这些活动不仅有现代元素,也继承了古代通过祭祀、歌舞等方式来庆祝丰收和团圆的传统。通过现代化的表现形式,国庆节不仅展现了时代的进步,也传递了对传统节庆文化的深刻理解与尊重。

历史案例:从唐朝的节庆到现代国庆

唐朝时期的节庆活动对后世影响深远。唐代帝王通常会在秋季举行盛大的庆祝活动,向天地表达感恩,并与百姓共享丰收。唐代的庆祝活动有着浓厚的宗教性质,通过对天、地和祖先的祭祀来祈求国家的安定与人民的福祉。国庆节的设立,也体现了类似的传统——不仅是国家的庆典,也是一个全民共庆的时刻,象征着国家和民族的团结与繁荣。

此外,明清时代的传统节日也是现代国庆节庆祝的历史背景之一。无论是中秋节的家族团圆,还是清明节的祭祖活动,都在一定程度上影响了国庆节的庆祝方式。即使国庆节作为现代节日创立,它仍然继承了这些传统文化元素。通过历史的传承,国庆节成为了一个既现代又富有传统文化底蕴的节日。

从家庭到社会的融合

现代的国庆节不仅仅是政治性的纪念日,它逐渐融入了更多社会与文化的元素。随着城市化进程的推进,越来越多的人选择在这个节日里回家团聚,享受与家人共度的时光。家庭聚会、旅行、购物等活动,已成为现代国庆节的重要组成部分。而社会大庆典、国家级的庆祝活动也将节日的意义进一步提升,向全社会展示国家的综合实力。

通过电视、网络等现代传播媒介,国庆节的庆祝方式变得更加全球化和多样化,成为国家展示文化软实力的重要平台。这一过程体现了现代科技对传统文化的创新与发展,使国庆节不仅是纪念历史事件,更是一个承载传统与现代、个体与集体、国内与国际文化交流的纽带。

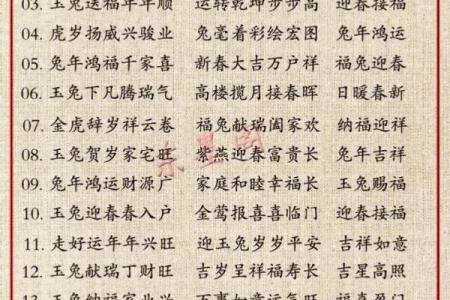

起名大全

最近更新

- 女孩用峡字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2026年02月25日(农历正月初九)是否属于动土吉日? 动土建房是否是好日子?

- 锦字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2026年03月08日(农历正月二十)是否为结婚黄道吉日 今日办婚礼吉利吗?

- 2026年02月26日领证合不合适? 今日领证能算好日子吗

- 2026年02月20日提车是否大吉? 提新车算不算好日子?

- 2026年02月01日是否为开业黄道吉日 今天店铺开张行不行

- 2026年03月07日结婚日子有没有选对? 办婚礼吉日宜忌

- 求分享花姓温柔贤淑的男宝宝名字,豁达开朗的

- 2026年01月31日能否作为开业黄道吉日? 今日店铺开张能算好日子吗

- 弥字男孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 盲派命理颠覆传统,如何正确解读你的命运密码

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气