回族节日背后的天文智慧:如何看待星象与节令的联系

回族文化中,节日的背后常常蕴含着丰富的天文智慧,尤其是在星象和节令的联系方面。回族的节日不仅是宗教和文化的体现,也深刻受到了自然天象的影响。从古至今,回族的节日安排和传统习俗都和天文现象息息相关,体现了人类在长期的农耕生活中对天象的观察和智慧总结。

起源:农耕与天文的结合

回族的许多节日可以追溯到古代的农耕社会,而这一社会中的人们对天象有着高度的依赖。回族传统节日的时间安排常常与农历中的节令密切相关,节令与天象的变化有着直接的联系。例如,回族的“开斋节”和“古尔邦节”通常与月亮的变化以及农历的月份紧密相关,这些节日的确定不仅仅依赖于传统的宗教仪式,更反映了古代人对天文规律的理解和尊重。

其中,“开斋节”是回族一年一度的重要节日,通常发生在伊斯兰历的第九个月,即“拉马丹月”之后的第一天。这个月的开始与结束,正是由月亮的运行决定的。回族的先祖通过观察月亮的变化,确定了开斋节的具体日期,这种与天文的密切联系,体现了他们对天象的深入研究。而“古尔邦节”则通常出现在伊斯兰历的第十二月,其日期与月亮的周期相符,也体现了回族节日背后星象的智慧。

传统习俗:天文与节令的融合

回族节日的习俗,不仅仅是庆祝的活动,还包含了大量与天文现象相关的象征意义。在“开斋节”这一节日中,回族人会举行盛大的宴会和聚会,庆祝斋月的结束。与此相对的是他们的“斋戒”传统,它的起始和结束都离不开月亮的周期,月亮的出现与消失代表了斋月的开始和结束,体现了回族对天象变化的重视。

此外,在“古尔邦节”期间,回族人通常会进行牲畜祭祀,以表示对神灵的敬畏和感恩。这个节日的时间也与星象紧密相连,尤其是与太阳和月亮的相对位置有关。回族的祖先通过观察天象,得出了一系列与农业生产和生活规律相关的结论,这些结论不仅指导了他们的生活,还影响了节日习俗的传承。

历史案例:两则典籍记载

在历史的长河中,回族的节日和天文之间的联系得到了不少记载。在《天工开物》一书中,古人详细记录了如何通过天象预测农业季节的变化,这本书不仅对农耕社会有着重要指导意义,也为回族的节令安排提供了重要参考。书中指出,通过观察天体的变化,可以准确预测雨水的到来,这直接影响到农业生产的节奏。回族的节日安排正是依据类似的天文智慧来制定的,节日的时间不仅契合了农耕的需求,也符合自然规律的变化。

另一个典籍《大元大一统志》也记载了回族节日与天象的紧密联系。书中提到,回族在“开斋节”期间,会特别注重月亮的形态变化,并根据月相来确定重要的节日时刻。这种天文与节令的结合,体现了古人对自然界运行规律的深刻理解,也反映了天文智慧在回族文化中的独特地位。

星象与节令的延续

随着时代的发展,现代回族的节日习俗依然保持着与天文相关的传统。在现代社会,虽然天文学的观测技术已经变得更加先进,但回族的节日安排和传统习俗仍然保持着与自然天象的紧密联系。在一些偏远的回族村落,至今仍有不少人依照天文现象来安排节日和庆典活动,尤其是对月亮的观察仍然是节令确定的重要依据。

此外,在回族的现代节日庆祝活动中,天文知识的传承也逐渐与现代科技相结合。例如,一些回族社区通过天文观测设备来更准确地预测节日的具体时间,虽然方法更加科学,但依然保留着天象与节令的深厚联系。这不仅是对古代天文智慧的延续,也是回族文化在现代社会中的一种创新与传承。

回族节日中的星象与节令联系,展示了人类对天文现象的观察、理解与运用,这一文化遗产在历史长河中得以传承,并在现代社会中不断焕发新生。

起名大全

最近更新

- 2026年04月27日乔迁行不行 今日入住新居有没有问题?

- 君字取名女孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 八字暗藏玄机:如何通过命理反而扭转不利命运?

- 2026年02月22日领证是否大吉? 今日领证结婚好吗

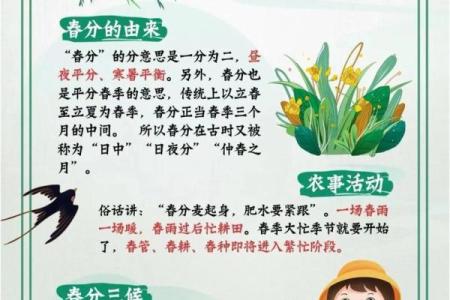

- 法国春分节气:探索天文与传统习俗的完美结合

- 字背后的暗藏玄机,如何改变命运走向却常被误解

- 伊人五行格局揭秘:性格解析与如何改变运势

- 2026年04月26日乔迁合适吗? 入新宅算不算好日子?

- 2026年02月16日提车选的是良辰吉时吗? 买新车是否是好日子?

- 霖字取名寓意男孩篇:吉祥寓意与五行属性结合

- 2026年01月29日(农历腊月十一)是否符合开业吉日? 开门做生意吉日宜忌

- 2026年02月21日领证适合吗? 登记结婚合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气