农耕文化中的中秋,带来一份自然的祝福

在清冷的秋夜,明月高悬,家人团聚,仿佛每一轮圆月都承载着千年的故事与希望。中秋节,作为中国传统的重要节日之一,早在农耕文化的萌芽时期便形成了独特的节令和文化象征。它不仅是对丰收季节的庆祝,更是人们对自然、对天文变化的深刻理解与尊重。

中秋节的天文起源

从农耕文化的视角来看,中秋节有着浓厚的天文色彩。自古以来,天体的变化对农业生产有着重要的影响。古人通过观察月亮的盈亏变化,推算出适宜的播种和收获时节。而每年农历八月十五日的满月,象征着丰收与圆满。这个时候,秋高气爽,天高地阔,月亮最为明亮圆润,也正是农田中的丰收季节。

在《史记》中,司马迁提到过“秋水共长天一色”,这句话生动描绘了秋天的景象,也暗示了中秋节作为农业周期中的一个重要节点。通过对月亮的观察,古人发现,月亮的周期与季节的变化息息相关,而中秋节的设立恰恰在于此——它不仅是对秋天丰收的庆祝,也是对大自然规律的尊重与礼赞。

传统习俗的深厚文化内涵

在传统习俗上,中秋节的活动丰富多彩,且大多具有浓厚的象征意义。每逢中秋,家家户户都会举行祭月活动,古人常以祭月祈求丰收、安康与团圆。这种活动不仅体现了人们对大自然的敬畏,也反映了人类对团圆与和谐的追求。

饮食方面,中秋节的月饼是最具代表性的传统美食。月饼的圆形象征着圆满和团聚,而不同地方的月饼也反映了各地风俗与文化特色。南方的莲蓉月饼、豆沙月饼,北方的五仁月饼,无论是哪种口味,都寄托着人们对亲人团聚的美好期许。

活动方面,赏月是中秋节最传统的习俗之一。从古代的宫廷到民间的集会,赏月常常是家人和朋友团聚时的重要内容。特别是在《红楼梦》中,贾宝玉与林黛玉在月下共度中秋,赏月吟诗,体现了中秋节在中国文化中不可或缺的浪漫与哲思。

历史案例:两次不同时期的中秋庆祝

回顾历史,唐代的中秋节便是最早具有国家层面庆祝的时期之一。据《大元大一统志》记载,唐朝时期的中秋节,不仅有盛大的赏月活动,还有举办文艺表演,呈现了天文、文学与艺术的结合。那时,宫廷中的帝王也会举行盛大的宴会,贵族们相聚一堂,享受佳肴美酒,抒发诗文,展示才艺,气氛豪华而热烈。唐代的中秋节不仅仅是农民的丰收节,也是文化与艺术的盛会。

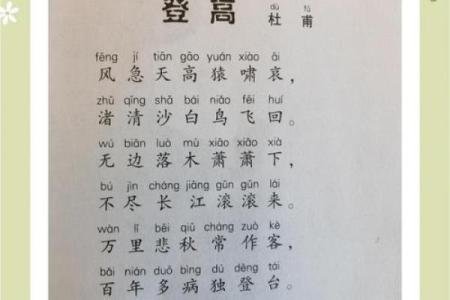

另一历史案例是宋代时期的中秋庆祝活动。《宋史》提到,宋朝时期,民间的中秋活动更加多元化。此时的月亮已经成为诗人歌咏的题材,许多文人如苏东坡、李清照等都以月亮为题,写下了众多脍炙人口的诗篇。例如,苏东坡的《水调歌头·明月几时有》便是中秋节的经典之作,诗人借明月表达了离愁与对家乡的思念,体现了中秋节深刻的情感内涵。

中秋节的当代意义

随着时代的发展,现代社会的中秋节庆祝活动虽然形式上发生了变化,但其内涵和精神却一直得以传承。现代的中秋节,除了传统的家庭团聚、赏月和吃月饼外,还增加了许多新的元素。比如,随着文化全球化的推进,许多年轻人开始通过社交媒体分享自己的中秋节庆祝方式,这种方式不仅拉近了人与人之间的距离,也让更多的人了解到了这一古老节日的深刻文化。

在现代城市中,一些大型的中秋晚会、艺术展览、以及社区组织的赏月活动,也成为了中秋节庆祝的特色。即使是快节奏的都市生活,人们依然通过多种形式纪念这一传统节日,继续传承着对自然、家庭与团圆的崇敬。

中秋节在农耕文化中的重要地位,以及其承载的天文、传统与人文情感,至今仍然深深影响着每一个过节的人。每一轮明月的升起,都是对过去岁月的回望,也是对未来希望的寄托。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气