登高望远与农耕节令的紧密联系

秋高气爽,气候宜人,这个季节不仅是登高望远的好时机,也是农耕节令的关键时期。登高望远这一传统活动与农耕节令有着密切的关系,二者相互交织,形成了独特的文化现象。通过对这两者的深入了解,不难发现它们背后蕴藏的丰富文化内涵与生活智慧。

登高望远的起源与农耕节令

登高望远的习俗源自我国古代的农耕社会。农耕文明的核心在于与自然节律的密切契合,而登高望远活动正是对这种节律的回应。在农耕社会中,四季的变化直接影响着农业生产,天文和节气的变化更是影响着每一位农民的生产活动。秋天是收获的季节,登高望远成为一种通过自然景象展现丰收与感恩的方式。

从天文学角度看,秋季天高云淡,是观察星空和自然景观的最佳时机。古代农民通过对天象的观察,能准确判断气候变化与农作物的生长状况。登高望远不仅是一种节令活动,它也是对天文规律的尊重与实践,具有一定的预示和预测功能。通过对天象的洞察,古人可以预测天气变化,制定相应的农耕计划。

传统习俗中的饮食与活动

登高望远的习俗常常与丰富的传统活动和饮食文化相结合。每年秋天,尤其是中秋节和重阳节,登高望远活动成为许多人传统节令的一部分。在这些节日里,家庭团聚,举杯畅饮,亲朋好友一起登高远望,借此机会抒发情感,祈愿安康。

在饮食方面,秋季的节令与特定的食物紧密相关。重阳节尤其与菊花酒和重阳糕相关。菊花酒在古代被视为一种驱邪保健的饮品,象征着长寿与健康。重阳糕则有着驱鬼避邪、祝福安康的寓意。通过这些食物,人们在享受登高活动的同时,也将农耕文明中的丰收和保健元素融入到生活中。

活动本身也体现了农耕节令的内涵。在重阳节,登高的习俗结合了祭祀、祈福等传统仪式。人们通过登高望远,表达对祖先的敬仰,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。重阳节的登高,不仅仅是身体的攀爬,更是心灵的升华,是一种对农耕文化和天命的敬畏。

历史案例:古人如何通过天文与农耕节令实现天人合一

一个经典的历史案例出现在《周礼》一书中。书中记载了古人如何通过天文和节令的结合,合理安排农耕活动。在古代,天象的变化与节令密切相关,通过对星辰和气候的观测,农民能够精确判断播种与收获的最佳时机。《周礼》中的“天官冶”便是古人通过观测天象来制定农业活动的重要依据。古人把天文与农业结合,形成了完整的节令体系,而登高望远则是这一体系中的一个重要环节。

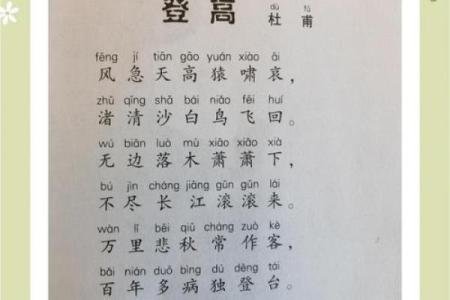

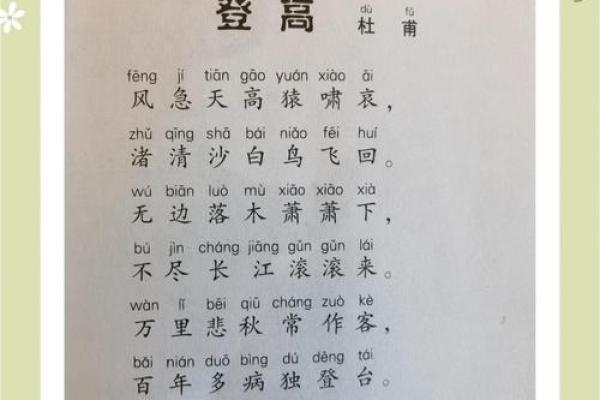

另外,史书中还有着重阳节登高望远的记载。例如,唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便表现了重阳节登高望远的情景。王维通过诗句表达了秋天的凄凉和思乡之情,反映出古人通过登高活动表达内心的情感,祈求家庭幸福安康。

现代传承与创新

进入现代,登高望远的习俗依然保留着浓厚的文化气息。尤其是在重阳节,许多地方仍然会组织登高活动,但活动形式有所创新。许多城市的居民通过登高活动来放松身心,同时也通过户外活动、远足等形式,体验传统习俗和现代生活方式的结合。与此同时,现代社会对农耕节令的关注逐渐转向了生态环保和可持续发展,登高望远也成为了人与自然和谐相处的象征。

许多城市在秋季举办的节令活动,不仅仅是登高,还融入了音乐、艺术和食品等元素,增加了现代人的参与感和娱乐性。这些活动虽然形式有所创新,但仍然保留着传统节令的核心精神——通过自然景象和登高活动,唤起人们对农耕节令的敬畏与珍惜。

通过对登高望远与农耕节令的探讨,我们不仅仅能感受到浓厚的历史气息,还能从中汲取许多关于人与自然、人与社会和谐相处的智慧。

起名大全

最近更新

- 解析男孩名字中国字的五行属性与寓意内涵

- 五行格局揭秘:出生五行缺什么,性格解析全知道?

- 2026年03月18日(农历正月三十)装修有问题吗? 今日装修好吗

- 2026年03月17日(农历正月廿九)装修合良辰吗? 今日装修新房有没有问题?

- 2026年01月28日这日子开业算黄道吉日不? 今天开张怎么样?

- 满族重阳节:登高望远,健身养生与家庭和谐的传统

- 2026年02月18日动土是黄道吉日不? 动土修造吉日指南

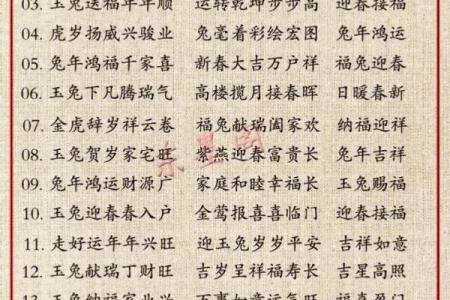

- 节令变迁与传统节日对联的文化传承

- 性格解析:五行与你的五行格局,如何找到你的天赋之路?

- 颠覆传统观念:八字如何改变你的不孕命运

- 五行性格解析新视角:揭秘你的五行格局,实现人生大不同

- 2026年02月22日(农历正月初六)是否适宜订婚? 今日订婚是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气