文化:从节日看中国文化的精髓与传承

中国的节日承载着丰富的文化内涵,是中华传统文化的重要组成部分。从古至今,节日的庆祝活动不仅是民众表达情感的方式,更是文化精髓的传承。节日的起源通常与农耕社会的生产周期、天文变化密切相关,这些节日通过饮食、活动等传统习俗将文化价值观代代相传。

农耕起源与天文变迁

中国传统节日的起源与农业生产密切相关,尤其是与天文周期的变化息息相关。最为典型的例子便是春节和中秋节。春节,又称农历新年,是中国最重要的节日之一。它源自古代的年节,最初是为了庆祝冬季农忙的结束和春耕的开始。古代中国人根据天文规律,认为农历正月初一是天地交替、万物复苏的时刻。在这个节日中,祭祀祖先、扫尘除旧等活动象征着辞旧迎新,迎接新的希望和丰收。

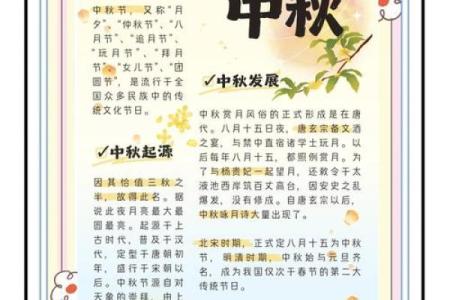

而中秋节的起源则与秋季丰收和月亮的变化有关。中国古代天文学对月亮的周期变化有着精确的观察,中秋节正是对应农历八月十五这个月亮最圆、最亮的时候。人们在这一天庆祝丰收,寄托着对团圆的向往和对家人亲情的珍视。在《礼记》中就提到“秋分之月,月亮圆时,家人团聚”,这一天不仅是对自然节令的庆祝,也是对家庭亲情和和谐社会的追求。

传统习俗:饮食与活动

中国传统节日的习俗多种多样,饮食和活动构成了节日庆祝的重要部分,体现了人与自然和谐相处的思想。春节期间,家家户户都会制作饺子、年糕等传统食品,这些食品寓意着团圆和新年的好运。饺子的形状像元宝,象征着财富与吉祥;年糕的“年”字与“年年高”谐音,象征着步步高升。吃这些食品,不仅是对美好生活的祝愿,也是对文化传统的尊重与传承。

除了饮食,节日活动如舞龙舞狮、放烟花、走亲访友等,也是中国节日文化的重要组成部分。这些活动不仅充满喜庆氛围,还反映了中国人注重团结和和谐的文化特点。例如,春节的舞龙舞狮活动,象征着驱邪避祟,迎接好运;而走亲访友则加强了亲情和邻里关系,体现了中国人重视人际关系的传统。

历史案例:清明节与端午节

清明节是中国传统的祭祖节日之一,起源可追溯到春秋时期。清明节的习俗中,扫墓祭祖是最重要的活动之一。古人认为,清明是春天的第三个节令,正是农田开垦的季节。此时祭祖,不仅是为了纪念先人,还象征着对自然生命力的尊重。在《左传》中,记载了春秋时期晋国的祭祖仪式,体现了祭祖的文化意义。

端午节则源自纪念古代爱国诗人屈原的故事。屈原投汨罗江自尽后,民间传说为了防止鱼虾侵蚀屈原的遗体,百姓纷纷划船投粽子入江。端午节的习俗中,吃粽子、赛龙舟等活动成为重要部分。龙舟竞渡象征着人民为了保卫家园、驱除灾难而团结一心,这种精神也深深影响着后代。

从传统到创新

随着时代的发展,传统节日的庆祝形式有所变化,但其核心文化内涵依旧被传承和创新。春节期间,现代社会虽然不再像古代那样纯粹依赖农业生产,但人们依旧通过春节这一节日来表达对家庭的重视以及对美好生活的期许。与此同时,随着科技发展,春节期间的拜年方式也发生了改变,传统的亲自走访被现代的微信拜年、视频通话等方式所取代,但亲情和团圆的主题始终未变。

现代社会对传统节日的传承并非停留在形式上,更多的是通过创新活动使其融入现代生活。例如,随着年轻人对端午节的重新认识,现代的龙舟竞赛不仅在中国各地广泛举行,还形成了国际性的赛事,进一步弘扬了这一传统节日的文化精神。

中国的节日文化,跨越了数千年历史,深深植根于人们的日常生活中。无论是古代的祭祀、庆典,还是今天的家庭团聚、公共庆祝,节日文化始终承载着对自然、家庭、社会的尊重和对未来的祝愿。这些传统习俗在现代社会中经历了各种创新,但其根本精神却始终如一,成为了中国文化传承的鲜明标志。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气