节令变迁与传统节日对联的文化传承

春节是中国最为重要的传统节日之一,历经数千年的发展与演变,已经不仅仅是一个团圆的日子,更是文化传承的象征。在这其中,节令变迁与传统节日对联的文化传承密不可分,展示了古人智慧与文化的深厚积淀。

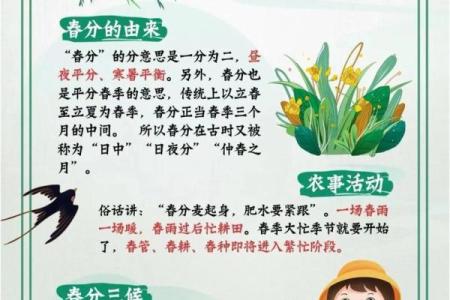

节令变迁与农耕文化的起源

中国的节令与农业生产密切相关,农耕文明的兴盛决定了节令的形成与演化。古代农民根据天文现象和季节变化来规划农耕活动,节令的变迁因此成为他们生活中的重要指南。春秋时期,祭天、祭地等活动广泛开展,以保证丰收与安定。而春耕、秋收等节令活动的安排,也深刻影响了中国传统节日的设置。

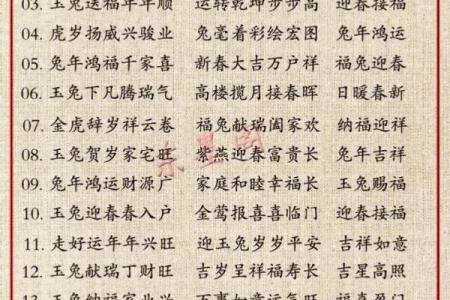

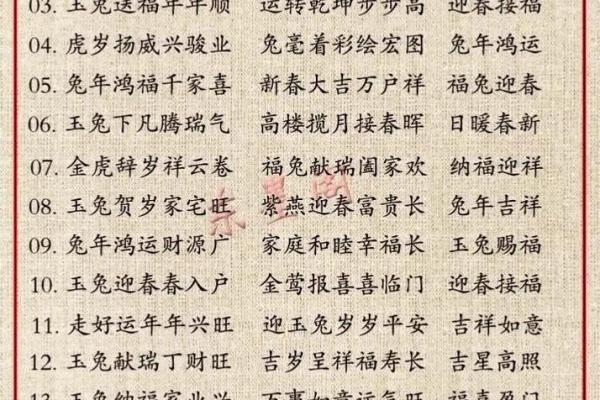

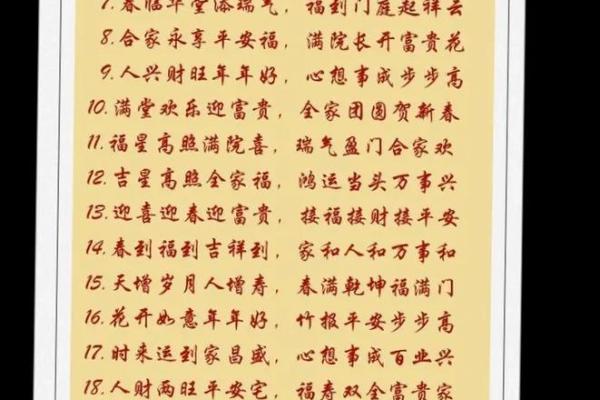

如农历新年(春节)的设立,正是源自古代农耕社会对天地的敬畏与感恩。春节期间,家家户户张贴对联,寓意着迎接新的一年的丰收与幸福。春节的对联,不仅是节令变化的体现,更是人们期盼美好生活的表达。对联的内容往往围绕家宅安康、农田丰收、天时顺利等主题,展现了农耕文化的核心价值。

传统习俗与节令活动的结合

除了对联,春节等传统节日的习俗与活动也是节令变迁的重要体现。中国传统节日的饮食、活动以及与节令相关的习俗,几乎都与农耕和天文息息相关。春节期间,家庭聚会,亲朋团圆,饭桌上的菜肴更是象征着吉祥与顺利。

例如,春节必吃的饺子和年糕,背后都蕴含着深刻的文化寓意。饺子形状如同元宝,寓意着财运亨通;年糕象征着“年年高”,寄托着人们对来年生活更上一层楼的期盼。这些饮食习俗和节令变化紧密结合,共同塑造了一个充满祥和与祝福的节日氛围。

在这一过程中,节令的变化也催生了丰富的民间活动。如舞龙舞狮、放鞭炮等,既是传统文化的表现,也与季节性气候和天文现象密切相关。这些活动不仅展示了古人对于节令的敬畏,还传承着社会的精神和情感纽带。

历史案例:唐代与明代对联的文化传承

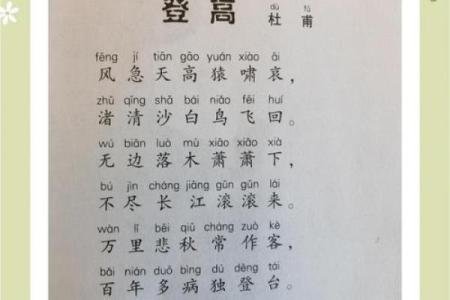

唐代是中国历史上对联文化的盛世之一。随着唐代盛行文人雅集和诗词歌赋,书法艺术逐渐渗透到民间。对联作为一种口号式的文学形式,成为人们日常生活和节庆活动的重要组成部分。春节期间,百姓通过对联表达对新年的美好期许,诗意盎然的对联传递了吉祥和富贵的愿景。

唐代的对联中,许多描绘了节令变化和农业收成的内容。例如,唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中写到:“野火烧不尽,春风吹又生。”这类诗句在春节对联中常见,寓意着生生不息、春风得意,反映了古代农耕文化对自然循环的深刻认识。

进入明代,对联艺术的形式和内容进一步丰富,随着对联文化的繁荣,许多家族和商家也开始在春节期间悬挂对联,以表达对来年的祝福。明代时期的对联风格严谨,内容更加多样化,既有庆祝节令变迁的作品,也有反映社会风貌的对联。这一时期的对联,开始呈现出对自然、社会与人文关怀的深刻思考。

当代节令与对联文化的延续

在现代社会,尽管物质生活日益丰富,传统节日的形式与内涵依然得到了延续和创新。特别是在春节期间,节令变迁与对联文化的传承仍然是人们文化认同的重要部分。如今,许多年轻人也开始在春节期间与家人一起写春联或购买春联,逐渐形成了一种既现代又传统的节庆文化。

不仅如此,随着社会的发展,春节对联也发生了新的变化。现代的春联有时不仅局限于传统的吉祥话,也有加入现代社会元素的内容,例如倡导环保、文明、诚信等主题。虽然形式上有所创新,但其根本精神依旧是在庆祝节令变迁和对新一年美好生活的期待。

在这一过程中,对联文化不仅成为了中国传统节日的重要组成部分,还展现了与时俱进的文化力量。每一副对联都承载着人们对未来的美好愿景,继续传递着古老节令与文化的深远影响。

起名大全

最近更新

- 2026年03月19日装修有问题吗? 今日装修开工能算好日子吗

- 2026年02月17日(农历正月初一)提车是好日子吗? 提车买车黄道吉日查询

- 2026年04月28日(农历三月十二)乔迁能算好日子吗 乔迁行不行?

- 姓贺有什么活泼俏皮的男孩名字?实用取名指南

- 姓费叫什么创意佳的名字好?女孩名字灵感合集

- 2026年02月23日领证是否大吉? 登记领证有问题吗?

- 2026年04月27日乔迁行不行 今日入住新居有没有问题?

- 君字取名女孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 八字暗藏玄机:如何通过命理反而扭转不利命运?

- 2026年02月22日领证是否大吉? 今日领证结婚好吗

- 法国春分节气:探索天文与传统习俗的完美结合

- 字背后的暗藏玄机,如何改变命运走向却常被误解

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气