探索立夏,古老节令对现代生活的深远影响

立夏,这一古老的节令,承载着深厚的文化底蕴和与自然密切相关的传统习俗。从农耕社会的时令到天文现象的指引,它不仅仅是一个季节的标志,更是与人类生活紧密相连的文化象征。随着时代变迁,立夏对现代生活的影响依旧深远,反映在饮食、节庆和人们的日常习惯中,展现了古老智慧的传承。

立夏的起源:农耕与天文的双重交汇

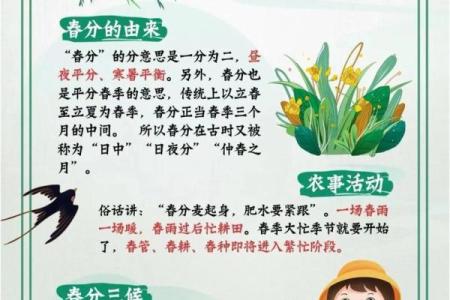

立夏的起源与中国古代农耕社会的生活息息相关。在传统农业社会中,立夏标志着春天的结束和夏季的开始。这一天,太阳到达黄经45度,意味着温暖的天气即将带来充足的阳光和降水,这对农作物的生长至关重要。立夏不仅是农田管理的重要时刻,也是一年四季节令轮回中的重要节点。

同时,立夏作为一个天文节令,也与天文学的知识密切相关。古代天文学家根据天体运动的规律,精确地将这一节令划定为二十四节气之一。太阳的黄经达到45度时,标志着夏季的正式到来。这一天的天象变化深刻影响了古人对季节变换的理解和对自然规律的敬畏。

立夏传统习俗:饮食与活动的文化体现

立夏不仅仅是一个天文和气候的划分节点,它还与古老的民间习俗和文化活动紧密相连。在中国传统文化中,立夏常常伴随着特殊的饮食和活动安排,体现了人们与自然环境的和谐互动。

在饮食方面,立夏时节,人们有吃“立夏蛋”的传统。立夏蛋是用鸡蛋煮熟后,涂上一层红色的颜料,象征着生命的延续与吉祥的到来。吃蛋不仅有着养生的寓意,还寓意着在即将到来的夏季中能保持健康、精力充沛。此外,立夏时节,也常常吃一些清凉解暑的食物,如绿豆汤、凉拌菜等,这些饮食习惯至今仍在现代生活中有所体现,特别是在气候炎热的地区,成为日常餐桌上的一部分。

立夏的活动方面,古人会举行一些庆祝仪式,如踏青、舞龙、捉虫等,寓意着驱邪祈安、迎接丰收。尤其是在江南一带,立夏时节的庙会、游行活动十分热闹,吸引着大量民众参与。这些活动不仅丰富了节令的文化内涵,还在一定程度上促进了社区的凝聚力。

周代的立夏庆典

在周朝,立夏是一个十分隆重的节日。根据《周礼》记载,周朝的立夏庆典包括了多项活动,其中最重要的就是祭天和祭地。这些仪式不仅象征着对自然界力量的崇敬,也表达了周天子的统治合法性。通过这些仪式,国家和人民之间建立了紧密的联系,体现了古人对天地自然的尊重以及和谐共处的愿望。

唐代的立夏习俗

唐代的立夏习俗同样丰富多彩。据史书记载,唐代的宫廷和民间都非常重视立夏节令的庆祝。唐代诗人杜牧在其《夏日田园杂兴》一诗中写道:“绿竹入幽径,青山与白云。”在杜牧的诗句中,立夏的景象与田园的生机息息相关。唐代的民众也会在立夏时节举办盛大的宴会,饮食以清凉和时令的农产品为主。这样一来,立夏不仅仅是一个节气,它更成为了人们享受生活、品味美好时光的时刻。

立夏的当代意义

尽管现代社会已逐渐摆脱了农业生产的直接依赖,但立夏作为节气的文化意义依然深远。在当代,尤其是大城市中,许多人仍然会通过节气来调整自己的作息和饮食。比如,在立夏时节,不少城市家庭会按照传统习俗,准备一些清淡的食物,既符合季节的气候变化,也有助于保持身体的健康。

现代社会的节庆活动也继承了立夏的传统元素。尤其是在一些地方的社区中,依然可以看到以立夏为主题的庆典活动,例如民间舞龙、庙会和春游等。这些活动不仅增强了人们的节令意识,也让现代人在忙碌的生活中感受到节日的文化魅力。

立夏,作为一个历史悠久的节令,不仅见证了农耕文明的兴衰,也在现代社会中找到了新的生命力。它通过饮食、活动等形式,继续影响着人们的生活方式,传递着古老智慧与对自然的尊重。

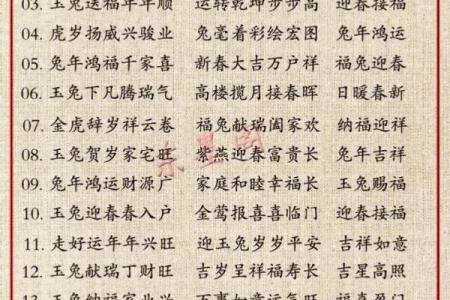

起名大全

最近更新

- 2026年03月07日结婚日子有没有选对? 办婚礼吉日宜忌

- 求分享花姓温柔贤淑的男宝宝名字,豁达开朗的

- 2026年01月31日能否作为开业黄道吉日? 今日店铺开张能算好日子吗

- 弥字男孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 盲派命理颠覆传统,如何正确解读你的命运密码

- 2026年02月24日动土是上上吉时吗? 今日建筑房屋是好日子吗?

- 2026年02月23日(农历正月初七)动土适合吗? 今日动土修造吉利吗?

- 男孩用振字取名的五行讲究与寓意解析

- 丁丑时柱命理中的真相,如何避开命运的陷阱

- 女孩用芙字取名:五行、寓意、音律三维度解析

- 姐弟恋命运颠覆:是否能突破八字中的爱情限制?

- 国庆节:现代与传统的节日融合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气