揭秘夏至的传统习俗:从饮食到祭祀的文化传承

夏至,是一年中白昼最长的一天,象征着阳气最旺盛,农耕社会将其视为重要的节气之一。这个节气的起源深受农耕文化的影响,尤以天文和气候变化为基础,传统的夏至习俗不仅体现了人们对自然的尊重,也传承了深厚的文化底蕴。从饮食到祭祀,夏至的习俗具有浓郁的地方特色和历史渊源。通过两段历史案例和现代的传承,我们可以更好地理解这一节气背后的文化价值。

夏至的天文与农耕起源

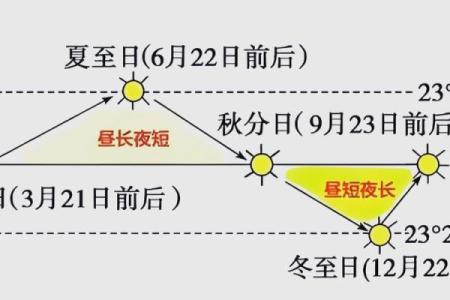

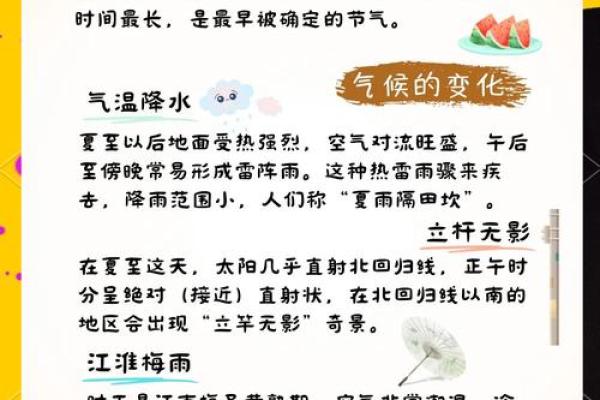

夏至的日期在每年的6月21日至6月22日之间,标志着太阳直射北回归线,白昼最长,夜晚最短。从古代农业的角度看,夏至的到来意味着气温升高,农作物生长进入了最旺盛的阶段。古人通过天文现象来指导农业活动,尤其是播种、耕作和收获的时机。天文学的变化直接影响着人们的生产生活。

在农耕社会,夏至的意义不仅在于农业的关键期,它还标志着季节的转换与节气的轮回。古人认为,这一节气是阳气最旺盛之时,天地的能量达到顶点,具有非常重要的文化和生命象征。传统的夏至习俗大多与此时的自然变化息息相关,表达着人类与大自然之间的和谐关系。

传统习俗:饮食与活动

在夏至这个特殊的节气里,饮食和活动都具有深刻的文化意义。在古代,夏至是“食五谷”的时节,农民会祭拜土地神和祖先,以祈求丰收。而夏至的食物种类也有其独特之处。比如在北方地区,夏至时会吃“夏至面”,这种面条寓意着祈愿“顺风顺水”,不仅满足对丰收的期盼,还象征着健康与长寿。南方一些地区则会吃凉菜,解暑清热,以适应节气变化。

除了饮食,夏至的传统活动也是浓厚的文化表达。古人常在这一天举行祭天仪式,向天神祈求好天气和丰收。通过祭祀活动,古人表达了对大自然的敬畏与感恩,尤其是在农业社会,这样的仪式在生死攸关的季节里尤为重要。例如《周礼》中就提到,夏至时祭祀的仪式是与农业生产密切相关的,尤其在小麦和稻米的收成季节,祭天仪式成为求天降甘霖、祈丰年的一项重要活动。

历史案例:东汉时期的夏至祭祀

东汉时期,夏至祭天的活动尤为盛大,尤其是在帝王和朝廷层面上,这一节气不仅是农业周期的重要节点,也是政治和社会活动的一部分。《汉书》记载了当时的夏至祭祀活动,称为“夏至祭天”。帝王会在这一天举行盛大的祭天仪式,整个国家的祭祀活动都有着严格的程序和规定。这一仪式,不仅是对自然神灵的尊敬,也是对民众的关怀,象征着国家的繁荣与百姓的安宁。

这种传统的祭祀活动,不仅限于帝王,普通百姓也会在夏至这一天举行祭祖、祭神等活动。通过这种仪式,古人能够增强社区的凝聚力,也表达对先人和自然神灵的崇敬。

民俗活动与节气文化

在现代社会,尽管夏至已经不再是农耕社会中最重要的节令,但它依然在民间传承着独特的文化传统。在许多地方,夏至时节仍然会举行丰富的民俗活动。例如,在一些农村地区,人们会在夏至这一天举行夏至节庆,歌舞、庙会、祭祀等活动盛况空前,体现了对传统节气的尊重和传承。

此外,随着人们对传统文化的日益关注,现代社会对夏至的重视程度有所回升。许多人开始重新关注夏至的饮食和习俗,一些传统的“夏至面”以及民间的“祭天”活动得到了复兴。在城市中,虽然祭祀活动较少,但一些地方会举办与节气相关的文化活动,如通过讲座、展览等形式来传递夏至的文化内涵。通过这种方式,夏至节气的文化不仅得以保存,还能与现代社会产生新的联系。

在现代的生活节奏中,夏至节气成为了一个人们放慢步伐、反思与自然关系的契机。无论是从饮食还是从祭祀活动来看,夏至节气依旧是一个充满文化气息的时刻,提醒我们与自然的和谐相处,以及古老传统在当代社会的文化价值。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气