重阳节:古人如何通过节气调养身心

重阳节是中国传统的重要节日之一,位于每年农历九月初九。这一天,古人通过一些特定的活动和饮食习惯,不仅表达了对老年人的尊敬,也通过与节气的相应调整,调养身心,延年益寿。

节气与农耕文化的关系

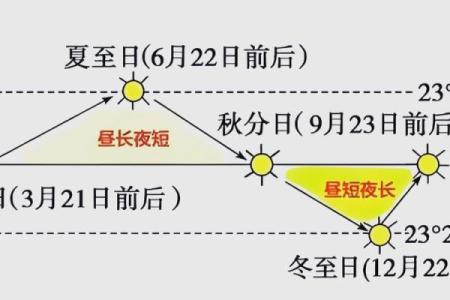

重阳节的起源与农耕文化密切相关。中国古代农业社会的节气变化直接影响着人们的生活与健康。九月初九正值秋季,天气渐凉,农作物收获完成,农业生产进入相对空闲期。因此,古人选择在这个时节举行重阳节庆典,以调整身心,迎接寒冷季节的到来。秋季是一个干燥且易受寒的季节,古人强调此时应注意身体的养护与调节,以避免受到外界寒气的侵袭。

在农耕社会中,重阳节还承担着一个重要的文化使命,即通过节气的变化来保持人与自然的和谐。秋高气爽、气温适宜是调养身心的最佳时机,因此,古人在这个时节采取了许多通过与节气配合的养生方法,以期增强体质和抗寒能力。

饮食与活动:传统习俗的养生智慧

在重阳节这一天,传统习俗中最为人们熟知的莫过于食用重阳糕和饮菊花酒。重阳糕通常由糯米、枸杞、桂花等食材制作,具有滋补养生的功效。古人认为重阳糕中的食材能够帮助调和体内的阴阳,增加抵抗力,尤其是在干燥的秋季,能够起到润肺、养肝、祛湿的作用。此外,枸杞等食材还能增强视力和肝脏功能,这也是重阳节饮食习俗背后的智慧。

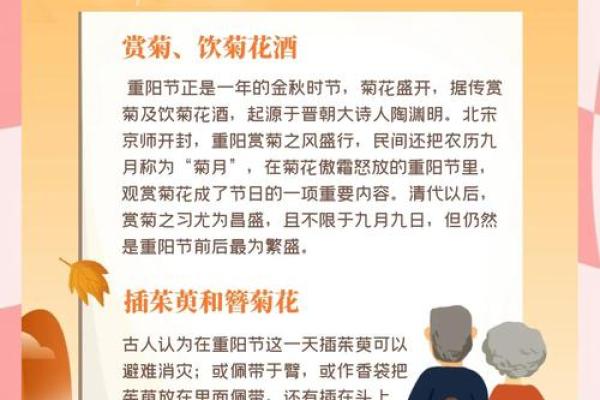

饮菊花酒也是重阳节的传统活动之一,菊花自古有清热解毒、抗衰老的作用,古人通过泡制菊花酒,不仅能够疏通体内的经络,还能消除秋季常见的湿气,达到养生保健的效果。菊花酒与重阳糕的搭配,是重阳节养生的经典之选,体现了古人对自然变化的深刻理解与调养之道。

除饮食外,登高望远也是重阳节的传统活动之一。登高的习俗源于古代的风俗,寓意着“高瞻远瞩”,同时也有防止灾祸的含义。在秋高气爽的天气里,登高不仅是一项有益的身体锻炼,还能在美丽的景色中放松心情,达到舒缓压力、放松身心的效果。

唐代重阳节的文化体现

唐代是重阳节盛行的一个重要时期,尤其是在唐太宗李世民时期,重阳节成为了全国范围内的盛大节日。当时,宫廷中的重阳节庆祝活动十分盛大,文人雅士也常常在此时聚集,吟咏菊花,进行诗词创作。李白的诗《九月九日忆山东兄弟》便是他在重阳节这一天所作,诗中通过对秋天的描写,表达了对故乡兄弟的思念。这种文化氛围也促使人们更加注重在节气变化中的身心调养,秋季的重阳节,成为了健康养生、文人聚会的好时机。

宋代重阳节的养生实践

宋代时期,重阳节的养生文化更加注重实际的健康实践。宋代的《太和政要》一书中提到,秋季要特别注意“养肺”,而重阳节正是秋季的关键时刻,养生之道更加重视增强体力和提高免疫力。此时,重阳节的饮食习俗如菊花酒和重阳糕被视为“秋补”的重要部分,成为了人们保持健康的传统方式。宋代的重阳节不仅有丰富的饮食文化,且民间也注重通过登高、登山等活动来强身健体。

重阳节的健康理念

在现代,随着人们对养生的重视,重阳节的传统习俗也得到了有效传承与发展。如今,许多城市和乡村在重阳节这一天组织登高、健步走等活动,不仅仅是为了纪念这一传统节日,也是在倡导健康生活方式。随着老龄化社会的到来,现代社会对老年人健康的关注也逐渐增加,重阳节不仅是尊老敬老的日子,也是倡导老年人关注身体健康、增强体质的时机。许多地方还会在重阳节举行健康讲座,普及老年人如何根据节气变化调整饮食和作息,以提高生活质量。

重阳节的传统活动不仅是对历史文化的延续,也是人们通过调养身心,顺应节气变化,保持健康的一种智慧体现。

起名大全

最近更新

- 2026年05月04日乔迁是黄道吉日不? 今日入住新居好吗

- 五月一日劳动节的天文意义与季节变迁

- 2026年03月06日订婚是好日子吗? 提亲是否合适宜?

- 如何改变命运?从了解你的五行花相格局开始

- 五行音乐性格解析:揭开你的内在五行格局

- 旺字五行属什么?男孩取带旺字的名字如何选

- 解析梦字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 新探意秘与中创秋意节的历史渊源:从古至今的节日演变

- 管姓明媚灿烂的男孩名字大全,快来看看

- 2026年03月03日(农历正月十五)搬家适合吗? 乔迁新房吉日指南

- 2026年02月24日(农历正月初八)提车可不可以? 提车算好日子?

- 2026年03月07日(农历正月十九)是否是领证吉日 今日登记领证好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气