探秘秋分节气的天文现象与农事安排

秋分节气,一年一度的秋分时节,是中国传统二十四节气中的重要节点之一,具有丰富的天文现象与农事安排。作为秋季的中点,秋分不仅承载了天文的变化,也与农耕活动紧密相连。秋分时节,白昼与黑夜时间几乎相等,这一自然现象在古代农业社会中有着重要的意义。本文将探讨秋分的天文现象、农事安排及其相关的传统习俗。

秋分的天文现象

秋分的天文现象首先是昼夜平分,白天和夜晚的时间几乎相等。古人通过对天体运动的观察发现,在秋分这一天,太阳直射赤道,全球各地的昼夜时长趋于平衡。这一现象标志着阳光照射角度的变化,象征着秋季的正式到来。在这一时期,天气逐渐转凉,气温变化也对农作物的生长产生重要影响。秋分时节是丰收的开始,也是农民忙碌的季节,尤其是对于秋季作物的收割和冬季作物的种植。

秋分与农事安排

在古代农耕社会,秋分的农事安排至关重要。此时,秋收的农作物逐渐进入收割期,尤其是水稻、玉米、红薯等秋季作物。此时正是农民劳动的高峰期,收割工作与秋冬季节的农田耕作密切相关。秋分后,农民开始着手准备冬季作物的播种,如小麦和大麦等冬季作物需要趁着秋分后的温暖天气进行播种。

秋分的时节也是一个调整农田气候管理的时期。适时的雨水和适宜的气温使得秋分成为一个重要的农耕季节节点。对于农民而言,秋分不仅是检验丰收的开始,也是为冬季播种做好准备的关键时期。

传统习俗:饮食与活动

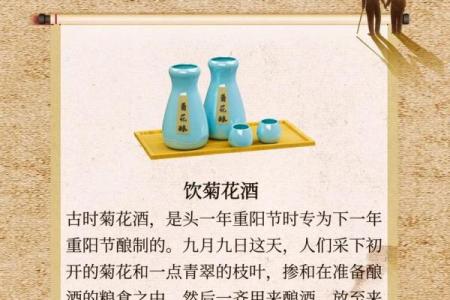

秋分时节,古人有着丰富的习俗和饮食安排。中国传统上有“秋分吃瓜”的习惯,认为此时食用瓜类如西瓜、哈密瓜等能够清凉解暑,消除秋燥。此外,秋分时节也是人们进行祭祖活动的时机,许多地方有秋分祭祖的传统。祭祖活动通过向先祖祈求丰收,表达对自然与祖先的敬意。

与秋分相关的节令活动还包括舞龙、放风筝等。这些活动不仅是庆祝秋收、感谢自然的方式,也是在民间传承了千百年的文化习俗。特别是在南方地区,秋分期间举办的风筝会、龙舟比赛等活动,既是对秋季丰收的庆祝,也充满了祈福的意义。

唐代的秋分祭祀

唐代是中国历史上农业文明最为繁盛的时期之一。秋分节气在当时的农事安排和民间活动中占有重要地位。据《唐书》记载,唐代的农民在秋分时节会进行秋祭,祭祀丰收的土地神和祖先,以祈求来年更好的粮食生产。同时,秋分期间还会举办盛大的舞龙活动,象征着驱赶邪气、祈愿五谷丰登。这些传统习俗在唐代的盛行,充分体现了秋分作为农耕社会的重要节气所蕴含的文化意义。

宋代的秋分节令活动

宋代在农业生产方面极为重视节令的变化,尤其是秋分节气。宋代的《农书》一书中提到,秋分时节是农作物收割与播种的重要时期,农民通过祭天、祭祖等方式,祈求秋季的丰收。宋代的秋分活动尤为重视风筝放飞的民间习俗,宋人认为秋分时节是放风筝的最佳时机,风筝不仅可以娱乐消遣,还象征着秋季的丰盈与祥和。

秋分节气的意义与影响

在现代,秋分节气不仅仅是一个农业生产的节气,它更是反映了人们与自然、传统文化紧密联系的一个象征。如今,许多地区依然保留着秋分节气的传统习俗,如秋分节日的祭祖活动和庆丰收的节庆。在城市化进程加快的今天,越来越多的人开始通过食材选择和节庆活动来感受秋分的文化氛围。秋分不仅成为了一个传统节令的象征,更是现代人尊重自然、传承文化的一种方式。

秋分节气的深厚文化底蕴与农耕社会的紧密联系,不仅仅影响了古代中国的农事安排,也为现代社会提供了丰富的文化资源。这一节气的传统习俗和活动,至今依然在各地得到传承,体现了人类与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 金水命理暗藏玄机,你所不知道的命运真相

- 2026年02月21日(农历正月初五)是否为结婚好日子? 适合办喜事吗?

- 64年五行格局揭秘:你的性格密码如何解码?

- 2026年02月25日(农历正月初九)搬家有问题吗? 今日乔迁搬新房有没有问题?

- 2026年02月12日(农历腊月廿五)这日子安门是否黄道吉日? 今日装大门合适吗?

- 2026年04月16日(农历二月廿九)乔迁有问题吗? 今日乔迁新居算不算好日子?

- 2026年01月26日(农历腊月初八)开业是否是黄道吉日 今日开张是好日子吗?

- 2026年04月15日(农历二月廿八)乔迁能算好日子吗 入新宅行吗?

- 2026年01月25日(农历腊月初七)开业是否合时宜? 开张有没有问题?

- 春节:传承与创新并行的传统节日文化

- 2026年02月09日(农历腊月廿二)动土是良辰吉时吗? 动土修造行吗?

- 藏族养生节日:与自然和谐共生的智慧

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气