立秋节气与养生与饮食的季节变化

立秋是二十四节气中的第13个节气,标志着夏季的结束和秋季的开始。这个节气在农耕社会中有着重要的意义,不仅是农业生产的一个重要节点,也是与人们的养生和饮食密切相关的时刻。随着季节的变化,立秋带来的气候变化与人们的生活习惯发生了变化,尤其在饮食和养生方面,反映了人与自然的和谐共生。

起源与农耕文化的联系

立秋的到来,正是天文学和农耕文化的交织。根据农历的安排,立秋是一个与太阳位置密切相关的节气,通常发生在8月7日到9日之间,太阳达到黄经135度。对于农耕社会来说,立秋意味着夏季的高温逐渐消退,气温开始逐步变凉,为秋收的开始奠定了基础。这一时期,农民在田间忙碌着进行夏收和秋耕,气候转凉促使他们调整农事活动,安排秋季的作物种植与收获。

立秋不仅仅是农业生产的节点,它还象征着从生长旺盛的夏季转向收获的秋季。因此,这一节气也被视为是一个调整和休整的时刻。在古代,人们会在这时进行一些祭祀和祈福活动,希望秋季能够有一个丰收的年景。

传统习俗与饮食文化

立秋节气不仅是一个农事的分界点,它在民间也有着丰富的习俗和文化传统。尤其是在饮食方面,立秋之后,天气开始变凉,人们的身体逐渐适应温差变化,适当的饮食调整显得尤为重要。

一个流传已久的习俗是“吃秋饼”。秋饼是用小麦面粉制作的一种食品,通常在立秋当天食用,寓意着丰收与安康。此外,在许多地方还有“立秋吃西瓜”的传统,尤其是在气温尚未完全降低的北方,西瓜被视为消暑的食品,帮助清热解暑。而在南方,秋季气候湿润,因此“秋补”成为了重点。人们通常会选择滋补的食物,如鸽子汤、桂圆等,以滋养身体,增加抵抗力。

同时,传统中还有“秋游”的习惯,尤其是对于农民来说,立秋过后是修整身心的好时机。人们会通过短途旅行或节庆活动,庆祝秋天的到来,并在活动中获得身心的放松。

魏晋南北朝时期的“秋水共长天一色”

魏晋南北朝时期,是中国历史上文化繁荣的时代,立秋的节气和养生也有着浓厚的文化色彩。那个时期的文人非常注重节令的变化,认为饮食、作息、养生与天时地利紧密相连。许多诗文记录了立秋时节的景象和民间风俗。例如,著名的文学家王羲之便曾在他的《兰亭集序》中提到,秋天是反思和调养的好时节。随着天气转凉,他常常通过调节饮食和作息,以保持身体的健康和精神的充沛。

明清时期的“秋补”习俗

进入明清时期,秋补成为一种普遍的习惯,特别是在江南一带。秋补的概念不仅仅指的是食物的补充,还包括了人们通过药材、食补和运动来增强体质的方式。在这一时期,立秋后的“秋补”逐渐形成了自己的饮食体系,鸽子汤、鲍汁等滋补食品成为了秋季常见的餐桌美味。同时,秋补的理论与中医养生的哲学紧密结合,强调以食物来平衡身体内的阴阳,保持身体的健康。

健康饮食与秋季养生

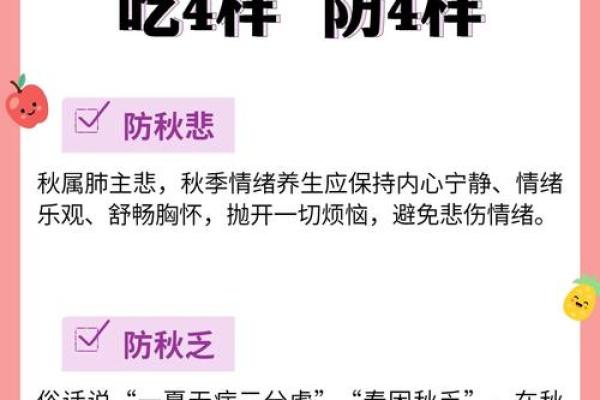

在现代,立秋的节气依然对人们的饮食和养生习惯产生着重要影响。随着现代生活节奏的加快,很多人开始关注如何通过饮食和养生方式来应对季节变化。立秋后,温差逐渐增大,空气中的湿气开始减少,适合食用一些温补性的食物,如羊肉、桂圆、栗子等。现代医学也提倡在秋季保持饮食清淡、富含纤维、低脂肪,以帮助身体逐渐适应季节变换。

随着科技的发展,许多传统养生方法也得到了现代化的诠释。比如在一些健康管理机构,秋季养生课程被广泛推崇,教授人们如何通过食疗、运动和心理调适来保持身心健康。

立秋节气作为中国传统文化的重要组成部分,影响了几千年来人们的生活方式与饮食习惯。从农耕时期的节令变化,到文人的诗文再到现代养生的普及,立秋的文化内涵一直在不断传承和发展。

起名大全

最近更新

- 2026年04月16日(农历二月廿九)乔迁有问题吗? 今日乔迁新居算不算好日子?

- 2026年01月26日(农历腊月初八)开业是否是黄道吉日 今日开张是好日子吗?

- 2026年04月15日(农历二月廿八)乔迁能算好日子吗 入新宅行吗?

- 2026年01月25日(农历腊月初七)开业是否合时宜? 开张有没有问题?

- 春节:传承与创新并行的传统节日文化

- 2026年02月09日(农历腊月廿二)动土是良辰吉时吗? 动土修造行吗?

- 藏族养生节日:与自然和谐共生的智慧

- 澳大利亚日:庆祝土地与多元文化的融合

- 2026年02月16日(农历腊月廿九)领证是良辰吉时吗? 今日登记结婚算不算好日子?

- 立秋节气与养生与饮食的季节变化

- 钟姓取活泼俏皮的名字,女孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 常姓取雅致独特的名字,男孩名字有哪些诗意组合?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气