重阳节的传统习俗与登高赏秋的文化意义

在中国的传统节日中,重阳节一直有着重要的地位。它不仅是祭祖敬老的日子,也是人们登高赏秋、祈福避灾的时刻。随着岁月的流转,这一节日承载的意义愈加深远,成为了深刻体现中国文化精神的节庆之一。

起源:农耕与天文的交织

重阳节的起源可以追溯到远古的农耕社会和天文文化。根据《周礼》记载,重阳节最初是为了庆祝秋收的丰硕成果,以及祭祀祖先的仪式。农耕社会对自然界的变化极为敏感,每年的秋季,天气逐渐变凉,农民会通过登高活动来祈求健康和丰收。因此,重阳节的登高习俗,便是与农业生产紧密相关的文化活动。

天文上的解释则与中国古人对“阴阳五行”理论的理解有关。在传统的阴阳五行学说中,九被认为是阳数,而重阳节正好是在农历九月初九,这个时间点的“双九”意味着阳气最旺,是一年中最具阳气的时刻。因此,重阳节又有了祈求长寿、驱逐邪气的象征意义。古人认为,在这个时节,登高远望,不仅能避免秋季的湿气,也能避开灾难,带来一年的平安和健康。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

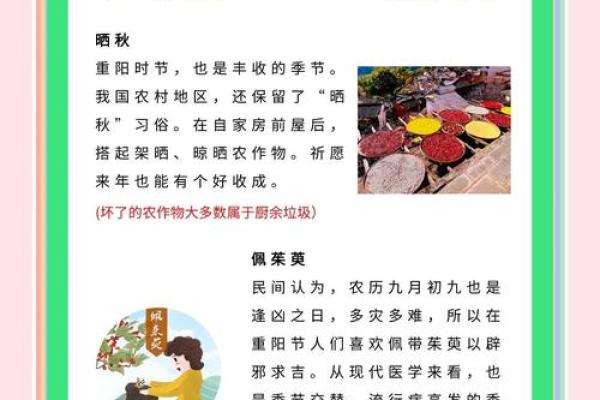

在重阳节,传统的饮食习俗尤为丰富,最具代表性的便是“菊花酒”和“重阳糕”。菊花酒被视为养生佳品,在这个季节正是菊花盛开之时,采摘新鲜的菊花泡制成酒,既可解渴又能祛风清热。重阳糕的制作则寓意着“步步高升”,通过层层叠叠的糕点来象征人生的升高和长寿。在古代,这些食品的制作和食用,不仅体现了节令的特点,也寄托了人们对幸福、健康的美好愿望。

活动方面,登高是最具象征意义的习俗之一。古人认为,登高可以避祟防灾,同时也有助于人们清晰思维、舒畅心情。在许多地方,重阳节时人们会聚集在山顶或者高地,共同祈愿,远望秋景,体验自然的魅力,增强身体健康。在古代文人中,也有不少描写重阳登高活动的诗句,最著名的莫过于唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》。诗中通过登高的方式,表达了对家乡亲人的思念,同时也折射出重阳节的深厚文化底蕴。

历史案例:两千年的文化传承

历史上,重阳节的文化在多个时期得到了传承和发展。唐代时,重阳节的庆祝活动已经相当盛大,不仅有各种节令食物,还开展了盛大的登高活动。唐代诗人杜甫在其作品中多次提到重阳节,甚至在长安城外的高山上举行过登高仪式,体现了当时文化氛围的浓厚。杜甫的作品《登高》更是成为了后人传颂的经典,体现了重阳节这一习俗与深厚的文化意蕴。

另一历史案例来自宋代,宋朝时期的重阳节融入了更多的文学和艺术表现形式。宋代的重阳节不仅仅是一个民俗节日,还成为了文人聚集交流的盛会。许多文人会在这一天以诗会友、赠送菊花,甚至将这一天作为写作的灵感源泉。可以说,重阳节在宋代成为了文化交流的重要场合,体现了节日与文化、艺术之间的紧密联系。

当代重阳节的文化延续

在现代社会,尽管节日形式有所变化,但重阳节的传统依旧在许多家庭中得到延续。如今,重阳节的传统习俗不仅包括登高和食菊花酒、重阳糕,还加入了敬老活动。在现代社会,重阳节已成为尊老敬老的重要节日,很多城市和乡村会组织丰富的敬老活动,表达对老年人群体的尊重与关怀。家庭中,人们会为长辈准备特殊的礼物,或者一同出游、登高,体现对长辈的孝顺和祝福。

此外,随着科技和文化的不断进步,重阳节的文化内涵也在不断拓展。在一些城市,甚至举办了重阳节的主题文化活动,包括诗词朗诵、传统文化讲座、文艺表演等,以弘扬传统文化和增强人们对传统节日的认知。通过这些活动,重阳节的传统习俗得到了更广泛的传播与继承,成为了当代文化生活的一部分。

这一系列的活动和习俗,不仅让人们在现代社会中保持了对传统文化的认同,也在不断传递着重阳节所蕴含的积极向上的精神力量。

起名大全

最近更新

- 2026年02月19日搬家合适吗? 今日乔迁新房好吗

- 男孩用昭字取名:属性平衡对命理的潜在影响

- 2026年02月05日动土是否大吉? 动土建房有问题吗?

- 胡一鸣命理精论:命运密码如何助你突破人生困境

- 五行格局颠覆性解读:反传统性格塑造秘诀大公开

- 2026年02月14日订婚是黄道吉日吗? 今日订婚结婚算不算好日子?

- 2026年03月07日装修能算好日子吗 今日装修新房行吗?

- 男孩用十字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 2026年01月20日(农历腊月初二)开业适合吗? 营业是否合适宜?

- 景字五行属什么?男孩取带景字的名字如何选

- 2026年02月04日(农历腊月十七)动土日子有没有选对? 今日建筑房屋吉利吗?

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)领证是良辰吉时吗? 领证行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气