立冬来临,看看你知道的那些冬季养生小贴士

随着季节的变换,冬季的寒气逐渐侵袭大地,这时恰逢立冬节气的到来。立冬是二十四节气中的第19个节气,标志着冬季的开始。根据天文和农耕的规律,立冬是自然界从秋冬过渡的关键时刻,温度急剧下降,阳气逐渐收敛。因此,在这一时期,养生显得尤为重要。冬季养生,既是顺应自然的需求,也是我们保持健康的重要措施。

冬季养生的起源与天文变化

在古代农耕社会中,冬季是农事活动逐渐停止的季节。天文上,立冬时太阳直射点转向南半球,气候变得寒冷。传统的中国农耕社会十分注重顺应自然变化调整生活习惯。随着气温的下降,人体的阳气开始收敛,而外界的寒气也逐渐增强。因此,古人特别重视立冬时节的养生之道。冬季养生的核心思想便是“藏”,即藏阳气、保温、防寒,保持身体内部的和谐与平衡。

古人认为,冬季是“天人合一”的重要时机。冬季养生重在调整生活节奏,注意内外环境的适应,并加强身体免疫力的维护。通过合理的饮食调节、作息安排以及外界环境的适应,能够有效避免冬季常见的健康问题,如感冒、关节炎等。

传统习俗中的冬季养生之道

冬季饮食上的传统习俗尤为丰富,常见的食物都具有温补和增强抵抗力的作用。中医理论认为,冬季应以滋补为主,尤其是要多食用温性食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,以补充人体因寒冷而损失的能量。同时,冬季也应适量增加富含蛋白质和脂肪的食物,以保持体温,增强体力。传统的食补习惯,例如热腾腾的羊肉汤、红枣桂圆粥等,都体现了这一点。

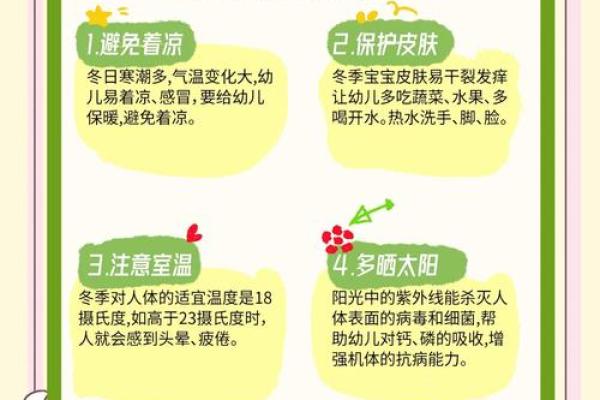

除了饮食,冬季也是进行适当户外活动的好时机。在寒冷的冬季,许多人可能会因为天冷而减少运动量。但事实上,适度的运动可以促进血液循环,增强身体的抗寒能力。古人常在立冬后进行“冬泳”、打太极等活动,这些活动有助于强化体质,增加耐寒能力。此外,冬季也应注重保暖,尤其是手脚和脖部等部位。传统的冬季衣物,如棉袄、皮帽、围巾等,不仅体现了中国古代的智慧,也为现代养生提供了重要借鉴。

历史案例:宋代与明代的冬季养生

宋代时期,特别注重冬季养生的保健方法。宋代医书《太和针灸经》提到,“冬藏为主,时养其阴”,即冬季养生应以收敛阴阳为主,适当增加体力活动,并通过针灸和药膳来调节身体健康。此外,宋代的《饮膳正要》也列出了多款冬季滋补食谱,许多现代的养生饮品仍能从中找到灵感。宋代人特别推崇冬季食用当归、枸杞、龙眼等药材,认为这些食物有助于温补气血,抗寒保健。

明代时期,冬季养生的传统得到了更加细化的表达。明代的《本草纲目》不仅详细记载了各种滋补食材,还强调冬季对脾胃的调养。明代医家张仲景在《伤寒论》中提到,冬季养生要通过“温阳”的方法,避免寒气入侵。这个理论在当时流行,并成为明清时期人们冬季养生的重要参考。

冬季养生的当代应用

现代社会虽然技术进步,但随着冬季气候变化带来的挑战,冬季养生依然是每个人生活中的一项重要内容。如今,人们不仅仅依靠传统食谱,还更多地采用现代营养学和运动医学的理论,结合营养补充和合理的运动,确保冬季的健康。如今的冬季养生,不仅要保持温暖、适当饮食,还包括通过科学的锻炼、充足的睡眠来提高身体的抗寒能力。许多现代人喜欢冬季跑步、爬山或做瑜伽,这些活动能有效增强体质,帮助身体适应寒冷的环境。

此外,现代社会更加注重环境的适应性和心理调养。尤其在快节奏的都市生活中,冬季时节的养生不仅仅是生理上的调整,还是心理上的调节。通过温馨的家庭聚会、轻松的休闲活动等方式,减轻冬季带来的心理压力,增强幸福感,也是现代冬季养生的重要部分。

在今天,冬季养生已经不仅仅是食物与运动的结合,更是身体与心理的双重调理,延续着古人的智慧。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带鸣字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 2026年02月11日(农历腊月廿四)领证是否大吉? 登记结婚算不算好日子?

- 2026年02月18日(农历正月初二)结婚趋吉避凶了吗? 今日办喜事有没有问题?

- 2026年02月12日订婚合良辰吉时吗? 今日定下亲事有问题吗?

- 玫字女孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 母亲节与春耕之韵:感恩母爱的滋养

- 凯字取名男孩寓意:结合五行的高分名字方案

- 龚姓恬静优雅的男宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 辛辰命理背后的命运密码,你真的懂了吗?

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)开业合适吗? 今天开张怎么样?

- 2026年02月03日动土趋吉避凶了吗? 今日建筑房屋是好日子吗?

- 命运密码揭秘:命理奔走之人,如何改变一生的轨迹?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气