浴佛节背后的宗教文化与民族认同

每年的农历四月初八,是一个具有深远文化和历史背景的节日——浴佛节。这个节日不仅仅是佛教文化的一部分,也在不同程度上与中国传统的农耕文化和天文历法密切相关。通过探讨浴佛节的起源、传统习俗以及现代传承,我们可以更深入地理解这个节日背后的宗教文化和民族认同。

浴佛节的起源与农耕文化

浴佛节最早的起源可以追溯到印度,作为佛教徒纪念释迦牟尼诞生的传统节日。然而,浴佛节的历史脉络在中国的农耕社会中逐渐与天文、农事结合,成为了春季的重要节庆之一。古代中国农耕社会强调天时与人事的协调,而浴佛节正是依据“二十四节气”中的清明、谷雨等时节来确定的。这一时节气候温暖,农事繁忙,因此农民们通过祭佛、祈求风调雨顺、五谷丰登来寄托对自然和生命的尊敬。

除了与农耕文化的联系,浴佛节的日子也与天文现象息息相关。古人根据星象来制定农历,每年四月初八时,正是春天的关键时期,也是新生命开始生长的时刻。以此为背景,浴佛节成为了一个象征生命、净化心灵与身体的节日。

传统习俗与文化表现

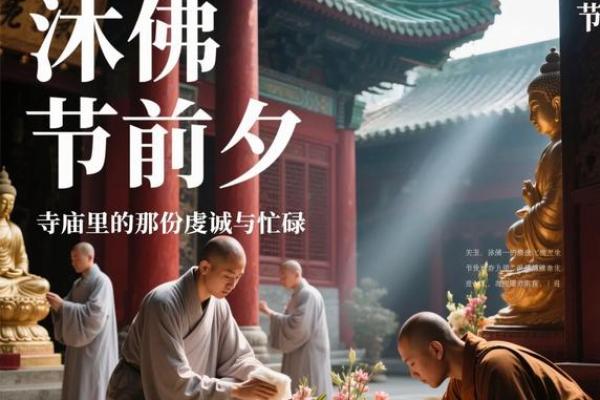

在浴佛节的传统习俗中,最具代表性的便是“浴佛”仪式。根据佛教的经典,释迦牟尼诞生时,天降甘露,象征着大地的洁净和众生的福祉。在这一节日,信徒们会以香花、清水来洗净佛像,象征对佛陀的敬仰与对世间一切烦恼的净化。同时,浴佛的仪式也是一种集体的仪式活动,常常伴随歌舞和民俗活动进行,体现了节日的集体性和宗教性。

饮食方面,浴佛节也有一些独特的传统。根据地方不同,浴佛节期间常见的食品包括素食、米糕以及一些寓意着生命与清净的传统食品。这些食物通常采用纯净的食材,意味着纯净与健康,同时也反映了农耕文化对食物来源的重视。

唐代浴佛节的风靡

唐代是浴佛节在中国传播的重要时期。当时,佛教已经成为主流宗教,浴佛节在宫廷和民间都得到广泛庆祝。在唐朝,浴佛节不仅是佛教信仰的体现,也成为了皇帝与百姓之间情感互动的重要载体。唐代的诗文中多有对浴佛节活动的记载,诸如“浴佛如甘露,愿泽普天下”,这反映了浴佛节在那个时期深刻的宗教与社会影响。

在唐代,浴佛节的盛大庆典往往伴随着大型的庙会、祭祀和文化表演,这些活动不仅是佛教的宗教仪式,也带有浓厚的民族认同色彩。浴佛节成为了民族文化的重要符号,不仅展现了宗教信仰的统一,还承载着中华民族对自然、生命的崇敬与祈愿。

明清时期的浴佛节发展

进入明清时期,浴佛节的庆祝活动愈加丰富和多样,成为了一个充满民间色彩的节日。尤其是在清代,许多地方的浴佛节活动极具地方特色,涌现出不同的庆祝形式。例如,在南方地区,信徒们会组织盛大的游行队伍,沿街洗佛像,同时进行祭祀活动,以祈求风调雨顺、家宅平安。

明清时期的浴佛节活动不仅仅是宗教活动的延续,也是社会和文化的重要组成部分。通过这一节日,佛教的文化深深地融入了民间信仰与日常生活,成为了一个具备民族认同的文化符号。

浴佛节的多元文化表现

随着时代的变迁,浴佛节的形式和庆祝活动逐渐呈现出多元化的特点。在现代社会,浴佛节的庆祝不仅局限于佛教徒,越来越多的非宗教信仰者也参与其中,将其作为一种文化体验和传统习俗来传承。在一些地方,浴佛节逐渐演变为一个文化节日,融合了民俗、歌舞、饮食等多种元素,成为了展示地方文化和增强社会凝聚力的盛大活动。

如今,浴佛节已不仅仅是一个宗教节日,它在现代社会中也承载着对传统文化的传承与创新。从寺庙到社区,从家庭到学校,浴佛节成为了弘扬中华文化、凝聚民族认同的一个重要平台。

起名大全

最近更新

- 2026年01月15日(农历冬月廿七)开业有问题吗? 今日店铺开张好吗

- 男孩取名字带基字:文化内涵与现代审美的融合

- 季姓取俊朗不凡的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 2026年02月04日是否适宜领证? 领证有没有问题?

- 离职离婚中的命运暗藏玄机,你可能忽略的致命误区

- 2026年02月02日是否为提车好日子? 提新车吉日指南

- 男孩取名字带健字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 段建业盲派命理揭秘:命运密码背后的神秘力量

- 打破八字命理误区,反而能改变你的人生轨迹

- 浴佛节背后的宗教文化与民族认同

- 命运并非注定!刘文元命理正源带你走出误区

- 2026年02月07日(农历腊月二十)算不算订婚好日子? 今日定下亲事适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气