冬至:最短白昼,深冬养生与节令文化

冬至是二十四节气中最为特别的一个,它标志着北半球一年中白昼最短、夜晚最长的一天。自古以来,冬至就不仅仅是一个天文现象,它还深深融入了中国的传统文化与生活习惯中,成为了一个具有浓厚节令性质的日子。从古代农耕社会到现代的生活方式,冬至所承载的文化内涵始终未曾改变。

冬至的起源与天文背景

冬至的起源与天文密切相关,它标志着太阳到达黄经270°的位置,意味着北半球的白昼最短,夜晚最长。这一现象反映了自然界的周期变化,极大地影响了古代人们的生产与生活。对于古代的农耕社会来说,冬至不仅仅是一个天文现象,它还是冬季农事的一个重要节点。在古代,农民们依靠自然规律安排耕种和休养生息,冬至过后,白昼逐渐增长,意味着寒冷的冬季将会结束,迎来春天的希望。

在古代典籍中,冬至被视为“阴极之至,阳气始生”的时刻,《黄帝内经》便提到,冬至是一个“养阴”的时期,强调身体的休息与调整。在古代农耕社会,冬至是一个重要的节令,标志着冬季的一段过渡期,意味着新一轮的农耕周期即将开始。

冬至的传统习俗与饮食文化

冬至在中国的传统文化中有着丰富的习俗,最显著的便是冬至吃饺子。在北方,冬至这天,家家户户都会包饺子,寓意着“交子”时刻,饺子形状如同元宝,象征着财运和家庭团圆。冬至吃饺子的传统,可以追溯到东汉时期。当时,医圣张仲景为了帮助百姓抵御寒冷,发明了“祛寒宝饺子”,将羊肉与辣椒等食材做成饺子,传给百姓,既能御寒,又能增强体力。

除了饺子,南方的冬至习俗则偏向吃汤圆。汤圆象征着团圆,寓意着家人齐聚一堂,象征着温暖和团结。这些食物的选择并不仅仅是为了满足口腹之欲,它们背后传递着人们对生命、健康和家庭的美好祝愿。

历史中的两大案例

冬至的文化传承可以从历史的角度来看两个有代表性的案例。

第一个案例来自明代的“冬至大典”。当时,冬至被视为帝王祭天的重要日子。冬至这天,皇帝会在天坛举行盛大的祭天仪式,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。这一历史事件,不仅展示了冬至在当时政治与宗教生活中的重要性,还反映了节令文化与国家命运的紧密相连。这个习俗延续了数百年,直到清朝才逐渐改变。

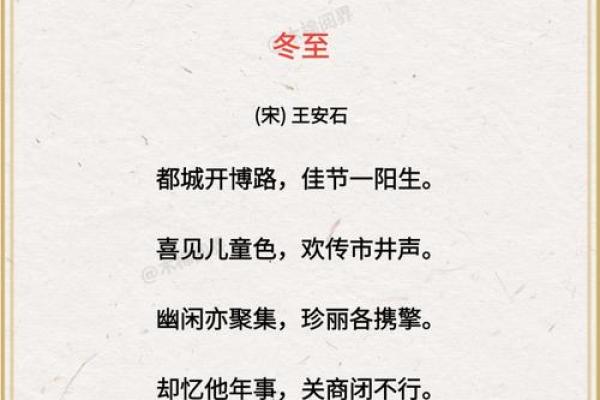

第二个历史案例则是与宋代有关。宋朝时,冬至被视为一个重大的节令,许多地方都会举行祭祀活动,祭天、祭祖,显示了冬至与祖先崇拜和天人合一思想的联系。那时,民间还常常举行“冬至游”,这不仅是一个节日庆祝,也是民间文人雅士聚会的时机,大家共同赏玩、品茗、作诗,享受这一季节的独特氛围。

现代的冬至传承与变化

进入现代,随着社会的变迁,冬至的意义与习俗有了新的传承与发展。尽管现代社会节奏越来越快,生活方式也发生了很大变化,但冬至依然保持着其独特的文化价值。尤其是在一些地区,冬至吃饺子、汤圆的传统仍然被继承下来,成为了家人团聚的时刻。

在现代社会,人们不仅注重冬至这一天的节令文化,更重视健康养生与生活品质的提升。冬至作为一个养生的节气,人们更加关注冬季养生的调整,提倡以温暖、滋补的食物来调理身体。例如,冬至过后,很多家庭会选择炖煮一些滋补的汤品,如桂圆红枣汤、鸡汤等,以帮助身体适应寒冷的气候。

通过现代科技和健康观念的结合,冬至不仅仅是一个传统节日,它还成为了都市人群调整生活方式、关注身体健康的一个契机。无论是从饮食、养生,还是从亲情的维系,冬至都扮演着重要的角色。

冬至,这个看似简单的节令,承载了丰富的文化内涵,不仅反映了自然规律的变化,也体现了古人对生活的智慧与哲理。在现代社会,这一传统依然延续,成为了人们生活中的一部分,带着对健康、家庭与和谐的祝愿,静静地流淌在每一年的冬季。

起名大全

最近更新

- 段建业盲派命理揭秘:命运密码背后的神秘力量

- 打破八字命理误区,反而能改变你的人生轨迹

- 浴佛节背后的宗教文化与民族认同

- 命运并非注定!刘文元命理正源带你走出误区

- 2026年02月07日(农历腊月二十)算不算订婚好日子? 今日定下亲事适合吗?

- 清明节的文化符号:为何祭祖与缅怀先人如此重要

- 如何改变五行格局?揭秘你的性格转型之道

- 2026年02月03日(农历腊月十六)领证适合吗? 领证是否合适宜?

- 2026年02月06日(农历腊月十九)是否符合订婚吉日? 这日子订婚结婚好吗

- 2026年04月04日(农历二月十七)乔迁合不合适? 今日乔迁入住行吗?

- 五行格局性格解析:揭开你的命运之谜,实用指南来了

- 施姓细腻温柔的女宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气