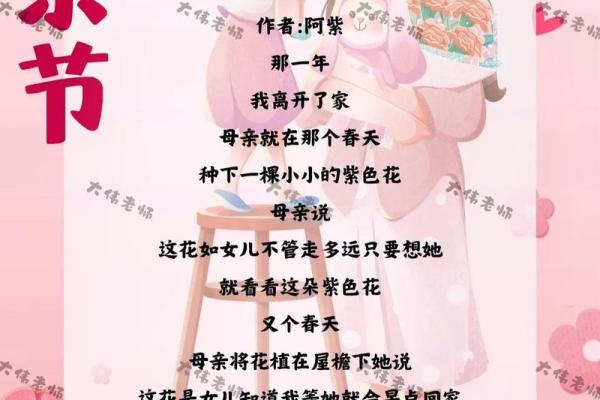

母亲节与春耕之韵:感恩母爱的滋养

春天,是大地复苏的季节,是万物生长的时刻。而在这个春光明媚的时节里,母亲的恩情与春耕的辛劳交织在一起,成为了人们心中永恒的主题。在这一天,我们回顾母亲给予我们的滋养与关爱,感恩她们像大地一样无私奉献。母亲节与春耕的结合,承载了古老的文化智慧与亲情的传递,蕴含着丰富的历史意义与传统习俗。

农耕与天文的深刻联系

母亲节与春耕的韵味源远流长,可以追溯到古代农业社会的春耕习俗。中国古代的农耕文化与天文观测紧密相连,春耕正好是在春分之后,这时昼夜平分,阳光逐渐变强,天气回暖,正是播种的最佳时机。农民们通过观察天象来决定播种的时间,而母亲在家中承担着支撑家庭的重任,照料孩子、照顾丈夫,为田间劳作提供后勤保障。

在古代农耕社会中,母亲的角色不仅仅是家庭的支柱,她更像大地母亲一样,为家人提供源源不断的温暖与养分。这种母爱的滋养,与春天播种的象征意义相契合。大地的滋养与母亲的关爱共同促成了生命的延续和家庭的繁荣。

传统习俗:饮食与活动的文化体现

在传统文化中,母亲节的习俗与春耕密切相关。在农耕文化的背景下,母亲节的庆祝往往结合了节令和饮食的文化内涵。每到春天,家家户户会举行各种形式的庆祝活动,感谢母亲的辛劳与奉献。传统饮食中,常见一些象征丰收与母爱的食物,如粽子、春卷、糕点等,这些食物不仅是对母亲的感谢,也是对大地丰收的祈愿。

在许多地方,母亲节的庆祝活动往往伴随着家庭团聚。家人一起到田间地头,象征性地进行春耕,或者送上一些春天里新鲜的农产品,寓意着大地母亲的恩赐。在这个节日里,人们通过各种仪式,表达对母亲的感恩与敬意,同时也寓意着春天的生机与希望。

汉代的母亲节祭典

汉代时期,母亲节的庆祝并不像今天这样正式,但每年的春季祭祀活动中,母亲被视为家族的守护神。根据史书记载,古代的母亲节往往与春耕祭祀合并,家族成员会在春分时节举行祭祀仪式,祭奠祖先,尤其是母亲。这一习俗表现出母亲的崇高地位,她们是家庭的灵魂,是世代传承的纽带。

在当时的农耕社会,春耕不仅是农民的生产活动,更是一个精神层面的仪式,代表着对大地母亲的敬仰。母亲节与春耕的结合,让人们不仅在实际生活中依赖母亲,也在心灵深处敬仰母亲。

唐代的农耕与母亲节活动

唐代时期,随着社会的繁荣与文化的发展,母亲节逐渐融入了更多的社会元素。在唐朝的年节庆典中,春耕与母亲的崇拜得到了进一步的结合。例如,在一些文人墨客的笔下,母亲被描绘为春天的象征,她们用自己的劳动为家庭和社会的繁荣作出了贡献。这种母亲节的文化传统在唐代影响深远,成为了后代各个时期的范本。

在唐代,母亲节的庆祝活动常常与春耕的仪式并行,家庭成员会带着春耕的农产品回家,共享一顿丰盛的饭菜,以表达对母亲的感恩。这个时期的母亲节,既有天文与农耕的深厚背景,又有对母亲劳动的崇敬。

感恩与关怀并行

到了现代,母亲节与春耕的文化联系依然存在,尽管形式发生了变化,但感恩母亲的传统没有改变。现代的母亲节,已经成为全球广泛庆祝的节日,家庭成员通过送花、赠礼、共进晚餐等方式表达对母亲的感激。然而,在一些农耕地区,春耕依然是庆祝母亲节的一个重要活动。人们通过象征性的春耕仪式,表达对母亲的敬意,传承着千百年来的文化传统。

现代社会的母亲节,更多的是强调对母亲劳苦与付出的感恩,而这种感恩情怀与春耕的文化传承密切相连。无论是在城市还是乡村,母亲节的庆祝都充满了对母亲的崇高敬意,象征着生命的延续与自然的和谐。

起名大全

最近更新

- 2026年02月12日领证日子有没有选对? 登记领证吉日宜忌查询

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)订婚是良辰吉时吗? 今日订婚结婚好吗

- 瑞典复活节的宗教仪式与春天的象征

- 解析善字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 2026年01月19日这日子开业算黄道吉日不? 开市做生意行吗?

- 五行性格解析:破解你的五行密码,找到最适合你的发展路径

- 球场五行格局解析:反而通过性格弱点,找到胜利的捷径

- 2026年01月18日开业选的是良辰吉时吗? 开张算好日子?

- 想给霍姓宝宝起有涵养的名字,男孩名字怎么构思?

- 女孩名字用嫣字:寓意与姓氏搭配的和谐度评估

- 揭秘玄彬的命运密码:这几个八字误区你是否也曾犯过?

- 男孩取名字带鸣字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气