三月十五日的农耕习俗,春耕季节的重要节令

春天是大自然复苏的季节,也是农民一年中最忙碌的时光。春耕作为农业生产的起点,不仅关系到粮食的丰收,也深深融入了中国传统文化之中。每年的春耕季节,各地的农民都依照特定的节令和习俗进行劳作,保证农田的顺利耕种。而这些习俗的起源与天文、农耕紧密相关,传承至今,成为了中国农耕文化的重要组成部分。

农耕与天文的紧密联系

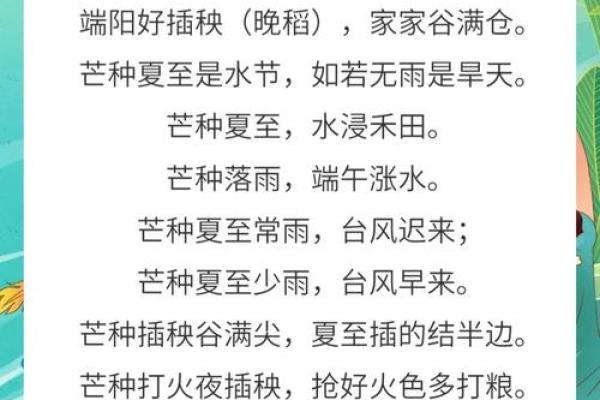

春耕的时节常常与中国传统的二十四节气相结合,特别是在“三月十五日”这一重要时刻。传统农耕文化中,许多节令与天文现象相联系,体现了古人对自然变化的深刻理解。根据《淮南子》中的记载,春季是阳气开始上升,万物复苏的时期。随着太阳回归黄道,气温逐渐回暖,适宜农田的耕种。因此,农民会根据天象、气候变化,确定最佳的播种时间,确保作物能够在春季获得足够的生长条件。

从天文角度看,三月十五日附近的“春分”节气标志着昼夜平分的时刻,此时白天逐渐变长,气温也逐渐升高,这为农作物的生长提供了充足的阳光和温暖,正是春耕的关键时机。天文的变化对农民的生产活动有着直接的指导意义,因此,这一时期的农耕活动通常会受到农历和节气的影响,成为历史上春耕的重要节点。

传统习俗:饮食与活动的结合

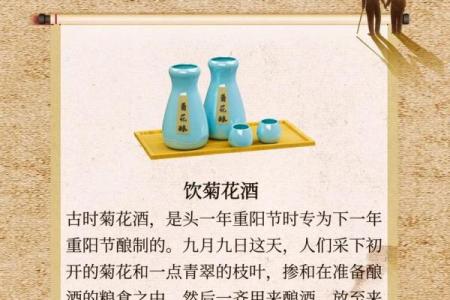

春耕时期的传统习俗除了农田的实际耕种外,还体现在日常饮食与节令活动上。在许多地区,农民会在春耕前后举行一些庆祝活动,以祈求风调雨顺、五谷丰登。例如,春分前后常见的“祭春”仪式,是农民对大自然的一种敬畏和感恩,祈求丰收。在饮食上,这一时期也有独特的习惯。春耕开始时,很多地方会制作春饼、春卷等食物,这些食品不仅寓意着春天的到来,还象征着新一年的农田即将迎来丰收。

同时,传统的农耕活动中还有“春种秋收”的理念。春耕不仅仅是播种的开始,也是农民与大自然的对话。许多地方有在这一时节种植特定作物的习俗,如播种小麦、油菜等,春天的土壤湿润而松软,非常适宜这些作物的生长。这些活动不仅是生产性劳动,也具有深刻的文化象征意义,反映了人与自然之间和谐共生的关系。

历史案例:两千年的春耕传承

从历史上看,春耕习俗的传承可以追溯到几千年前。《礼记》中有记载:“春耕秋收,岁时相续。”这一理念贯穿古代农业社会,说明春耕在农民生活中的重要性。在汉代,春耕节令与节气的关系已经非常密切,农民根据春分、清明等节气来安排耕作活动,确保每一季节的农田得到适时的照料。甚至在古代的天文台,天文学家也会根据天体运行的规律来给农民提供种植指导。

另一个历史案例出现在唐朝,当时的农耕制度已经相当完备,每年春耕时节,朝廷会下发农耕指令,规定不同地区的耕作方式和播种时机。农民们依据这些指令,精确安排农时,确保了农业生产的稳定和国家粮食的充足。唐代的《农书》对农耕活动进行了详细的描述,提出春耕不仅仅是个农业行为,也是社会与自然界互动的过程。

科技与文化的融合

现代社会中,春耕习俗依然在一些地区得到了延续,虽然农业技术有了很大进步,但这一传统的节令活动并未完全消失。例如,在一些农村地区,农民依然会根据传统的节气安排春耕,尽管如今已经有了精准的气候预测技术,但这种基于节令的耕作方式依然深深植根于人们的日常生活中。此外,许多地区的农业博物馆和文化活动,也在向公众传递春耕的历史意义,借此提升年轻一代对传统农业文化的认同。

现代的春耕习俗逐渐与科技融合,农业生产逐步实现机械化和智能化,但节令对农业的影响仍然不可忽视。农民通过现代化的设备和方法,在春耕季节精确播种,确保作物能够在最佳时机得到充足的养分与照料。

起名大全

最近更新

- 2026年04月16日(农历二月廿九)乔迁有问题吗? 今日乔迁新居算不算好日子?

- 2026年01月26日(农历腊月初八)开业是否是黄道吉日 今日开张是好日子吗?

- 2026年04月15日(农历二月廿八)乔迁能算好日子吗 入新宅行吗?

- 2026年01月25日(农历腊月初七)开业是否合时宜? 开张有没有问题?

- 春节:传承与创新并行的传统节日文化

- 2026年02月09日(农历腊月廿二)动土是良辰吉时吗? 动土修造行吗?

- 藏族养生节日:与自然和谐共生的智慧

- 澳大利亚日:庆祝土地与多元文化的融合

- 2026年02月16日(农历腊月廿九)领证是良辰吉时吗? 今日登记结婚算不算好日子?

- 立秋节气与养生与饮食的季节变化

- 钟姓取活泼俏皮的名字,女孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 常姓取雅致独特的名字,男孩名字有哪些诗意组合?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气