是怎样的养生日:适合的秋冬保健方法

秋冬季节,气候干燥、寒冷,人体的新陈代谢逐渐减缓,体内阴阳失衡,容易引发各种疾病。因此,秋冬季的保健显得尤为重要。自古以来,秋冬保健一直是传统养生的核心内容。无论是饮食还是活动,古人都根据自然变化采取了不同的方式来适应季节变化,这些保健方法至今仍对我们有重要的指导意义。

秋冬养生的起源:农耕与天文

秋冬季节养生的智慧源远流长,尤其与农耕文化和天文变迁密切相关。在中国传统农耕社会,人们的生活节奏与自然季节息息相关。秋冬是收获季节,农作物的成熟为人们提供了丰盈的食物,也让人们在物质上得到了保障,进入冬季时则需要储存和保养体力,以应对寒冷。

从天文学的角度来看,秋冬季节正是“阴气”最为旺盛的时期。天体的变化影响着四季的轮替,秋冬的干燥和寒冷,使得“阴气”更加突出。此时,养生的关键就是要顺应自然,调节体内阴阳,保持体内的平衡,避免外邪侵入。

传统习俗中的秋冬保健方法:饮食与活动

在中国古代,秋冬的饮食和活动被高度重视。秋冬养生讲究温补,注重食物的选择和烹调方式。

1. 饮食习惯:传统上,秋冬季节人们常吃一些具有滋补功能的食物,如羊肉、鸡肉、栗子、桂圆等,这些食物能够帮助人们增强抵抗力,抗寒保暖。同时,食物的烹调方式也十分讲究,炖、煮是最常见的烹饪方式,因为这些方式可以更好地保留食物的营养成分,温补而不燥热。此外,还常吃一些养肺的食物,如白萝卜、杏仁、百合等,能帮助润肺止咳,防止秋冬季节干燥带来的不适。

2. 活动习惯:秋冬季节,尽管寒冷,人们仍然注重适度运动。比如,古人有冬季练气功的传统,通过温和的身体运动来增强体质。冬季是养藏的最佳时机,通过保持适量的户外活动,能够有效改善血液循环,提升免疫力。同时,冬天也是进补的季节,养生书籍中提到的“冬藏”理论,认为冬天应通过进补为来年的健康打下基础。

东汉时期的“冬令进补”

东汉时期的医书《黄帝内经》提到,秋冬季节应“补气养血”,尤其是在寒冷的冬季,应当注重食物的温补和保暖。这一时期,名医张仲景提出了“冬令进补”的概念,强调通过食疗和草药来调节人体的阴阳平衡,抵御严寒。张仲景在其经典著作《伤寒论》中提出了许多药膳食疗方,如桂枝汤、四君子汤等,均是冬季进补的典型代表。通过这些方法,古人能够有效地应对秋冬季节带来的气候变化和身体不适。

明清时期的“秋冬进补”与养生学

明清时期,随着医学理论的不断发展,秋冬季节的保健方法更加丰富和精细。尤其是在《本草纲目》一书中,李时中详细记录了各种秋冬季节的食材及其功效。例如,他推荐秋冬食用具有温补作用的食物,如枸杞子、龙眼、山药等。这些食物不仅能够增强体质,还能改善冬季干燥带来的不适。此外,李时中还强调了适度运动对养生的重要性,建议人们在寒冷的冬季进行轻松的步行或气功锻炼,以促进气血循环和增强抵抗力。

秋冬保健的当代实践

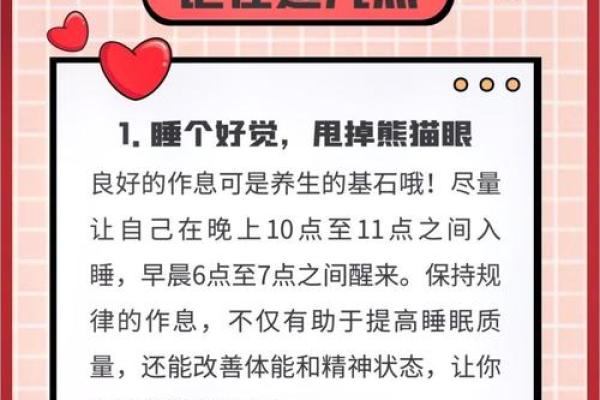

在现代社会,秋冬季节的养生方法依然得到广泛传承。随着医学和科技的发展,我们更加注重个性化的养生方案。现代医学通过研究发现,秋冬季节尤其要重视维生素D的补充,因为冬季阳光较少,人体合成维生素D的能力下降,容易导致免疫力下降,增加患病的风险。因此,现代人不仅通过食物来补充维生素D,还借助补充剂来进行辅助调节。

与此同时,现代都市人对秋冬季节的保健方法也不再仅限于传统的食疗和运动,而是更加注重心理健康的维护。通过冥想、瑜伽等方式减轻压力,保持愉快的心情,有助于增强免疫系统的功能,预防寒冷季节的疾病。

秋冬季节的养生,不仅仅是一个季节性的传统,它更是一种通过时代传承下来的智慧,深刻影响着我们每个人的生活方式。

起名大全

最近更新

- 五行误区大揭秘:阳木性格如何反其道而行,成就非凡人生

- 恺字五行属性及男孩取名的音律与寓意结合

- 2026年02月07日(农历腊月二十)算不算领证好日子? 登记结婚吉日宜忌

- 倚字取名男孩寓意:现代视角下的字义吉祥解读

- 那姓细腻温柔的男宝宝名字,怎么取才够响亮?

- 想给解姓宝宝起独特风格的名字,女孩名字求创意

- 娟字取名寓意女孩:从字形结构看吉祥象征

- 2026年02月04日(农历腊月十七)是否为安门好日子? 今日安装入户门行吗?

- 东字五行属什么?男孩用东字取名的运势提升技巧

- 2026年02月02日(农历腊月十五)动土日子有没有选对? 动土适合吗?

- 2026年04月08日(农历二月廿一)乔迁合不合适? 今天入宅合不合适?

- 2026年03月04日(农历正月十六)装修合适吗 今日装潢房子好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气