天文与祭祀的交汇:如何通过节气掌握养生之道

节气作为中国传统文化的重要组成部分,不仅与天文现象密切相关,还与古代祭祀活动紧密联系。它的起源可以追溯到农耕社会的需求,以及对自然界变化规律的深刻理解。节气的变化影响着农业生产,也与民众的日常生活息息相关,尤其是在养生方面,节气为古人提供了丰富的健康智慧。通过天文与祭祀的交汇,我们可以看到,节气不仅是时间的划分,更是自然与人类活动的和谐统一。

节气的天文与农耕起源

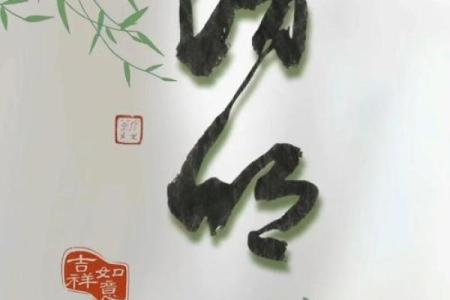

节气的形成与天文学密切相关。自古以来,中国古人通过对天象的观察,确定了24个节气,这些节气反映了太阳在黄道上的位置变化,标志着一年四季的气候变化。最早的节气体系源于农耕社会,古人根据这些节气来安排农事活动,如播种、收割等。因此,节气的起源不仅是天文学的产物,也是农业生产的需要。

随着时间的推移,节气的影响逐渐延伸到生活的方方面面,特别是在养生领域。通过合理的调整饮食、作息等,适应节气的变化,可以有效提高人体的免疫力,达到健康的目的。古人通过观察节气变化,找到了天人合一的养生哲学,认为人的身体与自然界是密不可分的,节气变化直接影响着人体的生理状态。

传统习俗中的养生智慧

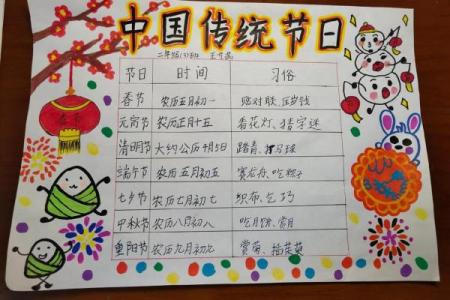

在中国传统文化中,节气与饮食、活动的安排息息相关。每个节气的到来,都会引发一系列的饮食和祭祀活动。这些活动不仅是对自然的敬畏,也反映了古人对健康的深刻理解。

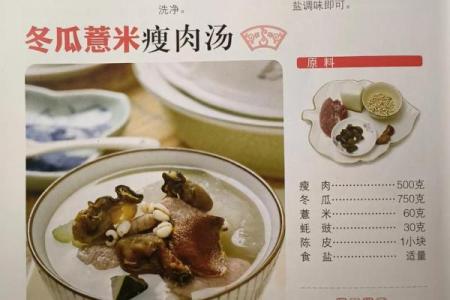

例如,在“立春”时,民间有吃春饼的习惯,认为春季是万物复苏的时节,应该通过轻盈的饮食来促进体内的新陈代谢。而在“秋分”时,民间则习惯吃一些滋补的食品,如桂圆、枸杞等,目的是增强体力,抵御即将到来的寒冷季节。此外,节气对应的祭祀活动也是古人健康养生的一部分,通过祭天、祭祖等仪式,古人祈求自然的保佑,同时通过这些活动增强人们的身体与精神的和谐。

这些传统习俗不仅与节气变化紧密相连,还通过代代相传的方式,形成了独特的养生文化。这种文化的核心在于顺应自然规律,尊重自然的变化,从而在身体和心理上达到平衡。

历史案例:春秋时期与宋代的节气养生实践

春秋时期的孔子,在其《春秋》一书中提到,适时的节令和饮食安排对人体健康至关重要。孔子提倡“养生之道”,认为人应顺应自然规律,调节饮食和作息,以保持身心的平衡。例如,春季应避免过度劳累,保持愉悦的心情,以迎接新一轮的生命力。

宋代的医家太医李时珍,在其《本草纲目》一书中,也强调了节气对养生的重要性。他根据当时的天文观测,结合节气,提出了针对不同节气的养生方法。例如,冬季需要增加热量以抵御寒冷,而夏季则要注重清凉和排毒。李时珍的养生理念,不仅有助于提升免疫力,也加强了人与自然的和谐联系。

节气养生的科学化应用

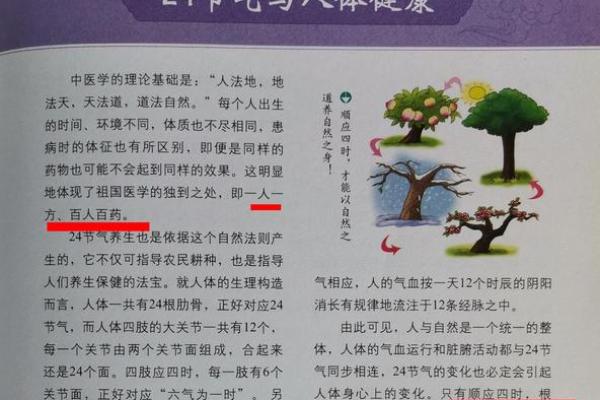

在现代社会,节气养生依然深深植根于中国人的生活中,尤其是在养生文化的传承方面。随着现代医学的发展,许多节气养生的理念得到了科学的解释与证实。例如,冬季的进补,夏季的清热,都与现代医学中的营养学和生理学相符合。

现代社会中的“节气养生”不仅限于传统的饮食调节,还融入了现代生活方式的元素。例如,许多健康专家提倡根据节气调整作息时间,保持规律的运动量,增强体质。同时,节气也成为现代社会中许多人调节心理、放松压力的依据。通过参与节气相关的活动,如春游、秋收等,现代人不仅能获得身体上的放松,还能通过这种与自然的亲密接触,达到心理上的舒缓。

节气养生作为中国传统文化的重要组成部分,不仅反映了古人对自然界的深刻理解,也展示了人类与自然之间的密切关系。通过对天文与祭祀交汇的探索,我们可以更好地理解节气养生的智慧,并将其传承与发扬光大。

起名大全

最近更新

- 回族节日庆典中的养生哲学与健康习惯

- 2026年01月22日(农历腊月初四)是否是搬家吉日 乔迁搬家吉日宜忌查询

- 2026年01月18日这日子结婚是否黄道吉日? 办喜事行吗?

- 2026年01月24日(农历腊月初六)是否为装修黄道吉日 今日装修开工好吗

- 张柏芝命运谜题:命理师如何破解她的人生暗藏玄机

- 2026年01月05日提车合不合适? 提新车有没有问题?

- 误解民间命理歌诀的常见误区,如何正确破解命运密码

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)结婚算不算好日子? 今天办婚礼行不行

- 2026年01月16日结婚趋吉避凶了吗? 办喜事有问题吗?

- 五行命理能否改变命运?破解命运密码的关键

- 2025年12月28日(农历冬月初九)是否属于安门吉日? 装大门有问题吗?

- 七夕节乞巧:天文故事与文化信仰的结合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气