清明节:祭祖与春耕的深厚文化渊源

清明节作为中国传统节日之一,承载了丰富的文化内涵。这个节日不仅仅是祭祖的时刻,它的起源、习俗以及它在历史中的变迁,都与中国深厚的农耕文化以及天文知识息息相关。通过探讨清明节的历史背景、传统习俗和现代传承,我们可以更好地理解这个节日的深厚文化渊源。

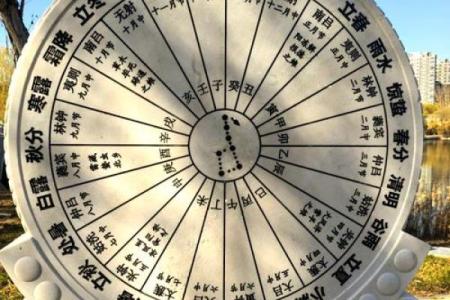

起源:农耕与天文的交织

清明节的起源可以追溯到中国古代的农业文明。作为二十四节气之一,清明标志着春季的正式到来,气候温暖,万物复苏。对于农民来说,清明节是春耕的重要时刻。在古代,农民依据天文观察和节气变化来规划耕作,这种天文与农业的结合,体现了古人对自然界的深刻认识。清明节作为春耕的开始,意味着农田已经准备好播种,土壤的温度和湿度都适宜作物的生长,因此,它成为了农业生产的重要标志。

与此同时,清明也是祭祖的日子。随着天文观测的发展,人们发现清明时节白昼变长,气温适中,这为扫墓祭祖提供了最佳的气候条件。在这一时期,先人的祭祀活动便逐渐与农业活动紧密相连。农民通过祭拜祖先,祈求丰收,也反映了人们对自然与祖先的敬畏与感恩。

传统习俗:饮食与活动的结合

清明节的传统习俗丰富多彩,既有祭祖的庄重仪式,也有庆祝春天到来的欢庆活动。其中,祭祖和扫墓是清明节的核心活动,反映了中国人对祖先的敬重。家族成员会在这个节日里一起前往祖墓扫墓,清扫坟茔,献上祭品,表达对先人的怀念和敬仰。

清明节的饮食文化也非常丰富,最具代表性的就是“清明果”和“寒食粥”。清明果是一种用艾草或香草做的传统食品,象征着春天的生机与自然的回归。寒食粥则是在清明节前后的几天食用的粥品,传说源于春秋时期的寒食节,历史上有着悠久的传统,旨在祭奠忠臣。除了这些传统食品,清明节期间还会有放风筝的活动,风筝象征着驱邪避灾,这一活动在古代尤其受人欢迎。

春秋时期的寒食节

春秋时期,晋国国君介之推因忠诚被称为“忠臣”,但却因拒绝朝廷赐予的封赏,最终选择隐退山林。为了纪念介之推的忠诚,晋国人民在每年的寒食节禁火,不生火做饭,只吃冷食。寒食节与清明节紧密相关,因为在清明节之前的寒食节,人们就会提前祭奠祖先,表达对已故亲人的怀念。这一传统逐渐演变成了今天清明节的祭祖活动,体现了对先人的尊敬和对忠诚精神的传承。

唐代的清明节

唐代时期,清明节已经成为祭祀祖先和春耕的重要节日。唐代的诗人杜牧在《清明》一诗中提到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。这首诗描绘了清明节期间的气候特点和扫墓的氛围,反映出清明节在唐代社会中深深植根于民间生活。清明节成为了人们表达悼念之情和进行农业生产的双重场合,既有祭祀先祖的庄重仪式,也有与自然界互动的务实活动。

清明节的文化延续

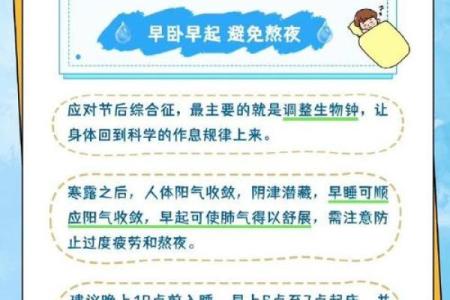

在现代社会,清明节的传承并未因时代变迁而消失。虽然现代生活节奏快,农业生产方式也发生了翻天覆地的变化,但清明节依然保持着其独特的文化意义。如今的清明节不仅是传统的祭祖和扫墓时刻,也是人们放松心情、亲近自然的机会。许多人选择在清明节期间旅行,或者进行家庭聚会,体现了节日人际关系和自然和谐的双重意义。

此外,随着社会发展,清明节的现代形式也不断演变。例如,一些地方的清明节活动开始融入环保意识,提倡绿色祭祀,倡导不使用烧纸等传统祭品,转而采用鲜花或电子祭品,符合现代环保理念。尽管形式有所变化,但清明节所承载的敬祖精神和对自然的敬畏依旧未变。

清明节作为祭祖和春耕的文化传承,展示了中国人深厚的农业文化底蕴和对祖先的尊重。在这个特殊的节日里,人们不仅继承了古老的传统,也将这些文化内涵不断融入现代生活,保持着历史与现实的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 桐字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 2026年01月16日(农历冬月廿八)这日子装修算黄道吉日不? 今日装潢房子好吗

- 婉字取名的寓意是什么?女孩用婉字的吉祥含义

- 2025年12月31日订婚能算好日子吗? 今日定下婚约行吗?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)提车算不算好日子? 提车是否合适宜?

- 2026年01月15日(农历冬月廿七)是否宜装修? 今天装潢合不合适?

- 景字男孩取名:寓意美好且符合五行的名字推荐

- 羽字女孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 焘字五行属什么?男孩取带焘字的名字优势分析

- 八字命理中的暗藏玄机,你了解多少?

- 圣帕特里克节:爱尔兰文化的绿意盛宴

- 2025年12月30日订婚算不算好日子? 定亲有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气