立夏节气,如何通过饮食调理身体平衡

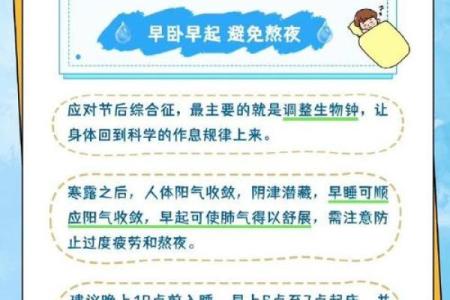

立夏时节,气温逐渐升高,万物生长繁盛,人体的阳气开始旺盛,容易出现脾胃失调、湿气重等问题。因此,在此时节,合理的饮食调理显得尤为重要。立夏的饮食调理不仅要顺应自然节令,还要结合传统智慧,以保持身体的平衡和健康。

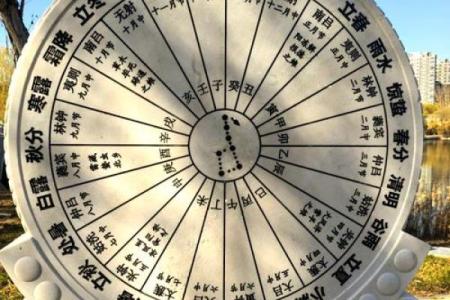

农耕与天文背景的结合

立夏作为二十四节气之一,其源远流长的背景既有农耕文明的影响,也与天文现象密切相关。古代农耕社会,立夏象征着春天的结束和夏季的开始,是农事活动的重要节点。在这个时节,农民通常要开始进行田间管理,增加对水土的关注。而在天文学上,立夏是太阳到达黄经45度时的节气,阳光照射角度逐渐增大,地表温度上升,为人体带来更多的阳气。

因此,立夏时节人体的阳气开始蓬勃发展,内外环境的变化会影响脾胃的功能。为了调理身体,古人强调“顺应时令”,饮食上宜选择清淡、易消化且富含营养的食物。此时的饮食不仅能促进健康,还能帮助消除体内湿气、提高免疫力。

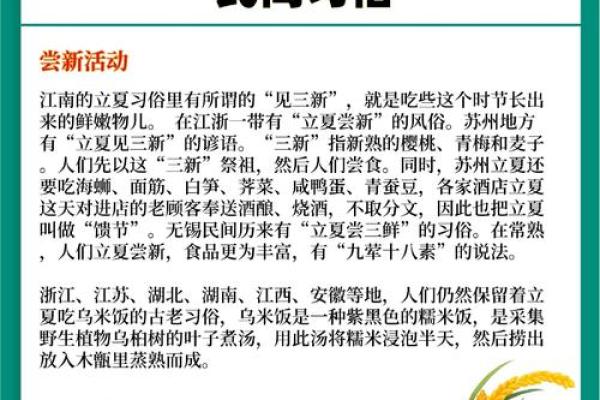

传统饮食习俗:清淡滋补

立夏时节的饮食习俗十分讲究,传统上有很多有益于健康的饮食方式。首先,传统食物如绿豆汤、莲子粥、苦瓜、黄鳝等食材均被视为清热解暑、滋补脾胃的良品。绿豆汤是一种常见的立夏时节饮品,它可以清热解毒、利湿消肿,帮助排出体内的多余湿气,保持身体的平衡。

另一个传统食物是苦瓜。苦瓜被认为有清热解毒、降血糖的功效,适合立夏时节的食用。苦瓜不仅有助于调理脾胃,还能够帮助身体适应逐渐升高的气温,防止湿气过重。

而在一些地方,立夏时节还会有食用黄鳝的习俗。黄鳝肉质鲜美、富含蛋白质和微量元素,被认为是一种滋补佳品,适宜在夏季食用。

汉代的食疗智慧

汉代时期,《黄帝内经》被视为中医学的重要典籍之一,其对节气饮食的调理有详细论述。书中提到,夏季宜食用清凉、养心、解暑的食物,如豆类、绿茶、黄鳝等,这些食物不仅能帮助人体适应季节变化,还能增强人体的抗病能力。

此外,汉代时期的养生理念非常重视气候变化对人体的影响,因此《黄帝内经》特别指出,夏季人体阳气旺盛,容易受到外界湿气侵袭,影响脾胃的运化功能。为了防止体内湿气积累,传统食疗中加入了大量利湿食材,如绿豆、苦瓜和莲子等,这些食物帮助消除体内的湿气,调理脾胃,增强体质。

宋代的“立夏食补”风俗

在宋代,立夏时节的饮食文化已经趋于成熟。民间流行的“立夏食补”风俗就是典型的例子。宋代的《本草纲目》对立夏时节的食疗有详细记载,指出此时应增加绿豆、山药、莲子等食材的摄入,尤其是莲子,被认为具有滋阴补肾、健脾养胃的功效。

此外,宋代时期的诗人和文人也常常在立夏时节聚集一堂,共享时令美食。茶饮和粥品成为宴席的常见选择,既能清热解暑,又有助于调养身体。这个时期的食物不仅强调养生的效果,还注重饮食的文化和情感意义,成为社会风尚的一部分。

饮食调理的新方向

进入现代,随着社会的发展和人们对健康的重视,立夏时节的饮食调理仍然被很多人所关注。现代人面临的生活节奏更快,压力更大,很多人倾向于选择一些高糖高脂的食物,但这会对身体产生负担,尤其是在夏季,容易引起脾胃不适。

现代饮食调理讲求营养均衡,建议立夏时节多摄入富含维生素C的水果,如柑橘、草莓等,这些食物不仅能帮助身体排毒,还能提高免疫力。同时,现代人也越来越重视食品的原生态和自然性,更多的人开始食用有机食材和天然食品,避免过多的加工食品和调味品,这也帮助保持了身体的平衡。

因此,现代人在享受美食的同时,仍然可以借鉴古人的智慧,通过食物调理脾胃、清热解毒,增强体质,保持身体与季节的和谐。

起名大全

最近更新

- 性格解析:五行智慧助你洞悉自身优势与弱点

- 2026年02月05日(农历腊月十八)乔迁行不行 适合乔迁入住吗?

- 2025年12月30日是否属于动土吉日? 动土修造行不行?

- 解锁五行秘密:揭秘如何通过性格解析改变命运

- 2025年12月14日(农历十月廿五)开业算不算好日子? 今天开市做生意合不合适?

- 2025年12月24日安门有问题吗? 这日子装大门好吗

- 2026年01月14日搬家避凶了没? 搬家入伙算不算好日子?

- 误入命理陷阱?如何从八字中破解命运密码,迎接好运

- 2025年12月23日能否作为领证黄道吉日? 登记结婚有没有问题?

- 今日端午,传统文化与健康饮食的双重盛宴

- 2026年01月13日(农历冬月廿五)搬家可不可以? 今日乔迁搬新房有问题吗?

- 松字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气