回族过年:在习俗与天文历法中找寻节气的智慧

回族的传统过年是一个充满着独特文化特色的节日,涵盖了丰富的习俗和天文历法智慧。这些传统不仅与农耕文明紧密相连,还与回族特有的宗教和社会生活息息相关。回族过年的时间并不固定,而是根据伊斯兰教历来确定,这一历法的特点深刻体现了回族人民的生活方式和对自然界的观察与理解。

回族过年的起源

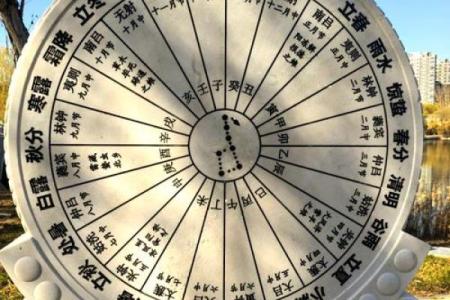

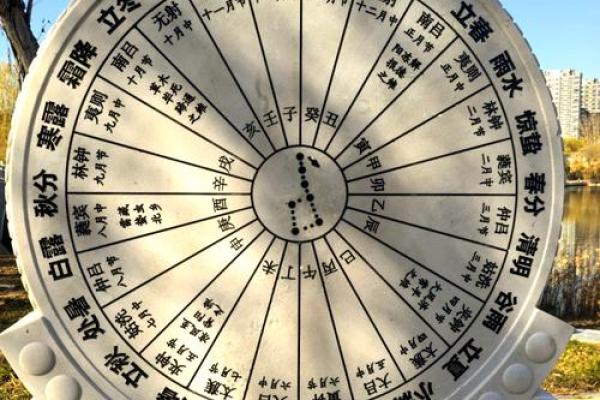

回族过年的时间依据伊斯兰教历法,通常是在每年的“开斋节”之后。这个节日源自伊斯兰教历法的月份——斋月。斋月是伊斯兰教的一个重要节日,期间回族信徒会禁食、禁水,旨在增进虔诚与自律。斋月结束后,回族人会迎来一个盛大的庆祝节日,这就是回族的过年。这个节日的选择不仅仅是基于宗教因素,还深刻地体现了回族人民对天文历法的智慧。在古代,人们通过观察月亮的周期、星辰的运动来确定节令,这种与天文密切相关的历法反映了回族对自然规律的尊重。

回族的传统过年是与农业季节密切相关的。在农耕社会中,农民通过观察天文现象,如星象变化、气候变化等来安排种植和收获。回族的历法也体现了这种天人合一的思想。通过对天体变化的精细观察,回族人能够在一定程度上预测气候的变化,从而做好农耕和生活的安排。可以说,回族过年的日期和季节节令的结合,是天文与农耕文化深刻交融的结果。

传统习俗的形成与发展

回族的过年习俗中,最具代表性的是家家户户的大餐和团圆聚会。每逢过年,回族家庭会准备丰盛的美食,传统的食物如羊肉、面食、甜点等都成为节日中必不可少的部分。这些食物不仅仅是口味的体现,更是回族文化和信仰的一部分。例如,羊肉的使用与回族的宗教信仰有着深厚的联系,象征着对上帝的敬畏与感谢。

除了饮食,回族过年的传统活动也充满了宗教和文化的象征意义。礼拜、祈福和家族团聚是节日中重要的组成部分。过年期间,回族信徒会进行特别的祷告,感谢上天的恩赐,祈求新的一年平安顺遂。此外,年轻人还会向长辈表示敬意,送上节日的祝福。这些活动不仅是回族信仰的一部分,也体现了尊老爱幼、和谐共处的家庭伦理。

明代回族的春节庆祝

回族的传统过年习俗在中国历史上有着悠久的传承。例如,明代时期,回族的春节庆祝活动与汉族的春节有着显著的相似之处。在这一时期,回族人民通常会与汉族共同庆祝新年。回族家庭在春节期间,不仅会进行宗教性的祷告,也会举行家庭聚会和分享美食的活动。通过这种方式,回族不仅保持了自己的宗教传统,也与其他民族的文化相互融合,形成了独特的文化风貌。

清代的回族节日庆典

清代时期,回族过年有着更加丰富的庆祝形式。回族信徒在过年期间,不仅会准备丰盛的宴席,还会进行盛大的庆祝活动。清代回族的过年庆典中,最重要的活动之一就是家庭的团聚与祈福。家庭成员会聚集在一起,举行宗教仪式,感谢上天的赐予,并祈求新的一年风调雨顺。这些传统习俗不仅强化了回族对宗教的信仰,也增强了家庭的凝聚力。

回族过年的延续与创新

到了现代,回族过年的传统习俗仍然得到了很好的传承。在如今的社会,尽管生活方式发生了变化,但回族人民依然保持着对传统节日的重视。许多回族家庭依旧会在过年期间举行团圆饭和家庭聚会,尽管这些活动的形式可能有所不同,但对家庭团结、对信仰的尊重始终未曾改变。同时,随着社会的开放与多元化,回族的过年习俗也开始融入了更多现代元素,如家庭旅游、网络视频祝福等,这些新的庆祝方式与传统习俗交织在一起,展示了回族文化的包容性和创新精神。

回族的过年习俗,在天文历法和农耕文化的背景下,形成了独具特色的庆祝方式。无论是传统的饮食、活动,还是历史中的文化演变,都展现了回族人民对自然、对天文的深刻理解与尊重。

起名大全

最近更新

- 2025年12月25日(农历冬月初六)安门有没有问题? 安装入户门吉日指南

- 2026年01月02日提车是黄道吉日吗? 提车能行吗

- 颠覆传统观念:宝石五行,揭秘你未曾了解的性格秘密

- 2025年12月24日(农历冬月初五)领证可不可以? 今日领证结婚有问题吗?

- 求推荐秦姓知性优雅的男孩名字,活泼开朗的

- 清明节:祭祖与春耕的深厚文化渊源

- 2026年01月15日搬家合适吗 今天乔迁搬家行不行

- 性格解析:五行智慧助你洞悉自身优势与弱点

- 2026年02月05日(农历腊月十八)乔迁行不行 适合乔迁入住吗?

- 2025年12月30日是否属于动土吉日? 动土修造行不行?

- 解锁五行秘密:揭秘如何通过性格解析改变命运

- 2025年12月14日(农历十月廿五)开业算不算好日子? 今天开市做生意合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

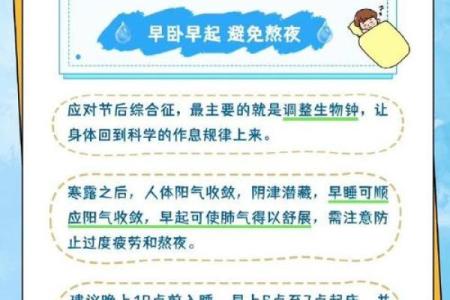

- 节气