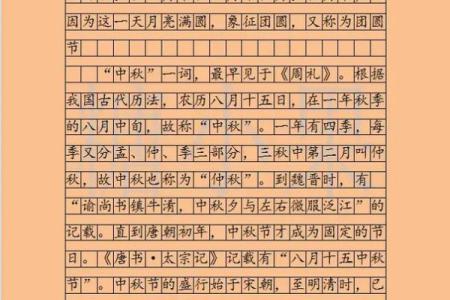

中秋佳节月圆人圆,探寻传统文化背后的深意

中秋节,自古以来便是一个充满象征意义的节日,它不仅仅是团圆的象征,更是人们在这一天传承和祭奠古老传统的时刻。月亮,作为这一节日的重要象征,早已超越了其自然界的天体角色,成为了人们文化与情感的寄托。在这一天,团圆、和谐、丰收以及人类与自然的和谐相处,成为了中秋节的深刻主题。

起源:农耕与天文的双重影响

中秋节的起源可以追溯到农耕时代,尤其是与月亮和农业生产的密切关系密不可分。古人观察到月亮的周期变化与农业的节令紧密相关,尤其是在丰收的季节,月亮象征着丰盈与圆满。因此,古代农民常在秋收之际,祭月、庆丰收,祈求来年再度丰饶。此时的月亮,代表着天人合一的理念,即人类与自然的和谐共处,反映了人们对于自然规律的崇敬和顺应。

除此之外,天文学的视角也对中秋节的形成有着重要的影响。古代的天文学家通过对月亮的观察,确定了月亮周期的规律,而月亮圆缺的变化成为了古人理解自然和宇宙秩序的方式之一。在这种文化氛围中,中秋节便逐渐成为了人们反思和感悟自然界奥秘的时刻。

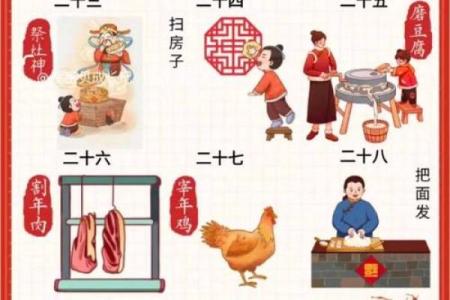

传统习俗:饮食与活动中的文化符号

随着中秋节的发展,许多富有象征意义的习俗逐渐形成,尤其是在饮食和活动上尤为突出。月饼作为中秋节最具代表性的食品,其形状象征着月亮的圆满,而其内涵则承载着人们对家庭团聚和亲情的寄托。月饼的圆形不仅象征着月亮的圆满,也象征着家庭的和谐与幸福。人们通过分享月饼,传递着彼此的祝福与思念。

此外,中秋节的传统活动如赏月、祭月以及猜灯谜等,都是充满象征意义的文化实践。赏月,是对月亮的敬畏与喜爱,也是对自然美的欣赏和感悟。祭月,则是人们对天地神灵的敬拜与祈求,希望得到月亮的庇佑与恩赐。猜灯谜、舞龙舞狮等庆祝活动,则充满了浓厚的节日气氛,体现了人们对生活的热爱与对未来的期盼。

唐代诗人李白与月亮的关系

唐代诗人李白的《静夜思》可谓是中秋节文化的经典之作。李白通过在月光下的独坐,抒发了远离故乡的思乡之情。在这首诗中,月亮不仅是自然景象的描述,更承载着诗人对家乡、亲人的深切怀念。李白用简练的语言表达了自己在中秋之夜的孤独与思念,这种情感的表达不仅体现了中秋节作为团圆节的主题,还反映了文化中月亮与情感的深厚联系。

宋代的月饼与中秋节的关联

宋代是月饼成为中秋节必不可少的传统食品的关键时期。当时的月饼不仅仅是为了食用,它们还承载着特殊的文化意义。在宋代,月饼上不仅会雕刻出精美的图案,还有着许多象征团圆、幸福的吉祥符号。月饼的传递,不仅是为了口腹之欲,更是一种情感的寄托,象征着亲朋好友之间的深厚情谊与祝福。随着时间的推移,月饼逐渐演变成了中秋节的重要标志之一,成为了人们团聚时刻不可缺少的元素。

中秋节的全球化与创新

在现代社会,中秋节不仅仅在中国境内得到了广泛的庆祝,也成为了全球华人社区共同的节日。随着经济全球化和文化交流的加深,越来越多的国家和地区开始了解并庆祝中秋节,月饼也逐渐演变为多样化的形式,除了传统的豆沙、莲蓉等口味外,新的创意口味如冰淇淋月饼、巧克力月饼等层出不穷,满足了现代人多样化的需求。

在现代传承中,许多人通过举办家庭聚会、赏月活动、以及在社交媒体上分享节日庆祝等方式,让中秋节的文化得以广泛传播。同时,现代科技与传统文化的结合,也让中秋节更加富有现代感与创新性,既保留了传统的文化精髓,又充满了新的活力与创意。

通过这些历史的案例与现代的传承,我们可以看到,中秋节作为一个富有深意的节日,已经成为了跨越时空的文化纽带,承载着人们对于团圆、和谐、自然与人类情感的深刻理解与表达。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气