从文化角度看残疾人节日的独特意义

残疾人节日作为社会文化的一部分,蕴含着深厚的历史和文化内涵。这些节日不仅承载着人们对残疾人群体的尊重和关怀,还体现了社会发展过程中的特殊情感与价值观。在不同的历史背景下,残疾人节日的形式和内容也有所变化,反映了各个时代对残疾群体的不同认知和社会态度。

历史背景:农耕社会的关怀

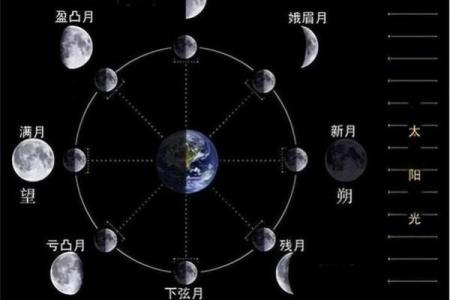

在中国的古代社会,尤其是农耕时代,节日文化深深植根于自然和农业生产的周期中。对于生活在这样的环境中的人们来说,节日不仅是宗教和神话的体现,也常常与天文和农事活动紧密相连。在这个背景下,残疾人群体的节日与传统的祭祀活动结合,形成了独特的文化现象。

例如,在一些地方的传统节日中,残疾人往往成为特定宗教或祭祀仪式的参与者或受益者。古代农耕文化中对自然力的敬畏使得节日不仅是庆祝丰收的时刻,也是对生活中不幸遭遇的慰藉。残疾人在这种文化氛围中,常常被视为神灵的特殊恩赐者,这种文化背景促使社会对残疾群体形成了较为包容的态度。

传统习俗:饮食与活动的社会关怀

中国的传统节日中,饮食习俗和社交活动往往具有象征意义。对于残疾群体而言,传统节日的活动和食物也往往带有特殊的关怀。许多地方的传统习俗中,残疾人会得到特殊的礼遇。例如,在一些地方的重阳节,残疾人通常会参与集体的登高活动,象征着克服困难,挑战生活的不易。这种节日活动不仅是对个人勇气的肯定,也体现了社会对他们的尊重和理解。

同时,节日饮食中也有一些特别的安排。某些节日的食品制作时,常常会加入象征祝福和安慰的成分。残疾人群体可能会在节日的餐桌上享受到具有特别意义的食物,如“长寿面”象征着对长寿和健康的祈愿,这种食品不仅有文化象征,也带有对身体和精神的双重慰藉。

宋代“盲人节”的文化传承

在宋代,曾有过专门为盲人设立的节日,被称为“盲人节”。这一节日的设立,既体现了当时社会对盲人群体的关怀,也反映了盲人在文化中的特殊地位。据《宋史》记载,这一节日的举办有着一定的祭祀性质,盲人群体会在节日里接受社会的祝福和抚慰。这一节日的存在,不仅仅是一个节庆活动,还是当时社会关爱盲人群体的一种体现,是对盲人特殊身份的一种文化认同。

元代“瘸人节”的社会体现

元代时期,也有类似的节日设立专门关照残疾人群体。在“瘸人节”这一天,社会上会专门举行慰问活动,给瘸腿或有其他身体障碍的人送去物资和祝福。这个节日有着浓厚的社会福利性质,源于元代社会对瘸人群体的关注和关怀。通过节日的形式,社会给予这些群体特别的关怀和支持,这在当时的社会中,是一种表现宽容与关爱的方式。

残疾人节日的社会意义

进入现代,随着残疾人权益的逐步得到保障,残疾人节日的形式和内容也有了新的变化。许多国家和地区已经设立了专门的“国际残疾人日”等节日,以提高社会对残疾人群体的关注和支持。在这个日子里,残疾人不仅会受到特别的关怀,也会通过文化活动、公益活动等形式,增强自己的社会参与感和归属感。

现代社会对残疾群体的节日关注,更加注重社会平等和人权保护。通过举办各种文化活动和社会实践,残疾人节日已经成为了增强社会包容性的重要工具。这些活动的背后,体现了对残疾人群体尊严的尊重与文化认同,也显示了社会逐步转向更加平等与包容的方向。

残疾人节日不仅仅是对残疾群体的一种节庆形式,更是一种深刻的社会文化现象,体现了不同历史阶段人们对弱势群体的态度变化。从农耕社会的文化关怀,到宋代、元代对残疾群体的社会认同,再到现代社会对残疾人权益的保护,残疾人节日的文化意义与社会价值深刻影响了我们对弱势群体的理解和态度。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气