元宵节:元宵节灯谜与天文现象的巧妙结合

每年正月十五,元宵节便成了万家灯火、热闹非凡的时刻。作为中国传统节日之一,元宵节不仅承载了丰富的文化内涵,还巧妙地将天文现象与民间习俗融合在一起。通过灯谜、猜谜等形式,元宵节为人们带来了欢乐,同时也唤起了人们对天文的好奇心。让我们从历史的角度来分析元宵节与天文现象的紧密联系。

元宵节的起源:农耕与天文

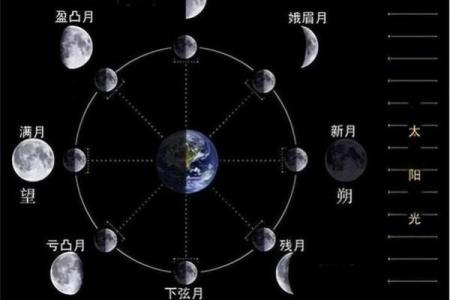

元宵节的起源可以追溯到古代的农耕文化。中国古人非常重视天象变化,尤其是对日月星辰的观测,农业活动常常依赖这些天文现象来安排耕作。因此,元宵节与天文有着天然的联系。在古代,农民通过观察月亮的盈亏变化来决定农时,正月十五这一天的月亮通常是满月,象征着丰收和圆满。这一天,月亮最为圆满,意味着新的一年将会有好的收成,也象征着家庭团圆、吉祥如意。因此,元宵节的庆祝活动自然与天文学的知识密切相关。

此外,正月十五的满月和节令密切相连。在古代,天文学家根据天体的运动制定了农历历法,元宵节正是春节后的第一个满月之夜,这一日的月亮常常被看作是农田丰收的象征。因此,元宵节也被赋予了象征性意义,意味着新的开始和大自然的平衡。

灯谜:天文与民间的互动

元宵节的灯谜作为传统活动之一,也与天文学有所关联。灯谜的形式多样,其中很多谜语与天文知识紧密相连。灯谜不仅考验着人们的智慧和反应,还能加深人们对自然现象的认识。例如,许多谜语会涉及到星座、天体等天文现象,这种寓教于乐的方式让人们在猜谜的过程中,自然而然地学习到一些天文知识。

古代文人也喜欢通过灯谜表达对天文现象的观察。比如,在宋代,有些灯谜就与天文相关,涉及到星宿、太阳与月亮的变化等内容,体现了人们对天文现象的关注和了解。随着时代的变迁,灯谜内容逐渐丰富,但天文元素仍然贯穿其中,成为节庆文化的一部分。

东汉时期的“夜观天象”

东汉时期,天文学已经得到较为系统的研究,天文现象的观察成为了社会的一个重要组成部分。元宵节期间,朝廷便安排学者和天文学家进行夜间天象观测。东汉时期的天文学家如张衡,他在天文学方面有卓越的成就,不仅仅是为了探讨天体的运动规律,还希望通过天象来预示社会的兴衰与安危。在元宵节这一天,张衡曾经参与了天文观测,分析了月亮的变化和其与农耕之间的关系。这样的观测活动为民众带来了新的天文认知,并让人们意识到元宵节与天文现象的密切关系。

唐代的“灯会与星象”

到了唐代,元宵节已经成为了全国范围内的重要节日。唐代的元宵节与天文的联系尤为深刻,因为这个时期的灯会不仅仅是民间娱乐活动,更有着文化和天文的双重意义。唐代皇帝在元宵节时,曾举行盛大的灯会,邀请学者和天文学家一同参与。在灯会上,除了灯笼、彩灯外,还有天文台的展示,许多灯谜也围绕着天体的运动进行。例如,星座、月亮与太阳的谜语在灯会中被频繁使用。唐代的这种元宵节文化与天文现象的结合,不仅展现了当时社会的智慧,也将天文知识普及到了普通百姓的生活中。

科学与传统的结合

今天,元宵节的庆祝方式与古代虽有所不同,但天文元素依然深深扎根于这个节日之中。在现代的元宵节庆祝活动中,我们不仅可以看到五光十色的花灯,还能借助科技手段观察到天文现象的实时变化。如今,不少天文爱好者会在元宵节这天举行“天文观赏”活动,带着望远镜去观察月亮、行星和星座。在一些城市,天文馆也会组织专门的元宵节活动,讲解月亮和星座的知识,并结合灯谜和天文讲座,让传统文化与现代科技相结合,为观众带来独特的文化体验。

元宵节作为一个融入了天文与文化元素的节日,不仅是一种传统的庆祝方式,也是一种与自然和宇宙对话的方式。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气