节气变化:寒露时节对农业的深远影响

寒露时节,作为二十四节气之一,是秋季的一个重要节点。这个节气通常出现在每年的10月8日至10月23日之间,气温逐渐下降,露水增多,早晨的露珠冰冷而清澈,标志着秋季已近深秋。寒露的到来不仅意味着气温的转变,也对农业生产产生了深远的影响,尤其在农耕和气候变化的关系上,值得我们深入探讨。

寒露的起源与农耕的关系

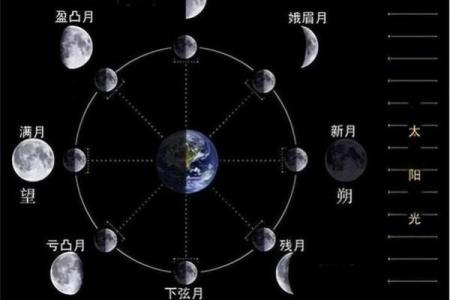

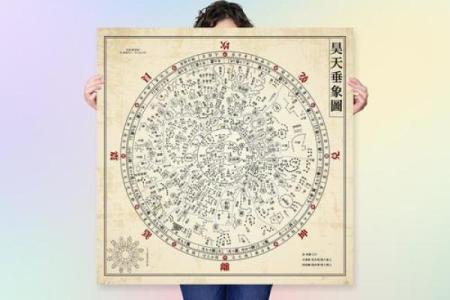

寒露的起源可以追溯到中国古代的天文历法,它是基于太阳的位置和气候变化所确定的。农耕文化历来与自然息息相关,而寒露时节的到来,是农民们根据天象变化而进行农业生产调整的重要标志之一。在古代,农民依赖节气来判断播种和收获的最佳时机,寒露时节意味着秋收的尾声,特别是水稻、小麦等作物的收割。

在这个节气里,气温降低,早晚温差加大,农田中的水分逐渐减少,农作物进入成熟阶段。这时,农民要抓住天气变化的时机,迅速收割即将成熟的作物,以避免寒冷天气对作物的影响,保证粮食的产量和质量。

寒露与传统习俗的紧密联系

寒露时节,传统的农事活动多以收获为主,农民们忙碌于田间,抢收秋季作物,确保粮食丰收。同时,寒露也是人们饮食和活动习俗的体现。在古代,寒露时节常常伴随着秋高气爽的气候,成为了人们进行户外活动的时机。此时,人们喜欢在早晨或傍晚散步,吸取清新的空气,增强身体的抵抗力。

在饮食上,寒露时节也有一些独特的食俗。古代文献中提到,寒露时节正是食欲最旺盛的时期,人们喜欢食用一些温补的食物,如热汤、炖肉、栗子、南瓜等,以抵御即将到来的寒冷天气。这一饮食习惯,不仅是为了保健,也是为了应对冬季的寒冷,确保身体的能量储备。

明代的农业应对

明代时期,农业经济是国家的重要支柱,而寒露时节的农业生产显得尤为关键。据史料记载,明代农民十分注重节气变化,寒露时节的寒气会对农业造成影响,尤其是早稻的收割。为了确保早稻的收成,农民们往往在寒露前后紧急收割,以防止寒冷天气的侵袭,这不仅减少了因气温骤降而造成的损失,也保证了粮食的质量。

此外,明代的农业文献《农书》提到,寒露前后的水稻、小麦等作物的病虫害发生率较高,农民要做好田间管理,减少病虫害的侵害。寒露时节也是农民预备冬季耕作的开始,种植冬小麦和秋冬作物的准备工作都需要在此时完成。

清代的农业技术改进

清代是中国农业技术发展较为成熟的时期。随着气候变化的逐渐加剧,寒露时节的寒气带来了新的挑战。清代的农业工作者,尤其是在江南一带,逐渐形成了一套应对寒露时节寒冷天气的农业技术。例如,通过改良水稻的品种,提高耐寒能力,增加产量,以应对寒露时节可能带来的寒冷影响。同时,清代的农民还发展了一些温室栽培技术,通过控制温度和湿度来确保作物不受寒露时节寒冷气候的影响。

寒露时节的农业调度与气候变化

在现代,虽然农业技术有了很大的进步,但寒露时节的农业调度依然至关重要,尤其是在全球气候变化的背景下,寒露时节的气候变动影响更加明显。现代农业依赖于精细的气候预测与作物管理技术,寒露时节的农业活动仍然需要根据气候变化进行调整。

如今,农民们依然根据节气变化来安排农事活动,尤其是在气候变化越来越频繁的情况下,传统的节气知识仍然在农村地区得到传承。通过气候监测与节气的结合,农民能够更好地调整播种和收割的时间,减少气候变化带来的风险。

寒露不仅仅是一个气候变化的标志,它还是千百年来中国农耕文化智慧的体现。通过对节气变化的细致观察,农业得以更加顺利地与自然节律相协调,保持丰收和稳定发展。

起名大全

最近更新

- 2026年01月07日搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年12月28日订婚日子有没有选对? 今天提亲是好日子吗?

- 解析女孩名字中娜字的五行属什么及寓意内涵

- 想给倪姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)装修合不合适? 装修开工算不算好日子?

- 命运密码:揭开巨富命理的神秘面纱,你不可不知的关键

- 钟姓坚韧刚毅的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 金泰熙命理解析:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹?

- 迟重瑞的命运密码:如何解开命运中的隐藏玄机?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)结婚日子合黄道没? 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年12月07日开业合良辰吉时吗? 开张合不合适?

- 女孩名字用妍字的五行平衡与寓意美好解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气