春节:从习俗到节庆文化,探究中国传统春节的独特魅力

春节是中国最重要的传统节日之一,每年农历新年的到来,都伴随着家人团聚、祭祖、放鞭炮等一系列传统习俗。这个节日不仅是对农耕文化和天文知识的传承,更凝聚了丰富的历史和文化内涵。春节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化,而它的传统习俗也深刻反映了中国人对天文、自然的敬畏与智慧。接下来,我们将通过历史和现代的案例,详细探讨春节的独特魅力。

春节的起源与农耕文化

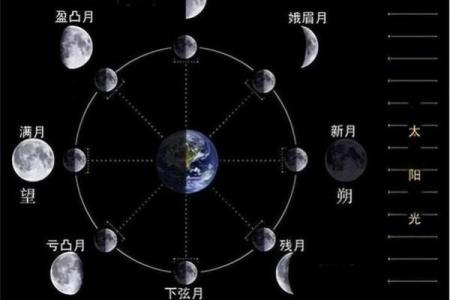

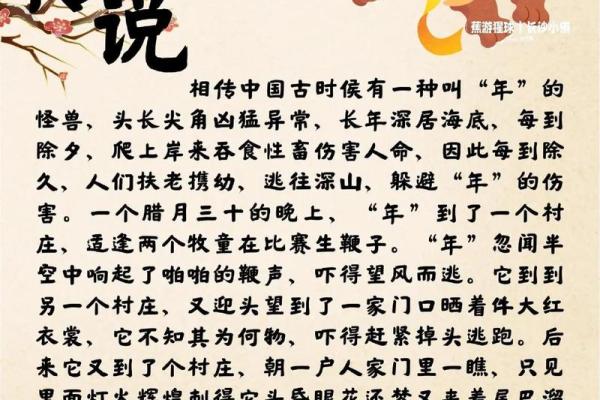

春节的起源与农耕文化密不可分。在古代中国,农业是社会的基础,农民对四季的变化和天象有着深刻的观察和理解。春节的日期通常与“冬至”相关,这个节气是北半球白昼最短、黑夜最长的一天,标志着阳光逐渐回归,意味着新的循环开始。农历新年通常是在冬至后的第二个新月日,即春天的开始。

从《周礼》中的记载来看,春节作为“岁首”的开始,具有象征性的意义,它是新一年的播种和收获的开端。在古代,春节是祭天祭祖的时刻,祭天是向天神祈求丰收,而祭祖则是表达对祖先的敬意与感谢。每年春节,百姓通过祭祀、祈福、放鞭炮等形式,来祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。这些传统活动,反映了古人对自然和命运的尊重,以及他们通过勤劳与智慧迎接新年的期望。

春节的传统习俗与文化传承

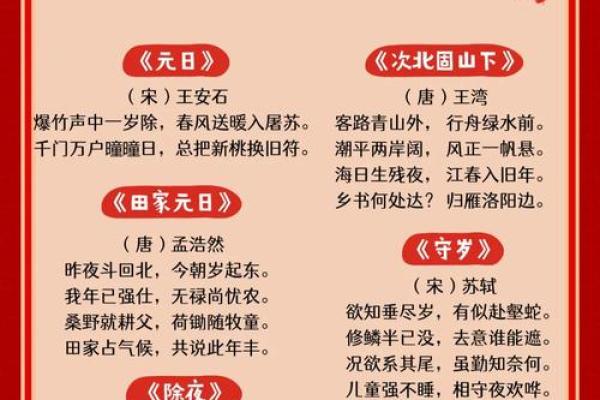

春节的习俗内容丰富,其中最具代表性的就是“年夜饭”和“守岁”。年夜饭是家人团聚的重要时刻,餐桌上的菜肴往往寓意着吉祥如意。例如,鱼代表“年年有余”,饺子象征着财富和好运,汤圆寓意着团圆和幸福。食物不仅仅是为了填饱肚子,更承载了人们对未来的美好祝愿。

除夕夜的“守岁”也是春节习俗中的一大亮点。这一活动源自中国古代对“岁神”的祭祀,相传每年除夕夜,岁神会到人们家中,家庭成员需守夜以驱除不祥。随着岁月的流逝,守岁的习俗逐渐演变为家庭团聚、亲情共享的象征。无论身处何地,家人总会尽力回到家中,共同迎接新年的到来。

唐朝的春节庆典

唐朝时期,春节已成为举国欢庆的节日。根据《大元大一统志》的记载,唐代的春节有着盛大的庆典活动。尤其是宫廷中的春节,除了传统的祭天祭祖活动外,还会举行大规模的文艺表演和宴会。宫廷中设立的“迎春”仪式,标志着新年的到来,百官穿戴整齐,行礼祝贺。普通百姓则通过放鞭炮、挂灯笼等活动来驱赶邪气,祈求来年好运。

明清时期的春节风俗

到了明清时期,春节的习俗更加多样化,传统的春节庆祝活动逐渐丰富。例如,明清时期的“庙会”成为了春节期间一大特色。庙会是一个集宗教祭祀、民间娱乐和商业交易于一体的活动。在庙会上,人们不仅可以参与祈福的活动,还可以观看舞狮、舞龙等民间艺术表演,购买年货,体验浓厚的节日氛围。庙会不仅是节庆的体现,也反映了中国传统文化的多样性与包容性。

春节的全球化与创新

进入现代,春节的庆祝方式逐渐走向全球化,不仅限于中国大陆,台湾、香港等地的春节庆祝活动也各具特色。此外,随着移民的迁徙,春节成为了世界各地华人共同庆祝的节日。在美国、新加坡、马来西亚等地,春节也成为了当地的重要节庆活动,许多城市会举行盛大的春节游行和庆典。

与此同时,现代的春节也与时俱进,传统习俗在保持的基础上不断创新。例如,越来越多的家庭选择通过电子红包代替传统的压岁钱,而网络春晚成为了现代人享受春节文化的一部分。此外,春节期间的旅游也成为一种新兴的庆祝方式,许多人选择外出旅游,体验不同地区的春节风情。

春节,这个充满文化底蕴的节日,不仅承载着农耕文明的智慧,还通过丰富的传统习俗,体现了中华文化的深厚魅力。无论是历史的传承,还是现代的创新,春节始终是华人文化的重要象征。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气