三月二十日:天文变化对农耕季节的深远影响

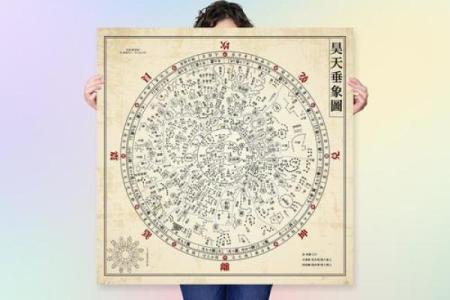

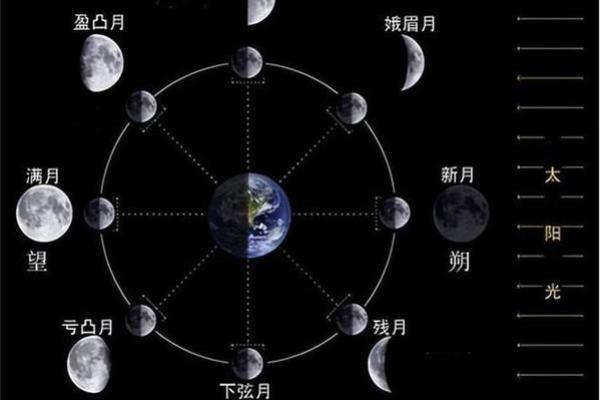

春分节气作为一年四季中的重要节点,深刻地影响了农耕季节的变化。每年3月20日左右,太阳直射赤道,昼夜平分,标志着春季的正式到来。这个天文现象不仅是自然界的变化,也对农业生产、民俗活动和人们的生活方式产生了深远的影响。本文将从农耕与天文的关系出发,结合中国传统文化与典籍,分析春分的历史案例以及现代传承。

春分与农耕的渊源

在中国古代,天文现象与农耕活动紧密相连。春分作为二十四节气之一,标志着农耕季节的关键转折点。自古农民便通过天文观察来判断农时,春分时节正是播种的重要时期,尤其是对小麦、油菜等春季作物的播种有着至关重要的作用。《黄帝内经》有云:“春分,阳气始盛,万物生长,皆由此起。”这句话揭示了春分时节阳气上升,植物生长的黄金时期,农民依据这一时机进行播种,为来年的丰收奠定基础。

春分的天文变化对农耕的影响并不仅限于播种,还涵盖了农业生产的多个方面。例如,在春分前后,气温逐渐回升,降水适中,为农作物的生长提供了充足的条件。此外,春分时节气候的变化常常伴随而来的是适合农作物生长的风力和湿度,为农业生产提供了稳定的自然环境。

春分的传统习俗

春分时节,民间有着丰富的传统习俗,这些习俗往往与农业生产密切相关。古人通过祭祀、饮食等方式表达对自然的敬畏,同时也为农耕活动祈求丰收。

在饮食方面,春分时节有吃春饼的传统。春饼象征着春天的到来,寓意着一年的丰收。根据《礼记》中的记载,古人在春分时节会以春饼作为祭品,感谢大自然的恩赐,同时也期盼着农作物的顺利生长。这一传统沿袭至今,春饼不仅是春分时节的美味,也是人们庆祝春天来临的象征。

此外,春分时节的传统活动中,还有“春游”和“踏青”习俗。古人认为,春分之日,天地之气最为平衡,人们在这一天外出踏青,感受大自然的生机勃勃,寓意着人类与自然的和谐相处。这些活动不仅有助于身体健康,也增强了人们对自然界变化的敏感度,强化了与土地的联系。

历史案例:春分与农业文化的交织

历史上,春分时节有两个典型的农业案例,体现了天文变化如何影响农耕文化。

第一个案例来自于战国时期。春分节气的精确预测与使用,帮助了农民在这个时节进行精确播种。根据《周礼》中的记载,春分前后,官府会发布详细的农时指导,明确农民应选择何时播种、施肥。这种天文与农业结合的做法,使得古代农业生产的效率得到了大幅提升。

第二个案例发生在唐朝。唐代的农业生产得到了空前的发展,部分原因就在于对天文节气的精准把握。例如,唐代农民会根据春分的变化来调整农田水利设施的管理,确保田地得到充足的水源供应。这一措施不仅提高了农业产量,也稳定了社会经济。

春分与农耕文化的延续

进入现代,春分不仅仅是一个天文节气,它也成为了许多农业地区的重要节令。在农村,许多农民仍然根据春分的变化来安排播种时机,确保农作物的生长与气候相适应。此外,现代社会中,春分节气依然伴随着丰富的传统文化活动,比如各地的春分庙会和春游活动,这些活动不仅让人们感受到大自然的气息,也让人们更加关注农业生产与环境保护之间的关系。

值得一提的是,春分对生态农业的影响逐渐显现。在现代生态农业中,农民更加注重自然节令与作物生长周期的匹配,通过科学的农时安排,减少对化肥与农药的依赖,保证土地的可持续利用。这种与自然相协调的农业理念,正是在春分等天文节气的启发下逐步形成的。

春分作为一个天文现象,它在中国农耕社会中扮演着重要角色。从古代的农耕文明到现代的农业技术,春分节气对农业生产的影响与日俱增,深刻地塑造了人们的生活方式与文化习俗,也推动着农业可持续发展的理念向前发展。

起名大全

最近更新

- 2026年01月07日搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年12月28日订婚日子有没有选对? 今天提亲是好日子吗?

- 解析女孩名字中娜字的五行属什么及寓意内涵

- 想给倪姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)装修合不合适? 装修开工算不算好日子?

- 命运密码:揭开巨富命理的神秘面纱,你不可不知的关键

- 钟姓坚韧刚毅的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 金泰熙命理解析:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹?

- 迟重瑞的命运密码:如何解开命运中的隐藏玄机?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)结婚日子合黄道没? 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年12月07日开业合良辰吉时吗? 开张合不合适?

- 女孩名字用妍字的五行平衡与寓意美好解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气