重阳节的登高与古代养生智慧

在中国传统文化中,每一个节气和节日背后都蕴藏着丰富的文化内涵与智慧,尤其是在与自然和季节变换相对应的节令中,常常展现出独特的生活哲学与健康智慧。重阳节作为秋冬之交的重要节日,不仅有着深刻的历史背景,也包含着古代养生的独特智慧,尤其是登高活动和与之相伴的饮食习惯。

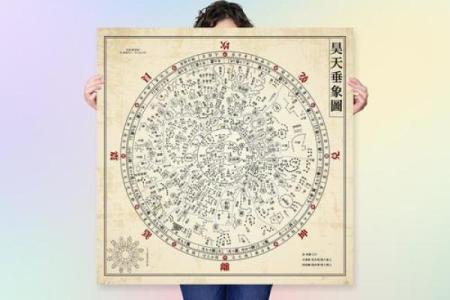

重阳节的起源与天文背景

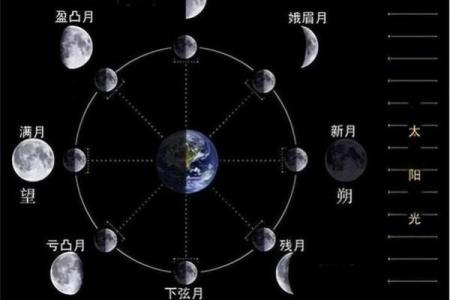

重阳节的日期定在每年农历九月初九,来源于古代的“天文”观念。在古人眼中,九月初九是一年中“阳气最盛”的时刻,数字“九”象征阳气,且“九”是最大的单数,二者结合形成了强烈的“阳”气,因此被视为一种象征生命与活力的时刻。农耕社会的居民在这个时节通过登高,既可以远离低洼湿气,避免秋冬季节湿气侵袭,也可以在高处调节体内的气血,增强抵抗力。重阳节的登高,不仅是一种纪念活动,更是一种符合天时的健康调养之法。

登高活动与健康养生

登高的习俗最早见于先秦时代的文献,尤其在《吕氏春秋》一书中有相关记载。根据古代的养生观念,秋冬季节是养生的关键时期,登高可以促进气血流畅,增强身体的免疫功能。在传统医学中,登高被认为能够“疏通经络”,对“肺”有特别的保健作用,因为秋冬季节气候干燥,登高有助于呼吸道的调节,防止干燥空气对人体的负面影响。重阳节的登高活动,不仅是对节令的尊重,更是古人对身体健康的主动调养。

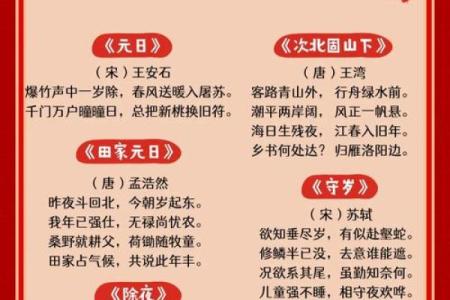

在历史上,许多文人雅士在重阳节都会参与登高,表达对生命、对健康的敬畏。例如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》便流露了登高时的自然感悟,诗中提到“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,描绘了秋高气爽的景象,体现了秋季登高的特有意境。

饮食习俗与节令养生

与登高活动相辅相成的是重阳节的饮食习俗。古代重阳节有饮“菊花酒”、吃“重阳糕”以及配合一些特定药材的食物,这些习惯不仅符合节令,也蕴含着养生的智慧。菊花被视为防秋燥、清肝明目的良药。尤其是菊花酒,其具有清热解毒、润肺生津的作用。此时,气候干燥,菊花能够帮助人体调节体内的燥热。

重阳糕作为传统的节令食品,通常由米粉、枸杞、菊花等原料制成。枸杞的补肝肾、益气血功能在这个季节尤为重要。通过食用这些应季食物,人们能够补充秋季人体所需的养分,调节体内的阴阳,增强身体抵抗力。

历史案例:古代重阳节的健康养生实践

在历史的长河中,重阳节的登高和养生习俗常常被记录在文献中。唐代的重阳节,尤为注重通过饮食和活动维持身体的平衡。根据《唐书》中的记载,唐玄宗曾在重阳节时举行盛大的“登高会”,不仅有诗歌赋文,还有大量的菊花酒和重阳糕等节令食品。宫廷中的文人和皇帝通过这样的活动,既舒缓压力,又通过与自然的互动,增强身体的健康。

再比如,宋代的理学家朱熹,他在重阳节时常常与朋友一同登高赏菊,饮菊花酒,并写下诗篇,体现了古人通过节令活动来保持身心健康的智慧。这种文化习惯流传至今,成为我们对秋冬季节养生的一部分传统。

现代传承与养生理念

如今,重阳节的养生传统依然被许多人所继承与发扬。现代人面对快节奏的生活和工作压力,越来越意识到健康的重要性。尤其是重阳节的登高活动,在现代依然具有重要的象征意义。人们通过登高,不仅可以体验古人的养生智慧,还能在身体力行中放松心情,舒缓压力。此外,重阳节的菊花酒与重阳糕等食品,依旧在许多家庭中流传,作为一种应季食品,帮助人们调节体内的平衡。

现代的中医养生理念也与重阳节的传统习俗相得益彰,强调顺应自然,调养身心。通过适当的体育活动和健康饮食,现代人能更好地保养身体,延年益寿。

重阳节不仅是对祖先智慧的传承,更是我们在现代生活中对健康和自然的一种尊重。

起名大全

最近更新

- 2026年01月07日搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年12月28日订婚日子有没有选对? 今天提亲是好日子吗?

- 解析女孩名字中娜字的五行属什么及寓意内涵

- 想给倪姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)装修合不合适? 装修开工算不算好日子?

- 命运密码:揭开巨富命理的神秘面纱,你不可不知的关键

- 钟姓坚韧刚毅的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 金泰熙命理解析:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹?

- 迟重瑞的命运密码:如何解开命运中的隐藏玄机?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)结婚日子合黄道没? 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年12月07日开业合良辰吉时吗? 开张合不合适?

- 女孩名字用妍字的五行平衡与寓意美好解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气