农历新年:传统习俗与现代生活的融合

农历新年是中华文化中最为重要的传统节日之一,它不仅承载着丰富的历史文化,还在现代生活中得到了广泛的传承与发展。从古至今,农历新年的庆祝活动、习俗和传统,体现了中华民族对于天文、农耕和家庭团聚的重视。这个节日,早在数千年前就有了雏形,而随着时间的推移,这些传统逐渐与现代生活相融合,形成了独特的庆祝方式。

农历新年的起源:农耕与天文的结合

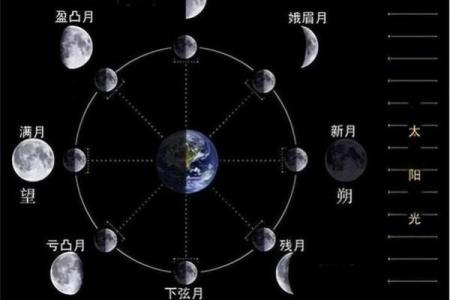

农历新年的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。当时,人们的生产生活都与农业息息相关,每年的农事活动决定了人们的生计与生活节奏。农历新年一般是在冬季的最后一月举行,标志着农历年的结束与新一年的开始。这个节日最初是为祈求来年五谷丰登而设立的,它与天文现象密切相关,尤其是与二十四节气、冬至和春分等天文节令有着密切的联系。农历新年作为一年的轮回之始,寄托着人们对新一季农耕的希望。

古代人根据天象与季节变化制定了农业生产的周期,农历新年通常在“腊月”时分庆祝,这时候正是冬季的严寒时节,预示着寒冬的结束和春天的到来。这一时节,农民们会举行祈年祭、祭祖等活动,以求来年丰收。这一传统延续至今,虽然人们的生活方式发生了巨大变化,但春节作为文化符号,依旧牢牢根植在每个中国人的心中。

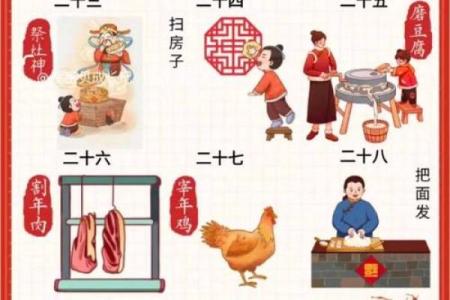

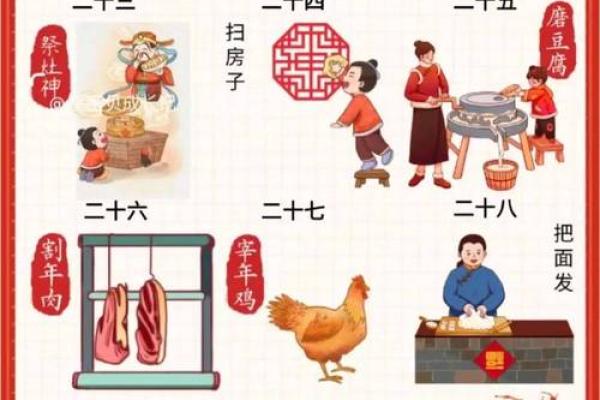

传统习俗:饮食与活动的传承

农历新年最具代表性的传统习俗包括饮食和节庆活动。年夜饭作为春节的重头戏,承载着家庭团圆与吉祥的象征。每年的除夕之夜,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,菜肴中通常包括鱼、饺子、年糕等传统美食。鱼在汉语中与“余”同音,寓意着年年有余;而饺子形似元宝,象征着财富和好运。年糕则代表着“年年高升”,寓意着事业和生活的步步高升。

除此之外,春节期间的传统活动也是春节文化的重要组成部分。舞龙舞狮、放烟花、贴春联、给压岁钱等习俗,在全国各地都有着不同的表现形式。这些活动不仅增添了节日的气氛,也象征着驱邪避灾,祈求新的一年平安吉祥。

历史案例:古人如何庆祝春节

历史上,关于农历新年的庆祝方式有许多记载,最著名的可能是《左传》中的记载。据《左传》记载,春秋时期的诸侯国就已开始举行春节活动。那时,春节更多是与祭祀和祈年有关,祭祀的对象包括天神、地祇以及祖先。通过祭祀仪式,人们希望得到神明的保佑,以确保来年的风调雨顺、五谷丰登。

另一个历史上的春节案例则可以追溯到唐代。《大元大一统志》中记载了唐代春节的庆祝方式。在唐代,春节期间的庆祝活动更加丰富,除了祭祀活动,宫廷和民间都会举行盛大的宴会和娱乐活动。宫廷里会举行舞蹈、歌唱等娱乐活动,而民间则会举行游艺、庙会等,整个节日氛围热烈而喜庆,体现了唐代盛世文化的繁荣。

从传统到现代的创新

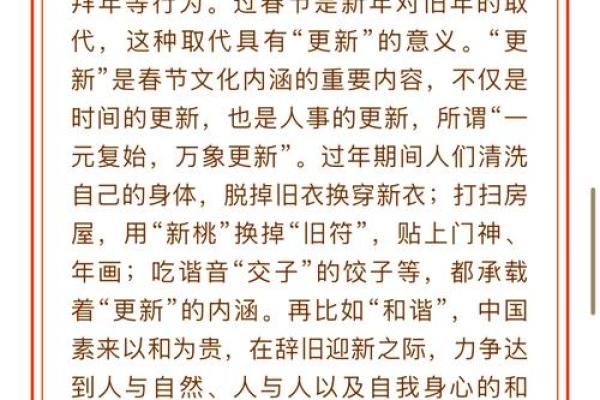

在现代,农历新年的庆祝活动虽然在形式上发生了变化,但其核心价值并未改变。随着社会的发展,很多传统习俗经历了创新与转变,适应了现代人的生活节奏与需求。尤其是在都市化的今天,许多原本局限于乡村的传统习俗已通过科技手段传播到城市甚至海外。

例如,近年来,春节期间的“互联网春晚”和“云拜年”成为了新的趋势。许多人选择通过视频通话与家人团聚,分享节日的喜悦,而传统的家庭聚会也因而变得更加便利和灵活。此外,随着人们生活水平的提高,年夜饭也不再局限于传统的家常菜,许多家庭选择外出就餐,或者通过外卖平台享受各种美食。

无论形式如何变化,春节的核心——团圆与祈福,始终未变。它不仅是一个节日,更是一个文化的传承和家族情感的寄托。通过这种代代相传的习俗,农历新年不仅在传统中焕发出新的生命力,也在现代社会中继续扮演着重要的角色。

起名大全

最近更新

- 手指五行图破解术:揭秘你的性格秘密,反而让你更强大

- 小陶命理深度分析:命运密码如何影响你的成功与失败

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是好日子吗? 乔迁入住合不合适?

- 农历新年:传统习俗与现代生活的融合

- 2025年12月12日这日子开业旺不旺? 今天开张是好日子吗?

- 2025年12月31日(农历冬月十二)这日子提车旺不旺? 提车买车是好日子吗?

- 2025年12月20日(农历冬月初一)这日子领证旺不旺? 领证合适吗?

- 如何通过生辰八字破解命运密码,发现暗藏玄机

- 2025年12月11日是否是开业吉日 今日店铺开张好吗

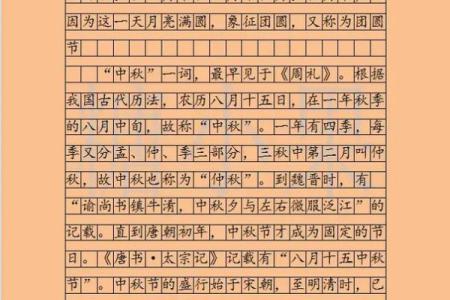

- 中秋节与天文历法的千年传承

- 五行格局揭秘:属土之人性格解析,如何改变命运走向?

- 2025年12月19日是否宜领证? 今日登记结婚吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气