侗族腊月节的养生秘方与食俗

侗族腊月节作为侗族传统的重要节日之一,不仅仅是欢庆丰收的时刻,更蕴含着丰富的养生秘方与食俗。每年的腊月节,侗族人民会通过一系列饮食和活动来调养身体,保健祛寒,增强抵抗力,这些习俗承载着他们对自然与生命的深刻理解。

农耕文化与腊月节的起源

侗族的腊月节起源于农耕文化。根据历史记载,侗族人民长期与自然环境紧密相依,冬季是农事休整的时刻,也是储备能量、调整身体的关键时期。腊月节的举办,标志着侗族人民对自然规律的适应和对健康的重视。冬季寒冷,气候干燥,侗族人根据这一特点,通过食物调理和生活习惯的调整,来帮助身体保持健康、抵御寒冷。

侗族的腊月节不仅是为了庆祝农耕丰收,更蕴含着人们对天文变化的感知。侗族人观察到太阳进入冬至后,白昼最短,寒冷也最为严重,因此他们在此时特别注重加强营养与保健。农耕的周期与自然天文的变化密切相关,腊月节正是在这种周期性循环的基础上发展出来的文化传统。

传统饮食与腊月节的养生秘方

侗族腊月节的饮食以温补、滋养为主,食物通常富含高能量、具有养生功效。最具代表性的食物是“腊肉”与“腊粽”。腊肉是用新鲜的猪肉腌制后风干,具有浓郁的香气与滋补作用,通常在腊月节期间食用,既可增强体力,又有助于抵抗寒冷。此外,腊粽也是节日餐桌上不可缺少的美食,粽子内含有糯米、猪肉、黄豆等营养丰富的食材,能够为身体提供足够的热量和能量。

根据《本草纲目》的记载,腊肉具有温中补虚、健脾益气的功效,适合寒冷季节食用。而腊粽的糯米则有助于增强脾胃功能,补充身体所需的养分,提升抵抗力。因此,腊月节期间的这些传统食物,正好契合了冬季寒冷、人体需要温补的生理需求。

古代侗族的“冬至养生”

在古代,侗族人民就非常重视冬季的养生保健。以冬至为例,侗族人认为此时是“阳气初生”的时候,应该通过调养身体来促进气血流通,增强身体免疫力。历史上,腊月节的食物搭配不仅讲究口味,更强调养生功效。侗族人在冬至前后开始食用腊肉、腊鱼和腊粽等食物,这些食物的高蛋白、高脂肪特性使得身体能够在寒冷中保持温暖,增强体力。

在《黄帝内经》中也有提到,“冬季养藏”,即冬季应注重藏养,避免过度消耗体力。因此,侗族的腊月节饮食中,不仅有养生的原则,更有深厚的文化背景。

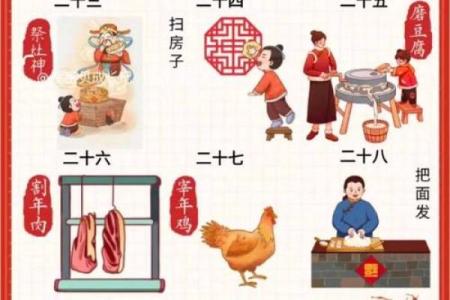

侗族“寒冬腊肉”与民间养生习俗

另一则历史案例源于侗族的寒冬腊肉制作传统。早在数百年前,侗族人便有在腊月节期间制作腊肉的习惯。腊肉的制作过程包括先将猪肉切成大块,用盐、酱油等调味料腌制,再经过长时间的风干。腊肉不仅是侗族人食用的重要肉类,也是馈赠亲朋的佳品。

腊肉的食用不仅满足了冬季对热量的需求,还有助于抗寒保暖。民间传说中,侗族人常以腊肉煮汤,与根菜一同炖煮,味美且具有滋补作用。现代科学研究也证明,腊肉中的蛋白质和脂肪有助于增强体力,特别适合冬季食用。

侗族腊月节与当代养生

在现代,侗族的腊月节传统逐渐融入了人们的日常生活中。许多侗族家庭仍保持着制作腊肉、腊粽等食物的传统,并通过这些食物传承养生理念。现代的侗族人不仅关注食物的营养搭配,还将养生与现代健康理念结合起来。例如,现在有些侗族人在制作腊肉时会选择更健康的烹饪方式,减少油脂的使用,或者在腊粽中加入更多的素食食材,增加其健康价值。

此外,现代科技也让侗族人更加重视食物的科学性与合理搭配。在腊月节期间,很多侗族家庭会请中医或营养师为他们提供养生建议,确保节日期间的饮食既能保持传统,又能符合现代健康标准。这种结合传统与现代的养生方式,使得侗族腊月节的饮食文化得以代代相传,焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气