回族节日如何影响日常生活与社会风貌

回族是中国的一个重要民族,拥有独特的节日文化。这些节日不仅仅是宗教和民族的象征,它们也深深地影响了回族的日常生活和社会风貌。通过回族的节日,我们可以窥见他们的历史、传统以及文化的延续。以下从回族节日的起源、传统习俗以及现代传承三个方面探讨这一影响。

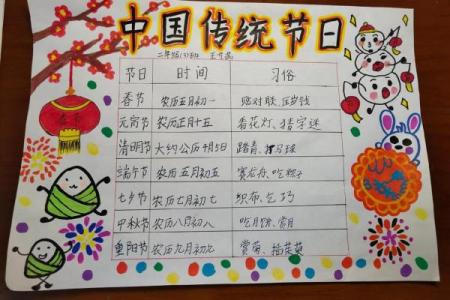

节日的起源与农耕文化

回族的传统节日往往与农耕文明和天文现象有着紧密的联系。许多节日的时间和形式都与自然的周期变化相结合,反映了古代农耕社会的生产生活规律。例如,回族的传统节日“开斋节”便与天文和农耕有关。回族信奉伊斯兰教,斋月是穆斯林的重大宗教活动之一,斋月结束后的“开斋节”标志着一个月的禁食结束。这一天的庆祝活动,不仅是宗教仪式的表达,还体现了古人对于天文和季节变迁的敏感。传统上,回族地区的农民会根据开斋节的日期安排农业生产,尤其是在农作物的播种和收获时节。

传统习俗:饮食与活动的变化

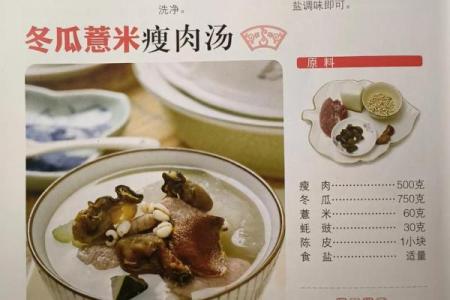

回族的节日习俗中,饮食和活动占据了重要地位。“开斋节”和“古尔邦节”是回族最为盛大的节日之一。每逢这些节日,回族家庭都会准备丰富的传统美食,最具代表性的便是羊肉、牛肉以及各种特色小吃。例如,开斋节期间,回族家庭会煮羊肉、烤羊肉,并且做些甜点和糕点,邀请亲朋好友一起分享,增进亲情和邻里关系。这种聚餐活动在日常生活中并不常见,因此节日的饮食习俗能够显著增进家庭和社区的凝聚力。

同时,节日的活动也充满了浓厚的宗教氛围和文化特色。在开斋节和古尔邦节期间,回族社区往往会举行大型的祈福活动,人们穿上传统的服饰,前往清真寺祈祷,祈求平安和幸福。除了宗教活动,回族的节日活动还包括民间舞蹈、歌唱等文化表现形式,这些活动为社区注入了活力,也使得回族的节日成为了与社会互动、文化传承的重要平台。

历史案例:元朝与清朝时期的节日文化

元朝时期,回族人通过与中原汉族文化的接触,将自己的节日习俗与当地的风俗习惯相融合,形成了独特的节日风貌。元代的回族群体在农历新年期间举行的大型集会,至今仍为回族文化传承的重要一环。这些节日不仅仅是宗教的庆祝,也是回族社会互动的场所,展示了回族在多民族社会中的文化适应与融合。

清朝时期,回族的节日文化进一步得到了制度化,回族的传统节日得到了朝廷的认可和保护,特别是“开斋节”和“古尔邦节”被视为重要的民俗节日。清朝政府通过礼制的规定,确保回族节日的庆祝活动得到尊重,回族人民能够在国家的大框架下保持自己的传统。清朝时期的回族节日活动,不仅反映了回族的民族性,还影响了当时社会的风貌,使得回族群体在国家层面上保持着独立而鲜明的文化特色。

节日习俗的当代意义

随着社会的发展,回族节日的传统习俗也在不断演变,但其根本的宗教与文化内涵始终得以传承。在现代,回族节日不仅仅是一个宗教仪式,更成为了回族社区凝聚力量的重要载体。如今,回族的节日庆祝活动仍然受到热烈欢迎,尤其是在城市化进程中,节日的庆祝不再局限于乡村或传统的回族聚集区,许多大城市的回族社区也会在节日期间举办各种集会、展览和文化活动,以保持和传承自己的文化。

在现代社会,回族节日的饮食文化和民间活动得到了更多人的认同与欣赏。无论是节日的聚餐、亲友间的互相探访,还是传统舞蹈和音乐的展示,都成为了促进社会交流、增加文化认同感的重要途径。这些活动不仅使回族成员感受到传统节日的文化意义,也使更多人了解和尊重回族的文化特色,促进了社会的多元化与和谐发展。

回族节日通过其独特的传统习俗和深厚的文化底蕴,深刻影响了回族的日常生活和社会风貌。它不仅仅是民族宗教的展示,更是文化传承与社会交往的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 2025年12月31日领证有问题吗? 今日登记领证好吗

- 出生八字真相:如何打破命运的束缚?

- 你不知道的玄真阴阳命理:命运密码背后的暗藏玄机

- 2026年01月19日结婚有问题吗? 今日办婚礼适合吗?

- 2025年12月21日(农历冬月初二)开业行吗? 今日营业好吗

- 解锁命运密码:吴怀云命理揭示你可能忽视的命运玄机

- 姓狄有什么独具匠心的男孩名字?求取名灵感

- 2026年01月06日(农历冬月十八)动土合适吗 今天动土怎么样?

- 美字五行属什么?女孩取带美字的名字优势分析

- 回族节日如何影响日常生活与社会风貌

- 2026年01月23日搬家合适吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 2025年12月29日(农历冬月初十)是否为安门好日子? 今日装大门算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气