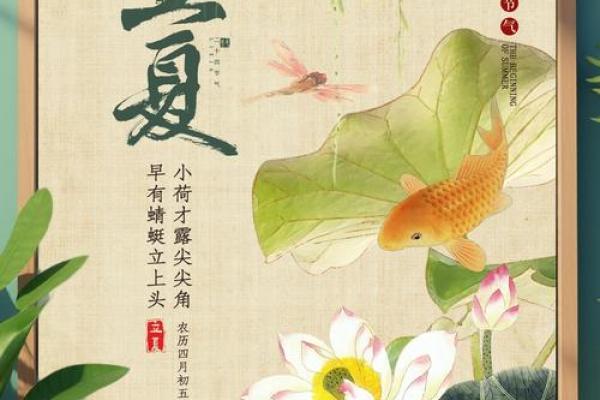

立夏节气:天文变化与传统习俗的完美结合

立夏是二十四节气中的第七个节气,它标志着夏季的开始,意味着气温逐渐升高,阳光更加炽热。自古以来,立夏不仅在天文上具有重要意义,还与农耕社会的生活息息相关。它不仅是季节交替的标志,更是一个蕴含着丰富传统习俗的节日。

天文变化与农耕的紧密联系

从天文角度来看,立夏通常发生在每年的5月5日或6日,太阳到达黄经45度时,这时白昼时间变长,气温上升,万物生长繁茂。古人通过观察天象变化,发现此时自然界的变化最为明显,便将其作为农耕的重要节点。立夏是春季和夏季的交替,气候的变化决定了作物的生长进程。在古代,农业社会尤为重视立夏节气的到来,因为它意味着农田的管理进入了新的阶段,农民必须根据这一节气调整耕作方式。

立夏的到来,标志着农田工作重点的转移。从播种到苗期管理,农民需要开始注意防治病虫害,适时灌溉,确保作物健康生长。正是由于这种天文变化与农耕生活的密切关系,立夏成为了重要的农事节点。

传统习俗:饮食与活动

立夏不仅是天文现象的体现,也是传统习俗的载体。在古代,立夏常常伴随着丰盛的饮食和丰富的民俗活动,尤其是在饮食上,立夏有着诸多习惯,表达对自然变化的适应和对身体健康的关注。

饮食习俗

立夏时节,天气逐渐变热,人们的饮食习惯也发生了变化。为了适应炎热的天气,古人常常选择一些具有清热解暑功能的食物。常见的立夏食品包括“立夏蛋”和“立夏饭”。“立夏蛋”象征着吉祥和丰收,人们在节气这一天煮蛋食用,寓意身体健康、事业顺利。而“立夏饭”则多为以米饭为主,配以各类新鲜蔬菜,具有清淡爽口、消暑解热的功效。

此外,还有许多地方有“吃面”的传统,特别是在北方,立夏时吃“立夏面”,象征着一年的顺利。面条细长,寓意着生活长长久久,事业步步高升。

活动习俗

在传统节日中,立夏也有着丰富的活动。如“称人”,这是一种立夏时节特有的民俗活动。在这一天,大家会互相称体重,寓意“称得住好运,身体强健”。此时,人们认为称得重即是福,预示着新的一年健康、富贵。

历史上,立夏节气的习俗多伴随着诗歌和文人雅集。唐代诗人王维在《田园乐》中写到“夏日炎炎,草木葱葱”,正是描绘了立夏节气时的自然景象,而这份对自然的敬畏和对丰收的期盼贯穿了整个节令。

历史案例:宋代与清代的传承

立夏节气在中国古代历史上有着悠久的传承。在宋代,立夏不仅是农耕时节的一个重要节点,同时也是宫廷中举办庆祝活动的时刻。宋代的宫廷常在立夏时节举行宴会,赏赐官员和百姓,鼓励他们在新的季节中努力工作,表达对国家富强、百姓安康的祝愿。

清代时期,立夏的传统习俗得到了更广泛的传承,民间的庆祝活动更为盛大。在民间,除了吃“立夏饭”和“立夏蛋”,人们还会进行一些象征吉祥的活动,例如舞龙舞狮,祈求五谷丰登,风调雨顺。清代的宫廷也非常注重立夏节气,常常举行大规模的祭天和祈雨仪式,表现对天命的敬畏和对自然恩赐的感激。

文化的延续与创新

在现代,立夏节气的传统习俗仍然得到了许多地方的传承和创新。尤其是在城市中,虽然人们的生活方式和农业关系疏远,但立夏的饮食习惯和传统活动仍然保留着浓厚的地方特色。例如,许多地方会举行立夏的庙会,组织民众进行歌舞表演,或者通过举办亲子活动来传承这一传统。尤其是在餐桌上,立夏蛋和立夏饭依旧是节日的重要组成部分,成为了家庭团聚的重要象征。

立夏节气,作为农耕文化与天文现象的结合,不仅反映了古人的智慧,也在现代社会中得到了生动的传承与发展。这一节气无论在历史还是当下,都是与人们日常生活紧密相连的重要节点。

起名大全

最近更新

- 2026年02月20日装修日子合黄道没? 装潢适合吗?

- 2026年01月20日领证日子合黄道没? 今日领证结婚好吗

- 2026年02月19日这日子装修算黄道吉日不? 装修动工吉日宜忌

- 五行性格解析:颠覆传统,发现真实的自己

- 2026年02月18日装修算不算好日子? 装修合不合适?

- 宋字男孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 姓唐有什么烂漫天真的女孩名字?取名攻略来了

- 解析商字五行:男孩取名如何利用属性提升运势

- 毛五行性格解析:揭秘你的五行特质与天赋潜能

- 2026年01月27日(农历腊月初九)订婚是良辰吉时吗? 定亲算不算好日子?

- 2026年03月17日(农历正月廿九)乔迁合不合适? 今日入宅行吗?

- 姓谈雍容华贵的男孩名字,如何取才显涵养?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气