中秋节习俗中的家国情怀与文化传承

中秋节是中国传统节日之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。这个节日不仅是人们庆祝丰收和团聚的时刻,也承载着深厚的家国情怀和文化传承。从古代农耕文明到天文观测的结合,中秋节的起源和演变深刻影响了中国的社会生活和文化观念,尤其是在家国情怀和文化传承的方面,体现了中华民族的坚韧与智慧。

起源与文化内涵

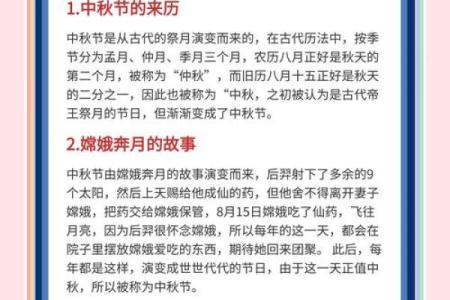

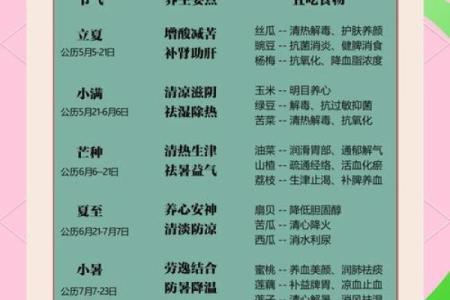

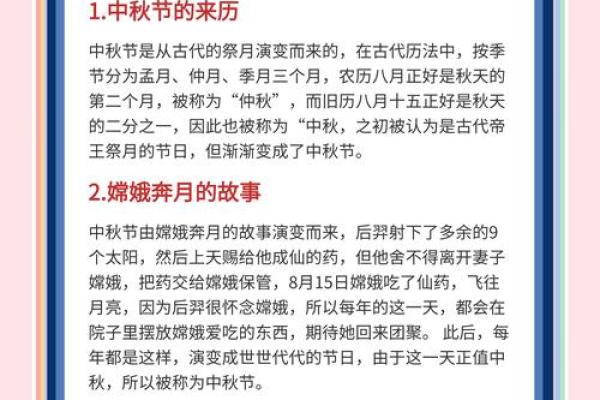

中秋节的起源可以追溯到古代的农耕文化。在农业社会,月亮的盈亏和季节的变化紧密相连,月亮被视为丰收的象征。中国古代人民根据月亮的变化来安排播种与收获的时间。特别是每年秋季的中秋之夜,月亮最圆、最亮,这象征着一年的丰收和团圆。因此,古人通过祭月来祈求丰收,确保农业生产顺利。这个传统逐渐演变为今天的中秋节,成为了家人团聚、庆祝丰收的重要时刻。

天文学也是中秋节文化的重要组成部分。古代中国人民对天文现象的观察和记录极为重视。月亮的圆缺变化,不仅帮助农民确定节令,也与人们的生活息息相关。在《周易》一书中,月亮被视为天地之间的重要象征之一,其阴阳变化寓意着人生的起伏与变迁。这种天人合一的思想在中秋节的传统习俗中得到了生动体现,月亮不仅是自然现象的象征,也承载着中华文化中天道与人道的和谐关系。

传统习俗与家国情怀

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是月饼和赏月。月饼的圆形象征着团圆和完整,寓意着人们对家人、对故土的思念与祝福。自唐代以来,月饼逐渐成为中秋节的象征之一。尤其是在宋代,月饼与团圆的象征意义更加深入人心。月饼的内馅种类繁多,寓意着不同的祝愿与美好,作为节日食品,它不仅仅是人们餐桌上的美味,更承载着对亲情、友情以及祖国的深厚情感。

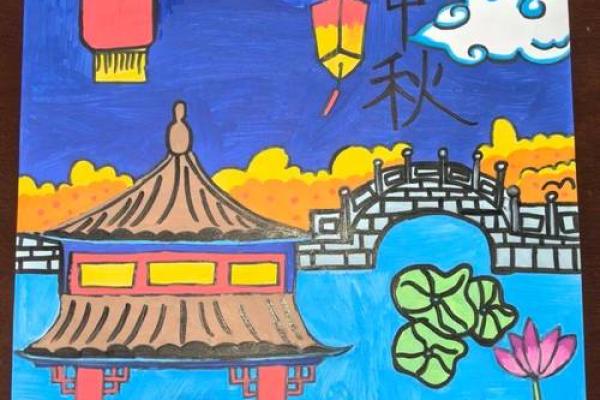

此外,中秋节的传统活动还包括赏月、放灯笼等。这些活动让人们在团聚的时刻,感受到一种心灵的共鸣。赏月时,人们常常吟咏诗词,怀念故乡,寄托对亲人和家国的思念。在《静夜思》这首诗中,李白通过对明月的描绘,表达了他对家乡的深切思念。这种情感也通过现代的中秋节庆祝活动得以延续。

唐代的中秋节

唐代是中秋节文化的重要发展时期。唐朝的文人如杜甫、李白等,通过诗歌表达了对中秋月亮的热爱和对家国的情怀。特别是在李白的诗歌《静夜思》中,他通过月光的映照,展现了对故乡的思念,诗句“举头望明月,低头思故乡”广为流传,成为中秋节精神的代表之一。在唐代,中秋节不仅是祭月的时刻,也成为了文人借月抒怀、寄托情感的特殊时机。

宋代的团圆月饼

宋代是月饼文化的高峰期。在这一时期,月饼不仅仅是一种食品,更成为了传递情感和文化的重要载体。据史料记载,宋代的月饼内馅丰富,精美的包装和口味也展示了当时人们对团圆和美好生活的追求。在这个时期,月饼逐渐演变成了中秋节的标志性食品,成为家人团聚的象征。而月饼的背后,体现了对家国的深切关注和文化认同,成为中华文化传承的重要组成部分。

月饼的创新与变迁

到了现代,中秋节的传统习俗虽然保持着一定的传承,但也发生了许多变化。现代社会中,人们不仅注重中秋节的传统习俗,也开始关注节日的创新与发展。如今,月饼的种类已经不再局限于传统的口味,许多新型月饼如冰皮月饼、巧克力月饼等层出不穷,吸引了不同年龄段的人们。同时,现代的中秋节也更加注重家庭与社会的和谐,越来越多的家庭通过聚会、旅行等方式庆祝这个传统节日。

虽然现代社会节奏快速,但家国情怀和文化传承依然是中秋节不可或缺的精神内核。每年的这个时刻,无论人们身处何地,都能感受到中秋节所带来的温暖与凝聚力,传递着对家人的思念与对祖国的热爱。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气