重阳节如何融入现代生活与应用

重阳节,又叫“敬老节”,自古便有着深厚的文化底蕴。这一传统节日,源远流长,至今仍在现代社会中扮演着重要角色。随着社会的发展,重阳节不仅保持了传统的精神文化,也逐渐与现代生活紧密结合。

起源:农耕与天文的交汇

重阳节的起源可以追溯到农耕文明和天文观测的结合。根据《月令七十二候集解》,重阳节设定在农历九月初九,正是秋季的深秋时节,象征着收获的季节。古代中国的农耕文化与天文观测密切相关,九月初九的数字“九”寓意着阳气的极致,属于阳数,因此也叫“重阳”。这一日,阳气最旺盛,阴气则相对较弱,古人认为这是一个适合进行驱邪、保健的时机。

在古代,九月初九正是秋收后的间歇期,人们会放松劳作,进行祭祀和祈福活动,表达对大自然和先祖的敬畏和感恩。这个节日也因此成为了人们感恩和敬老的时刻,重阳节逐渐演变成尊重老人、弘扬孝道的象征。

传统习俗:饮食与活动的文化延续

每年重阳节,传统的饮食习俗与活动都有着浓厚的文化色彩。最具代表性的饮食习惯是食用“重阳糕”,它通常是以糯米、红枣、桂花等食材为主,寓意着对长寿的祝愿。古人认为,吃这道糕点可以帮助驱除晦气,增进身体健康。此外,菊花酒也是重阳节的传统饮品之一。菊花被视为长寿和清高的象征,饮用菊花酒不仅能养生,还能提神醒脑。

重阳节的活动则包含了登高、赏菊等传统项目。登高被认为是一种驱邪避灾的方式。古人相信,高处能避开邪气,因此重阳节登高成了一项必不可少的活动。赏菊则与“菊花”的象征意义密切相关。菊花代表着坚韧、不屈和长寿,在重阳节期间,欣赏菊花的盛开也是对生命美好祝愿的体现。

屈原与重阳节

屈原是中国历史上一位著名的诗人,他的生活与重阳节的精神有着紧密联系。屈原生前曾深受朝廷的排挤与不公,最终投江自尽。人们为了纪念他,尤其在重阳节这一天,会举行祭拜活动。屈原不仅是对国家忠诚的象征,也代表了坚持与毅力,这与重阳节的“敬老”和“长寿”思想相呼应,体现了在艰难环境中对生命的尊重和对先人的怀念。

晋朝的“重阳登高”习俗

晋朝时期,重阳节的登高习俗逐渐得到广泛推行。晋代的文人如陶渊明等人,都会在这一天登高远望,追思历史,缅怀先祖。这一活动不仅限于贵族与文人阶层,普通百姓也参与其中。登高活动的意义不单是为了避邪,更是对祖先的敬仰与自我反思的过程。从这个历史习俗来看,重阳节不仅关乎老年人,还具有深刻的文化内涵,涉及到个人与历史、家庭与社会的深刻联系。

科技与创新的融合

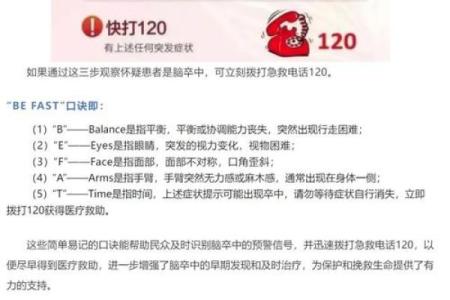

进入现代,重阳节的传统文化得到了新的诠释与传承。在科技发达的今天,重阳节不仅仅是人们休闲娱乐的时刻,也成为了弘扬孝道和家庭团聚的契机。例如,随着网络的普及,许多家庭通过视频通话等现代技术手段,跨越地域的限制,让身处不同地方的家庭成员在这一天一起“云端”庆祝。通过这种方式,重阳节传递了更多的关爱与温情,尤其是在敬老方面,许多年轻人会借此机会给老人送上祝福与关怀。

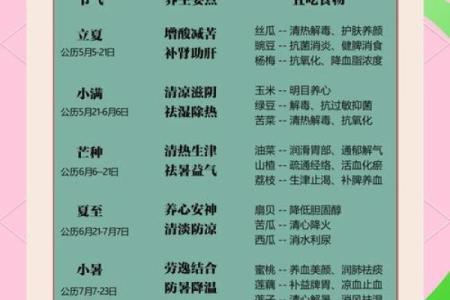

此外,现代社会中,健康养生已成为越来越多人的生活方式。随着人们对传统文化的重新关注,重阳节作为“养生节”也被赋予了新的含义。各地医院和养生机构会在重阳节期间推出各种健康讲座、体检活动,帮助人们了解如何通过饮食、运动等方式保持健康,从而将重阳节的精神融入到现代人的生活中。

从古至今,重阳节在不断变化和发展。它承载着历史的厚重,也与现代社会的需求紧密相连。在今天的重阳节中,我们不仅传承着传统习俗,更注重如何与时俱进,使这一节日更加富有生命力。

起名大全

最近更新

- 2026年01月20日这日子安门旺不旺? 今日安装大门有问题吗?

- 女孩取名选柔字好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 揭开命运密码,如何从八字中发现你人生的关键转折点

- 想给窦姓宝宝起含义隽永的名字,女孩名字怎么选?

- 男孩名字带修字:搭配偏旁部首的吉祥寓意指南

- 2026年02月15日是否为装修黄道吉日 装修合不合适?

- 2026年03月13日(农历正月廿五)乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅能行吗

- 2026年01月19日(农历腊月初一)安门日子合黄道没? 今日安装入户门有没有问题?

- 冯姓取有诗意的名字,女孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 女孩用熔字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 殊五行格局揭秘:性格解析中的五大元素奥秘

- 秉字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气