按节令养生:适应季节变化的健康法则

节令养生是根据季节变化调整饮食、作息和生活方式的一种传统健康法则。随着自然界气候的变迁,人们的身体也在不断适应环境的变化,如何顺应这些变化,保持身体的健康,成为了千百年来人们不断探索的重要课题。节令养生不仅来源于农耕文明的智慧,也深受天文和自然规律的启发,几千年来,传承和演变成了丰富的养生文化,影响至今。

农耕文明与节令养生的渊源

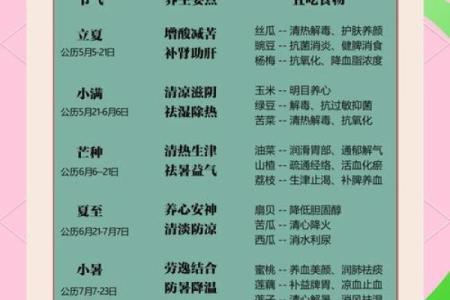

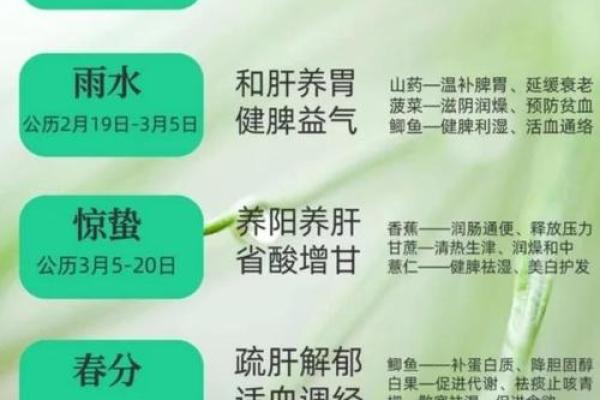

节令养生的思想深植于中国农耕文明之中。在古代,农耕社会与自然周期息息相关,人们通过观察天文现象和自然变化,逐渐总结出一套顺应季节变化的生活规律。二十四节气作为农耕文化的重要组成部分,它不仅指导农业生产,更对民众的日常生活起到了重要影响。例如,春天是万物复苏的时节,气候温暖,人体阳气上升,适宜进行锻炼和养生,尤其是饮食上要以清淡、温润为主。与之相对应的夏季,天气炎热,人体容易出现虚脱和中暑,饮食则应以清凉、解暑为主,尽量避免辛辣油腻食物。这种与季节相适应的健康法则,几乎渗透到每一个细节中,无论是衣食住行,还是健康管理,都离不开节令的指引。

传统习俗中的养生智慧

在中国传统文化中,饮食和活动有着深刻的节令属性。例如,冬季寒冷,人体阳气收敛,因此需注重保暖和滋补。传统习惯中,冬季常食用羊肉、牛肉等温补食物,以增加身体的热量和抵抗力,而此时避免过于生冷的食物。春季则主张清新解毒,常吃绿叶蔬菜,喝一些清汤,以帮助身体清理冬季积聚的湿气和毒素。

除了饮食,节令活动也有着独特的安排。春季适宜晨跑、踏青,夏季则适宜游泳、打球等户外运动,以增强体质并调节内外环境的适应性。秋冬季节则多以静态的修养活动为主,如太极、瑜伽等,注重恢复体力和调节身心。无论是饮食还是活动,传统习俗中的节令养生法则都表现了顺应自然规律的智慧。

黄帝内经的养生思想

《黄帝内经》作为中医学的重要经典之一,其中蕴含了大量关于节令养生的内容。该书指出,“春夏养阳,秋冬养阴”,这句话强调了根据季节变化调节身体机能的重要性。春天阳气上升,宜起居有常,饮食以温和为主,锻炼宜适度;夏季阳气旺盛,人体要避免过度劳累,多休息,以保阳气;秋冬则要注重滋阴养肾,保持身体的内在温暖。通过对四季养生法则的总结,《黄帝内经》为古代医学提供了宝贵的理论基础,也为后世的养生文化提供了参照。

唐代养生文化的繁荣

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,养生思想在这一时期得到了极大的发展。唐代的养生文化强调适应四季变化,尤其注重饮食与季节相结合。唐代医学家孙思邈在《千金方》中提到,春天应适量食用新鲜蔬菜,以清肝解毒;夏天要注重食物的清凉消暑;秋冬则要以滋补为主,增加食物的热量和营养。此外,唐代还提倡通过调节作息、饮食和锻炼来实现“天人合一”,这种思想在当时的贵族和士人阶层中得到了广泛传播,并影响了后来的养生理论。

节令养生在当代的应用

在现代社会,虽然我们不再依赖传统的农耕方式,但节令养生的理念依旧影响着我们。随着生活节奏的加快,许多人忽视了季节变化对身体健康的影响,容易引发各种亚健康问题。因此,现代医学也开始关注节令养生的应用,许多健康专家提倡根据季节变化调整饮食结构和运动方式,保持身体的平衡。例如,在春季增加绿叶蔬菜的摄入量,在夏季注意防暑降温,在秋冬季节注重养阴润燥。通过这些方式,现代人能够在忙碌的生活中找到适合自己的养生之道。

节令养生不仅仅是对传统智慧的继承,更是与现代生活结合的智慧。在当今的快节奏社会中,我们依然可以从季节变化中汲取养生的灵感,保持身体健康,享受与自然和谐共生的生活方式。

起名大全

最近更新

- 2026年01月24日是否为订婚好日子? 定下婚约黄道吉日查询

- 2026年02月14日(农历腊月廿七)能否作为装修黄道吉日? 装潢房子合不合适?

- 开斋节的文化意义与全球影响

- 2026年03月12日能否作为乔迁黄道吉日? 乔迁入宅能算好日子吗

- 2026年01月04日开业符不符合黄道吉日 今日开张好吗

- 养生指南:春季节令节日的健康习俗与文化

- 农耕文化中的节令与生活智慧

- 2026年01月17日提车合良辰吗? 提车买车行吗?

- 2026年01月22日动土可不可以? 建筑房屋吉日宜忌

- 盲派命理高手揭露:八字改变命运的真正技巧

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)是否属于装修吉日? 今日装修新房行吗?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气