农耕节气:把握盛夏的丰收时机

随着夏季的来临,农田里的一切都在悄然变化,丰收的时机逐渐临近。传统农耕节气的节奏,不仅影响着农业生产,还影响着人们的生活与习俗。把握住这个时机,迎接丰收,不仅是农民的责任,也是社会共同的使命。

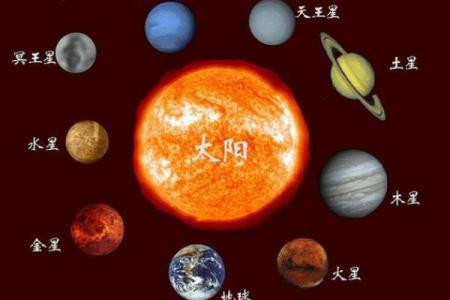

农耕节气与天文背景

农耕节气的起源可以追溯到中国古代的天文观测。中国古代的农耕文化深受天文现象的影响,农历的节气是依据太阳的运行规律而定。每年夏季的“芒种”和“夏至”两大节气,正是揭示农田最旺盛时段的标志。在这段时间,阳光充足,气温升高,万物生长旺盛。根据古代天文学的观点,太阳在夏至时到达北回归线,白昼最长,黑夜最短,象征着丰收季节的开始。正是这一时段,农田作物的生长进入最关键的阶段,很多作物的成熟期也在此时到来。

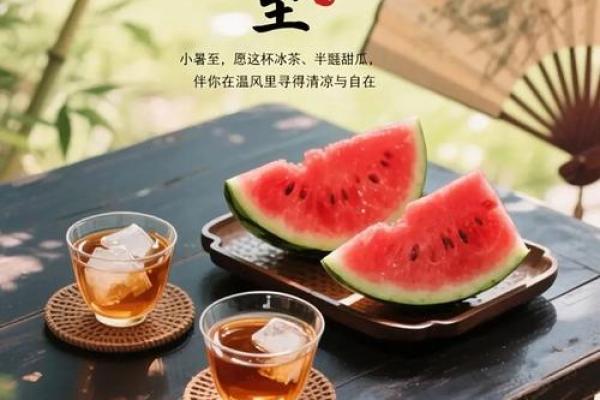

传统习俗与节令饮食

在中国古代,传统节气不仅仅是农业生产的指南,还融入到民众的日常生活中。夏至节气的到来,带来了丰富的饮食习俗。古人认为,夏季天气炎热,人体容易丧失精力,因此必须通过食疗来调理身体。此时的传统饮食,讲究清凉解暑、滋阴补气。像是“绿豆汤”、“菊花茶”等解暑饮品,常常出现在夏季的餐桌上。而在传统的农耕节气活动中,食物不仅满足了生理需求,也体现了人们与自然的和谐共生。

另外,夏至时期的“吃新”习惯也反映了农耕节气对日常生活的影响。在古代,夏至前后的麦子开始成熟,民间习惯食用新鲜的麦子做成的食物,象征着迎接丰收的季节。

东汉的农业与节气应用

东汉时期,农业发展有了长足的进步。东汉的农耕文化体现了节气的精细划分,并在此基础上开展生产活动。在这段时期,著名的《周髀算经》记载了与天文相关的农业应用。通过天文与气候的结合,东汉人能够精准地把握夏季的节令,合理安排农田作物的耕种与收割,特别是在麦子和稻米的种植中,节气的作用尤为显著。

在东汉时期,人们通过对“芒种”和“夏至”的观测,发现了气候与作物生长之间的关系。由此,夏季的农耕活动开始更加系统化,并且提前准备一些食物储备,以防止过热或干旱对庄稼造成影响。东汉的农耕哲学强调顺应自然与节气变化,展现了农业技术和天文知识的高度结合。

唐代的节令庆典

唐代是中国历史上农业、文化、科技等多方面取得显著成就的时期。在唐代,节气不仅仅影响农业生产,也成为了人们生活中重要的节令庆典。夏至时期,农民会进行祭祀活动,祈求丰收。此外,在这个节气,唐代的农民会举行盛大的“夏至节”,向天神祭祀,感谢大自然的恩赐,并祈求来年农业丰收。

唐代的文献中多次提到“夏至宴”,这是当地人民以丰收的农作物为基础,举行的庆祝活动。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》一诗中,提到过与夏季相关的节令变化,展现了古人如何利用节气安排农业生产及生活节奏。

农业科技的应用

进入现代,农耕节气的传统与农业生产逐步结合现代科技,形成了新的传承模式。尤其是在农业科技快速发展的今天,许多农民和农业专家通过精确的气象数据和科学种植方法,把握住夏季丰收的关键时机。通过卫星气象数据和土壤监测技术,现代农民能够精确判断不同作物的生长周期与气候条件,优化种植计划,减少损失。

如今的节令活动,也逐渐融合了现代的文化元素。随着人们对传统节气的重视,许多地区会举办以“夏至”为主题的农耕节庆活动,通过现代的方式传承古老的节气文化,让更多人了解农耕智慧与自然的联系。

无论是古代的天文知识,还是现代的科技应用,农耕节气始终与人们的生产生活息息相关。而在这背后,农耕文化始终提醒我们,要与自然和谐共处,把握时机,迎接丰收的美好时刻。

起名大全

最近更新

- 吴昕命理解读:如何打破命运束缚,改变人生轨迹

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)领证是黄道吉日不? 今天领证结婚行不行

- 2026年01月21日(农历腊月初三)动土日子有没有选对? 今天动土修造怎么样?

- 2026年01月16日(农历冬月廿八)提车有没有问题? 今天买新车合不合适?

- 2026年01月30日(农历腊月十二)是否是结婚吉日 办喜事行不行?

- 如何改变范玮琪的命运密码,打破不为人知的束缚

- 2026年03月11日算不算乔迁好日子? 今天入宅是好日子吗?

- 2026年01月29日结婚合不合适? 办喜事吉日指南

- 毛姓温润儒雅的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 2026年01月20日订婚避凶了没? 今日订婚算不算好日子?

- 农耕节气:把握盛夏的丰收时机

- 鲍姓取典雅灵秀的名字,女孩名字有哪些内涵丰富的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气