春节的文化意义:从传统到现代的变迁

春节,作为中国最重要的传统节日之一,承载了丰富的文化内涵与历史意义。从古至今,春节不仅是一个辞旧迎新的时刻,更是与天文、农耕文化息息相关的节令节日。随着时代的变迁,春节的庆祝方式与社会背景发生了显著变化,但其核心的文化意义依旧未变。

春节的起源:农耕与天文的结合

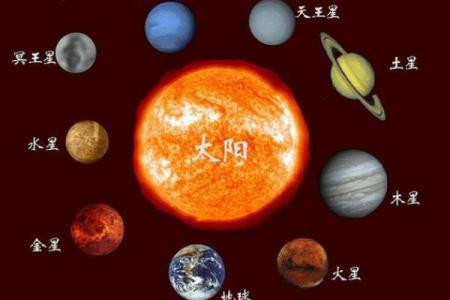

春节的起源可以追溯到远古的农耕文化与天文观测。作为一个农业社会的节日,春节的时间通常在农历正月初一,这一时点正是冬季农闲的时节,也象征着农田即将进入新一轮的耕作周期。传统上,春节的意义与“岁首”密切相关,农民通过祭祀天神、祭祖等仪式,祈求来年丰收。

此外,天文现象对春节的时间安排也有着重要影响。农历是基于月亮的周期制定的,而春节恰好落在了冬至后的第一个新月附近,古人认为这一天是天地万物重新开始的时刻。在《礼记》中提到,春节是“岁首”,意味着新的一年开始,是自然与人文的交汇点。

传统习俗:饮食与活动的文化体现

春节的传统习俗内容丰富多彩,深深根植于中国的农业文化和家族观念中。其中,饮食习惯和节庆活动尤为重要。每逢春节,家家户户都会准备丰盛的年夜饭。年夜饭不仅是对过去一年的总结与感恩,也是家人团聚的象征。传统的年夜饭菜肴如饺子、鱼、年糕等,都有着吉祥的寓意,如“饺子”象征着财富的到来,“年糕”寓意着步步高升,而“鱼”代表着年年有余。

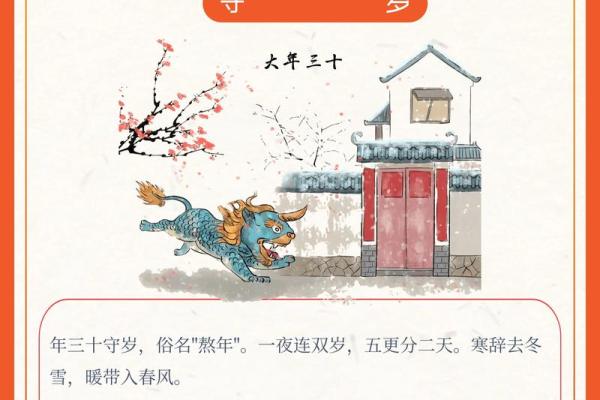

此外,春节期间的活动如贴春联、放鞭炮、舞龙舞狮等,体现了传统文化的独特魅力。春联作为一种文化符号,承载了人们对美好生活的向往与祝愿,古代的诗文往往通过春联形式传承下来。而鞭炮的响声,不仅驱赶了邪灵,也象征着驱逐一切不顺,迎接新的一年。

唐代的春节庆祝

在唐代,春节的庆祝方式已有较为完整的形式。当时的皇帝会举行盛大的“天子拜天祈年”仪式,百官则通过宴会、舞蹈等形式来庆祝这个节日。唐代人还习惯于互送“新岁礼”,在节前的日子里,人们忙碌着为亲朋好友准备年货,送上祝福。此时的春节,虽然尚未有现代的放假制度,但依然充满了团聚与庆祝的气氛。

《大元大一统志》中对唐代春节的描述,体现了节日中的祭祀、宴会与民俗活动等多个层面,反映了那个时期春节在社会中的重要性。

明清时期的春节盛况

明清时期的春节庆祝活动更加隆重,尤其是京城一带,每年的春节庆典都充满了各式各样的盛会和仪式。比如,宫廷中的“迎春”仪式、民间的“舞龙舞狮”、以及市场上的年货集市,都成为当时春节的亮丽风景线。

《明史》记载了当时的春节庆祝活动,其中有关于宫廷内外的娱乐、祭祀以及民众的盛大集会。这一时期的春节,不仅是政治与宗教仪式的结合,也是全民共同庆祝的重要时刻,体现了阶层之间的分野与社会凝聚力。

节日的变革与新风貌

进入现代,春节经历了许多变革,尤其是与城市化进程及现代科技的发展密切相关。现代社会虽然不再像过去那样依赖农耕,但春节依旧是家人团聚的象征。随着中国经济的飞速发展,春节的庆祝方式也发生了巨大的变化。许多人选择通过旅游或出国度假来庆祝这个节日,社交平台的普及也使得人们通过视频、短讯等方式分享节日的喜悦。

然而,无论形式如何变化,春节的核心价值——团圆、感恩、祝福等——始终没有改变。在许多现代家庭中,即使不再进行传统的祭祀活动,吃年夜饭、包饺子、发红包等传统习俗依然在延续。

春节,这一千年传承下来的节日,虽然经历了时间的洗礼与变革,但其深厚的文化底蕴始终未曾改变,依旧是中国人心中最为重要的节庆之一。

起名大全

最近更新

- 鲍姓取典雅灵秀的名字,女孩名字有哪些内涵丰富的?

- 金姓甜美可爱的女宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月10日乔迁是黄道吉日不? 今天入宅怎么样?

- 习俗传承:寒露节气传统习俗,如何吃才养生

- 如何改变五行格局,让你的性格助力职场成功?

- 2026年01月19日(农历腊月初一)订婚是否是黄道吉日 今日订婚有没有问题?

- 麻姓取天真烂漫的男宝宝名字,这些名字超有内涵

- 2026年01月01日(农历冬月十三)开业是好日子吗? 今日开张能算好日子吗

- 2026年01月28日结婚合适吗 今日办喜事好吗

- 春节的文化意义:从传统到现代的变迁

- 2025年12月31日(农历冬月十二)开业能算好日子吗? 开市做生意有问题吗?

- 身高背后的暗藏玄机:命理中你无法忽视的命运线索

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气