习俗传承:寒露节气传统习俗,如何吃才养生

寒露节气,位于每年的10月8日到10月23日之间,是秋季的第五个节气。寒露的到来,意味着气温逐渐下降,白天气温较低,早晚气温明显变凉。此时,露水增多,草木开始进入“寒露”阶段。因此,寒露不仅是自然界的季节变化,也是人们调整饮食和生活方式的重要时刻。根据中国传统文化,寒露节气的习俗与养生密切相关,特别是在饮食方面,有许多传承下来的智慧。

寒露节气的起源与农耕文化的联系

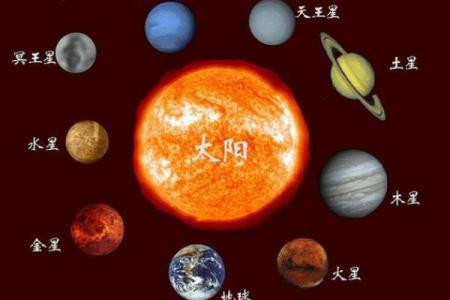

寒露节气的形成与天文变化息息相关,它代表着昼夜温差的增大和自然界的气温下降。在农耕社会,寒露是秋收季节的关键节点,标志着庄稼成熟的时期,特别是稻谷、玉米等农作物的收割期。古人通过天文现象来预测季节变化,这不仅为农业生产提供了科学依据,也成为日常生活中的重要指导。

从农耕的角度看,寒露节气是一个秋季的重要时节,农民在此时的主要任务是收割秋作物,为即将到来的寒冬做准备。此时节气的变化对气候产生直接影响,天冷、露重的天气对人体的影响也显而易见。因此,寒露节气的到来意味着人们在饮食和生活习惯上需要做出调整,以应对逐渐转凉的气候。

传统习俗与饮食调养

寒露节气的传统习俗之一就是注重温补和滋养。此时,气候逐渐变凉,人体的阳气开始收敛,容易感到寒冷、乏力。因此,寒露时节的饮食重点是温补,增加营养摄入,帮助人体增强抗寒能力。传统中医认为,寒露节气是“秋冬养生”的开始,饮食要以滋阴润燥、养胃健脾为主。

在古代经典《黄帝内经》中提到,“秋冬养阴”。这表明,秋冬季节的饮食要注重滋阴润燥,防止因气候变化引发的身体不适。寒露时节,可以食用具有温补作用的食物,如羊肉、牛肉、桂圆、枸杞等。这些食物不仅可以帮助身体抵御寒气,还能滋养肝肾,增强免疫力。

寒露节气的传统习俗中,还包括饮食上的特定食物。北方地区有吃“寒露饺子”的习惯,而南方则有食用“桂花酒”和“糯米团”的传统。吃饺子是为了御寒,特别是用羊肉和姜蒜为馅的饺子,具有温补作用。而桂花酒和糯米团则富含丰富的营养,滋养胃肠,增强身体的抗寒能力。

历史案例分析:唐代和宋代的寒露饮食习俗

唐代时期,寒露节气的养生理念已经有了明确的记录。在《大元大一统志》中提到,唐代的士人和贵族在寒露节气时,常常会举办丰盛的宴会,款待亲朋好友。宴会上,羊肉和牛肉是必不可少的主菜,这不仅是为了补充营养,还寓意着驱寒养生的意图。此外,唐代的贵族们还常常饮用用桂圆、枸杞泡制的酒水,这种酒水在温补身体的同时,也具有滋润肌肤、增强体力的作用。

宋代的寒露习俗则更加强调食材的搭配与调和。《宋本太和正音》中曾提到,宋代时,寒露节气的食物多以清淡为主,但不失滋补作用。尤其是长寿米、百合等食材被广泛使用,这些食物具有润肺、补气的作用,是宋代百姓养生的经典之选。宋代人重视食物的搭配,不仅要满足口感,还要注重其对健康的益处。

现代寒露节气的饮食传承与创新

现代社会,寒露节气的饮食习俗虽然继承了传统的精髓,但也加入了许多新的理念。例如,随着健康意识的提高,许多人开始注重低脂、低糖的食物搭配,以减少现代生活方式带来的负担。寒露时节,除了传统的羊肉、牛肉等滋补食品外,更多人选择了富含膳食纤维和维生素的食物,如胡萝卜、南瓜、苹果等。

在现代城市生活中,由于快节奏的工作和生活,人们往往忽略了对身体的细致调养。通过推广寒露节气的传统养生理念,一些养生餐厅和食品公司推出了专为寒露节气定制的健康菜单,使用食材如红枣、桂圆、山药等来调理身体,帮助都市人在快节奏中也能保持健康。通过这样的方式,寒露的传统饮食习俗得以在现代社会中得到传承和创新。

起名大全

最近更新

- 2026年03月11日算不算乔迁好日子? 今天入宅是好日子吗?

- 2026年01月29日结婚合不合适? 办喜事吉日指南

- 毛姓温润儒雅的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 2026年01月20日订婚避凶了没? 今日订婚算不算好日子?

- 农耕节气:把握盛夏的丰收时机

- 鲍姓取典雅灵秀的名字,女孩名字有哪些内涵丰富的?

- 金姓甜美可爱的女宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月10日乔迁是黄道吉日不? 今天入宅怎么样?

- 习俗传承:寒露节气传统习俗,如何吃才养生

- 如何改变五行格局,让你的性格助力职场成功?

- 2026年01月19日(农历腊月初一)订婚是否是黄道吉日 今日订婚有没有问题?

- 麻姓取天真烂漫的男宝宝名字,这些名字超有内涵

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气