寒食节与春季养生的独特联系

寒食节自古有着深厚的文化底蕴,它的起源与春季养生有着不可分割的联系。这个节日不仅是对先人祭祀的传承,也代表了与自然节令相适应的生活方式。从农耕到天文,寒食节不仅仅是一场传统的纪念活动,它深刻影响了人们的春季养生理念。

寒食节的起源:农耕与天文的结合

寒食节的历史可以追溯到春秋时期,最初与春天的农耕活动密切相关。在古代,寒食节是祭祀先人的节日,尤其是在春季,农民需通过祈求丰收来保证一年的顺利与繁荣。而寒食节所强调的“寒食”概念,也源自农耕社会对自然气候的认知。每年春季,气候变化无常,农民需根据节气的变化调整生活方式,避免寒冷天气给身体带来伤害。

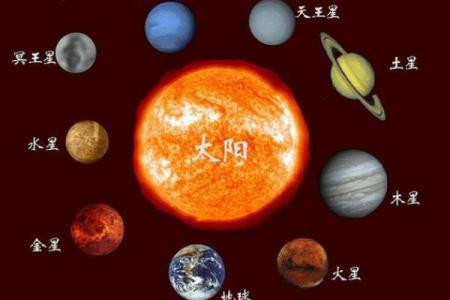

在天文上,寒食节的设立与春季气候的变化有紧密关系。根据中国传统的二十四节气,寒食节大致与清明节前后相接,恰逢春暖花开的时节。此时气温回升,但早春的寒气仍未完全散去,因此古人通过禁火的做法提醒人们谨慎养生,避免寒气入侵体内。

传统习俗:饮食与活动的春季养生

寒食节期间,有着一系列传统习俗,这些习俗不仅体现了对先人祭祀的敬仰,同时也富有深刻的养生意义。寒食节最具代表性的习俗之一便是禁火。古代人通过禁火不食热食的方式来避免寒气入侵,达到调节身体的目的。因此,这个节日强调的是冷食,如青团、凉菜等食物,以清凉养生。

除此之外,寒食节期间,人们还会举行踏青活动,借此活动呼吸新鲜空气,增强体质。这一习俗体现了春季养生的核心理念——顺应季节,养生防病。踏青的过程中,体力活动增强,血液循环加快,有助于去除体内的寒气,保持身体的平衡。

根据《黄帝内经》中的“春夏养阳,秋冬养阴”理论,春季是阳气上升的季节,此时应通过适度的活动和适宜的饮食来促进阳气的生发。寒食节的禁火和食冷的传统,恰好契合了春季养阳的养生需求。

宋代的寒食节

宋代时期,寒食节的传统更加盛行,且节日的养生文化得到了进一步发展。在宋代,寒食节除了禁火外,还特别重视食物的清淡和营养搭配。那时,人们常食用青团、寒食粽等具有清凉性质的食物。宋代的诗词中多有描写寒食节与春季养生的内容。例如,苏轼的《寒食日》便强调了节气对身体健康的影响,通过饮食与活动来调和体内的阴阳。

这一时期,寒食节不仅仅是祭祀的节日,更成为了养生的重要时刻。尤其是在春季,宋代人通过饮食和运动调整身体,以保持良好的健康状态。

明清时期的寒食节

进入明清时期,寒食节的习俗更加完善。在这个时期,寒食节不仅仅是节令的象征,它还成了社会上层的重要社交场合。人们聚集在一起举行寒食宴,饮食上讲究营养搭配,充分利用春季的时令食材来增强身体的免疫力。比如,明清时期的“寒食粥”便是以新鲜的春季蔬菜和谷物为主料,既符合节令,又具备了养生的效果。

明清时期的寒食节,尤其是在清朝,养生观念更为深入人心。清朝的《本草纲目》对春季养生有详细的记载,提出了春季应当注重调养脾胃、促进血液循环的建议,寒食节的饮食与活动正是对这些理论的生动实践。

寒食节与春季养生的延续

在现代,寒食节的传统依然被许多地区保留,并且有了新的形式与传承。现代人虽然不再像古代那样完全依赖节令来调节生活,但寒食节的养生理念依然被融入到日常生活中。例如,很多人会在寒食节前后注意饮食的清淡,避免食用油腻和辛辣食物,以减轻春季过渡期可能带来的身体负担。此外,现代社会的健康意识不断增强,越来越多的人选择在寒食节期间进行适度的户外运动,保持身体活力,避免春季容易产生的各种健康问题。

无论是从传统习俗的延续,还是从现代健康观念的转变来看,寒食节的春季养生理念都深刻影响着人们的日常生活。

起名大全

最近更新

- 鲍姓取典雅灵秀的名字,女孩名字有哪些内涵丰富的?

- 金姓甜美可爱的女宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月10日乔迁是黄道吉日不? 今天入宅怎么样?

- 习俗传承:寒露节气传统习俗,如何吃才养生

- 如何改变五行格局,让你的性格助力职场成功?

- 2026年01月19日(农历腊月初一)订婚是否是黄道吉日 今日订婚有没有问题?

- 麻姓取天真烂漫的男宝宝名字,这些名字超有内涵

- 2026年01月01日(农历冬月十三)开业是好日子吗? 今日开张能算好日子吗

- 2026年01月28日结婚合适吗 今日办喜事好吗

- 春节的文化意义:从传统到现代的变迁

- 2025年12月31日(农历冬月十二)开业能算好日子吗? 开市做生意有问题吗?

- 身高背后的暗藏玄机:命理中你无法忽视的命运线索

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气