重阳节登高的意义:不仅是节日,更是健康的传承

重阳节是中国传统的节日之一,具有丰富的历史文化内涵。每年的农历九月初九,民众都会在这一天举行登高活动,以此纪念祖先,祈求健康和长寿。这一传统习俗不仅仅是节日庆祝,更包含了深厚的文化传承和健康理念。登高活动作为重阳节的重要组成部分,其背后有着悠久的历史与独特的意义。

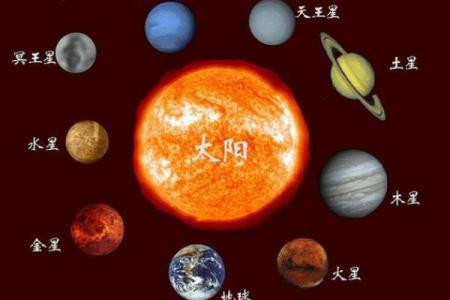

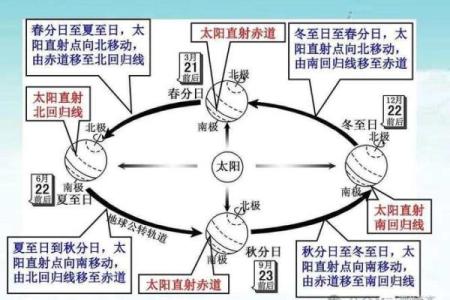

重阳节的起源:农耕文化与天文知识的结合

重阳节的起源可以追溯到古代的农耕文化和天文学。根据《淮南子》中的记载,九月初九这一日期与阴阳五行的变化密切相关。在古人眼中,数字“九”代表阳气,双重“九”意味着阳气最旺盛。因此,九月初九被视为阳气最为强盛的一天,具有“阳盛衰”的寓意。为了祈求身体健康和延年益寿,人们在这一天开展登高活动,寓意着借助大自然的阳气与力量,达到健康长寿的愿望。

从农耕角度来看,秋季是丰收的季节,农民们在完成繁重的收割后,选择登高望远,不仅可以放松心情,还象征着对自然力量的感恩与尊重。因此,登高不仅仅是与天文相关的仪式,更是与农耕文化相结合的一个重要习俗。

传统习俗:饮食与活动的健康理念

重阳节的传统习俗不仅局限于登高,还有许多富有象征意义的饮食和活动,这些都与健康长寿密切相关。最具代表性的饮食就是重阳糕,它是由粘米粉、枸杞等材料制成的。重阳糕的食材讲究搭配,既富有营养,又能够帮助人们强身健体。古人认为,枸杞具有延年益寿的功效,而粘米糕则有助于滋补身体,增强体力。因此,食用重阳糕成为了重阳节的一项重要传统。

此外,重阳节的登高活动不仅仅是身体上的锻炼,更有助于精神上的放松。在古代,登高时人们常常吟咏诗词,表达对祖先的怀念和对未来的期许。例如,唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》便描绘了登高时的壮丽景色,诗人通过登高感受到了自然的浩渺与人生的无常。这种结合诗歌与登高的活动,不仅促进了身体的健康,也锻炼了人的心理素质,帮助人们保持积极向上的心态。

历史案例:古代的重阳节登高

在历史长河中,许多文人都曾参与过重阳节的登高活动,留下了丰富的文化遗产。唐代的重阳节登高活动尤为盛行。唐代诗人杜甫在《九月九日忆山东兄弟》一诗中写道:“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”通过这首诗,杜甫表达了自己在重阳节时对家乡的思念之情。虽然这首诗更多的是表达了思乡之情,但其中的“九月九日”正是重阳节,杜甫通过登高这一行为,将个人情感与节日传统融合在一起,表现了重阳节文化的深厚底蕴。

另一个历史案例是宋代的文学家苏东坡。他在重阳节时常登高,并写下了许多关于节日的诗篇。在《重阳席上赠张即之》一诗中,苏东坡写道:“一片孤城万仞山,倒拔垂杨柳。”他的诗句不仅描绘了登高时的景色,还表达了自己在重阳节时的情感体验,体现了当时士人的风雅与对健康的重视。

重阳节登高的健康意义

在现代社会,虽然生活方式和节日庆祝形式发生了变化,但重阳节的登高活动依然保留了下来,并且赋予了新的意义。如今,随着人们健康意识的提高,登高活动不仅成为了节日的传统,更成为了促进身心健康的一项重要方式。许多城市和社区在重阳节期间组织登高活动,鼓励市民参加,既能强身健体,又能增进社会互动。

现代医学研究表明,登高对身体健康有诸多益处。登高能够增强心肺功能,提高耐力和体力,还能有效缓解压力,帮助改善心理健康。在快节奏的现代生活中,登高作为一种简单而有效的锻炼方式,已成为越来越多人日常生活的一部分。

重阳节登高的传统习俗,既是对古代文化的传承,也是对健康理念的弘扬。通过这一活动,人们不仅能体验到节日的乐趣,还能在身体和精神上获得双重的益处。

起名大全

最近更新

- 姓滕有什么温柔敦厚的女孩名字?取名思路大全

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)是否是安门吉日 安门黄道吉日查询

- 五行颠覆性解析:揭秘性格背后的隐藏力量

- 流字五行属什么?男孩用流字取名的优势

- 五行格局与性格,揭秘帅气背后的神秘力量

- 2026年02月11日装修日子有没有选对? 装潢房子是否是好日子?

- 2026年01月18日(农历冬月三十)订婚合适吗 今日订婚结婚好吗

- 2026年03月09日乔迁合良辰吉时吗? 乔迁入宅能行吗

- 2026年02月04日是否宜搬家? 这日子乔迁新居好吗

- 重阳节登高的意义:不仅是节日,更是健康的传承

- 2026年03月08日(农历正月二十)乔迁是好日子吗? 入新宅合不合适?

- 从蒙古传统节日看草原牧民的生活与信仰

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气