走进阴历六月六,感受古老节日与自然的和谐共舞

阴历六月六的节日,是我国古老的民俗之一,承载着丰富的历史与文化内涵。作为农耕文明中的重要节令之一,这个节日不仅是对农事的祈愿,也是与自然相和谐共舞的时刻。在古代,它不仅与天文、农耕有着密切的联系,还通过多种传统习俗来体现人与自然的互动。本文将通过两个历史案例和现代传承来探讨这一节日的文化底蕴与意义。

节日起源:农耕与天文的结合

阴历六月六的节日起源可追溯到古代农耕社会。中国自古以来是一个以农业为基础的国家,农历六月六正处于麦收与夏季作物成长的关键时期。这一节日的设立,主要是为了祈求五谷丰登,确保一年的丰收。

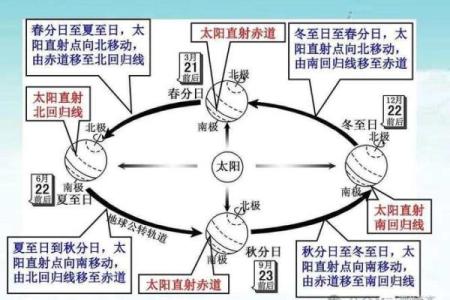

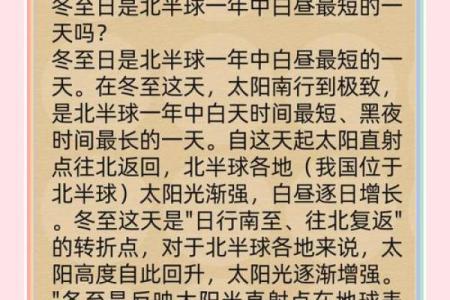

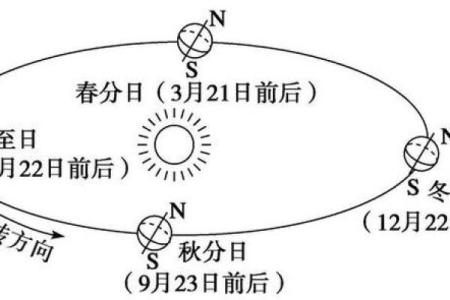

从天文角度来看,六月六是一个极具象征意义的日子。根据古代的天文学理论,六月六是夏至后不久的一段时间,这时太阳直射地面,气温逐渐升高,正是农作物生长旺盛的时节。农民们通过这一节日祈求天地保佑,风调雨顺,为丰收提供保障。这种与自然变化密切相关的节令,也体现了古人对天文、气候变化的关注与理解。

传统习俗:饮食与活动的传承

在传统习俗方面,阴历六月六是一个集饮食和民间活动于一体的节日。根据不同地区的风俗,传统的食物和庆祝活动丰富多样。例如,在一些地区,六月六有吃“六月六面”的习惯,这种面通常由小麦制作,象征着对农作物的祈愿。面条的延长象征着生活的长久与丰盈,而这一食物的食用,恰恰反映了古人将节令与生活密切联系的传统。

此外,民间的活动也是不可或缺的一部分。传统的“六月六赛龙舟”便是其中一种,象征着抵抗灾难、驱除邪祟。赛龙舟的活动起源于古代的水祭祀,民众通过这种形式来祈求水神保佑,保障水利、农田灌溉的顺利进行。赛龙舟活动还体现了古人对水源的重视,并在社会中传递着集体协作与共享的精神。

古代对丰收的祈愿

在中国古代,阴历六月六的节日不仅仅是一个庆祝的时刻,更多的是一个祈愿的时刻。史籍中有记载,春秋时期的楚国便有在六月六日举行祭祀活动的风俗。据《左传》记载,楚国的王公贵族会在这一日举行隆重的祭天仪式,祈求神灵保佑农田丰收,确保百姓安康。祭祀活动一般选在田间举行,祭品多为五谷杂粮,象征着一年的丰收。

战国时期的农业祭祀

在战国时期,阴历六月六的祭祀活动具有更强烈的宗教与农耕色彩。例如,《大元大一统志》中提到,战国时期的晋国人民会在六月六这一天进行祭祖与祭天仪式。通过祭天,农民们希望能够获得天地的庇护,尤其是在气候不稳定的季节,农民通过这一仪式来调节天气、保护庄稼。此类活动也通过家族和部落的合作,进一步加强了社会凝聚力和对自然的敬畏。

对传统节日的复兴与创新

进入现代,阴历六月六的节日并未随着时代的变迁而消失,反而在许多地方得到了复兴和创新。尤其是在一些传统文化丰富的地区,六月六依旧被视为一个重要的节日。不仅仅是在农村地区,在一些城市里也逐渐兴起了相关的庆祝活动。

现代的庆祝方式虽然与古代有所不同,但依然保留了祈愿丰收、感恩自然的核心内容。例如,现代的“龙舟赛”不再仅仅限于乡村水域,而是成为了全国范围内的竞技活动,吸引了大量游客前来观赏。同时,越来越多的文化活动也开始围绕这一节日展开,如艺术展览、传统美食节等,既保留了传统文化的精髓,也赋予了其新的生命力。

通过这些现代传承,我们不仅能够感受到节日的文化底蕴,还能深刻理解古老节日与自然和谐共舞的独特魅力。这种与自然的亲密互动,不仅是对农耕文化的传承,也让我们在现代生活中更加重视人与自然的关系,体会到自然赋予我们的美好与力量。

起名大全

最近更新

- 2025年12月27日开业日子合黄道没? 今日开业有没有问题?

- 2025年12月26日(农历冬月初七)开业吉利吗? 开门做生意合适吗?

- 慧字女孩最佳名字:结合属性的高分案例解析

- 2026年01月16日能否作为动土黄道吉日? 动土修造黄道吉日查询

- 和字的五行属性及男孩取名的寓意延伸

- 2025年12月25日是否为开业黄道吉日 今日开市做生意能算好日子吗

- 2026年01月25日(农历腊月初七)结婚合良辰吗? 今天办喜事行不行

- 2026年01月15日(农历冬月廿七)动土符不符合黄道吉日 今日动土修造好吗

- 日的天文奥秘:探索夏至的星空奇观

- 2026年02月06日这日子装修算黄道吉日不? 装潢是好日子吗?

- 走进阴历六月六,感受古老节日与自然的和谐共舞

- 沈姓意蕴长的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气