盂兰盆节的起源与农耕文化的深厚联系

盂兰盆节作为中国传统节日之一,已有千年的历史。其庆祝活动往往与农耕文化及天文现象密切相关,体现了人们在长期农业生产过程中对自然规律的认识与依赖。盂兰盆节的起源与农耕文化的紧密联系,通过传统习俗的传承,展示了人类在与天地交流中的深刻智慧。

盂兰盆节的农耕起源

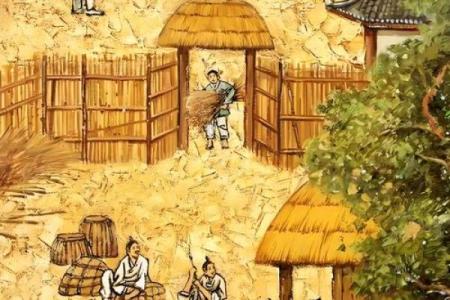

盂兰盆节最初起源于佛教传入中国后的相关仪式,但它与中国古代的农耕文化却有着不可忽视的联系。在中国古代,农耕社会的生产活动通常与季节变化紧密相连。每年的夏末秋初,正是稻谷丰收的季节,也是一年中最忙碌的时期。农民们为了庆祝丰收,祭祀先祖、祈求保佑,盂兰盆节恰恰在这个时节应运而生。

农耕文化中的“祭祖”习俗十分普遍,盂兰盆节便是祭祖的一部分。通过祭祀活动,人们不仅表达对先祖的敬意,也希望通过祭祀祈求来年丰收。在中国传统农业社会中,农业生产极为依赖天气与季节的变化,因此,盂兰盆节的祭祀活动也反映了人们对大自然的敬畏与感恩。

天文与季节的交织

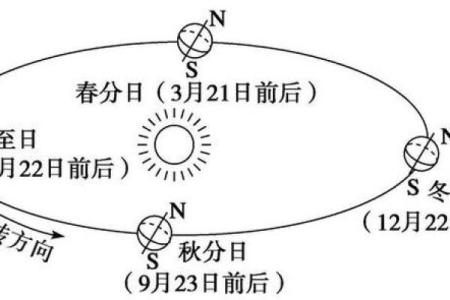

除了与农耕文化紧密相连,盂兰盆节的时间选择也与天文现象密切相关。每年盂兰盆节的日期通常在农历七月中旬至八月初之间,这一时段正是夏季的结束和秋季的开始。天文学上的“立秋”节气,标志着太阳位置的变化,气温逐渐转凉。古代中国的农民通过观察星象和气候变化,知道此时需要祭祀天地,祈求秋季丰收。

尤其是在农耕社会中,天文历法被广泛运用于农业生产。天文的变化对农耕有着直接的影响。盂兰盆节的时间不仅仅是为了庆祝农作物的丰收,更是对天文季节变化的响应。人们相信,通过祭祀活动能够与天地沟通,从而获得好的气候条件,促进农作物的生长。

传统习俗中的饮食与活动

盂兰盆节的传统习俗包括丰富的饮食文化和多样的庆祝活动。在饮食方面,盂兰盆节期间,人们通常会制作各种祭品,如糕点、蔬果、以及特制的盂兰盆食物,用以祭拜祖先或已故亲人。这些食物不仅是对先人的敬意,也是对丰收的感恩。每家每户都会准备好丰盛的祭品,放在家中的祭坛上,表达对逝者的怀念和祝福。

此外,盂兰盆节也是家族团聚的重要时刻,亲人们会围坐一堂,共享丰盛的饭菜。这一传统反映了中国传统社会中家庭的重要性以及对家族联系的重视。节日活动还包括舞龙舞狮、放灯、演戏等,寓意着驱邪避灾、迎接好运。

历史案例:唐朝的盂兰盆节

唐朝时期,盂兰盆节的祭祀活动已经非常盛大,成为重要的节日之一。唐代佛教的兴盛,使得盂兰盆节的宗教性质得到了进一步强化。根据《大元大一统志》记载,唐朝的盂兰盆节活动中,不仅包括传统的祭祀活动,还有僧侣们为亡者超度的仪式。这个时期,盂兰盆节逐渐发展成了结合佛教、农耕与天文的多重文化现象。

历史案例:明清时期的盂兰盆节

进入明清时期,盂兰盆节逐渐融入了民间信仰与民俗,成为一种全民参与的节日。在明清时期的盂兰盆节上,民众会举行庙会、祭祖活动,同时还会有盛大的舞龙舞狮和放灯活动,形成了丰富多彩的节庆氛围。这一时期的盂兰盆节,已经从最初的宗教祭祀演变成了全民性的庆祝活动,成为了中国传统文化中的重要组成部分。

现代传承中的盂兰盆节

如今,盂兰盆节在现代社会仍然保留着强烈的传统色彩,特别是在一些农村地区,盂兰盆节的传统活动依旧如旧。家庭成员会回到家乡祭祖,参与集体的祭祀和庆祝活动。同时,现代的盂兰盆节也得到了创新发展,一些地方的庙会、灯会、表演等活动吸引了大量游客,成为了文化旅游的一部分。尽管现代社会的生产方式发生了改变,但盂兰盆节的农耕文化精神依然延续,成为了连接过去与现在的桥梁。

起名大全

最近更新

- 威字男孩取名:寓意歧义的规避与正向引导技巧

- 女孩头上三个旋,命运密码竟然如此深奥,你如何改变?

- 2026年01月07日(农历冬月十九)能否作为安门黄道吉日? 今日安装入户门好吗

- 2025年12月24日开业合适吗? 今日开业好吗

- 2026年01月06日安门吉利吗? 今日安装入户门是好日子吗?

- 五行性格解析:如何改变格局,让你的生活焕然一新?

- 2026年02月02日(农历腊月十五)装修合适吗 今天装修怎么样?

- 想给张姓宝宝起个涵养足的名字,男孩名字怎么取好?

- 春节:探秘春节背后的农耕文化与家族团圆习俗

- 添字取名寓意男孩:从字形字义看吉祥内涵

- 2026年02月24日(农历正月初八)是否是乔迁吉日 今天乔迁行不行

- 2026年02月01日(农历腊月十四)装修是好日子吗? 今日装修动工有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气