冬至寒夜,诗词中的养生与风俗

冬至是二十四节气中最为重要的一个节气之一,古人通过对自然界变化的观察,逐渐形成了冬至这一重要节令的认识。在寒冷的冬夜里,天地间的阴气达到极致,阳气开始悄然回升,冬至便成为了人们调养身体、抵御寒冷的重要时刻。古人认为此时是养生保健、祈求安康的最佳时机,这一点在古代的诗词和风俗习惯中有着深刻的体现。

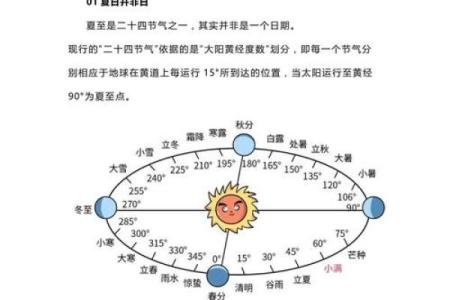

冬至的起源:农耕与天文的结合

冬至在天文学上是太阳直射点最远离地球赤道的时刻,意味着阴阳变化的一个重要分水岭。由于冬至日昼短夜长,古代农民依据天象进行农业活动,提前预示着即将到来的寒冷冬季。在农耕文化中,冬至也有着重要的意义。它不仅是个节令上的界标,更是古人通过农事活动总结出的自然规律之一。

冬至的养生意义源自于天人合一的思想。根据《黄帝内经》中的理论,冬季是“藏”的时节,人体的阳气在此时开始隐匿,因此此时尤其需要保持温暖,防止寒气入侵。冬至一到,古人便开始准备养生食物,保持充足的睡眠,避免过度劳累,以顺应大自然的节律。

传统习俗:饮食与活动

在冬至这一天,许多传统的饮食习惯与活动便应运而生,旨在通过合理的食物与适当的行为调养身体。

在饮食方面,冬至吃饺子成为了北方地区的习惯。饺子在冬至这一天的食用不仅仅是满足口腹之欲,更蕴含着驱寒保暖的意义。相传,北方的传统食谱中加入了羊肉、胡椒等温性食材,这些食物有助于抵御冬季的寒冷。此外,南方一些地区则有吃汤圆的风俗,象征团圆和吉祥。

除了饮食,冬至也是家庭团聚的重要时刻。古人认为,冬至当天家家户户团聚在一起,分享食物和欢乐,是对新的一年的祝福。这一传统至今仍在许多地方得以传承,尤其是在农村,家家户户忙着备年货,准备丰盛的晚餐,享受与亲人共度的温馨时光。

唐代的冬至风俗

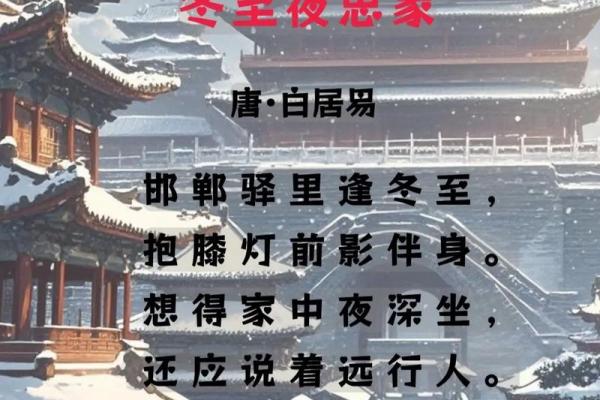

唐代是中国历史上一个盛大的朝代,社会风俗和文化极为繁荣。冬至节令的到来,唐朝的皇宫与百姓都格外重视这一时刻。唐代诗人白居易便在《冬至日寄家兄》中提到,“天时人事日相催,冬至阳生春又来。”诗中表达了冬至日阳气回升的自然法则,也表达了对亲人的思念与祝福。唐代不仅有着吃饺子和全家团聚的传统,还有着在冬至这天为长辈祈福的风俗,意味着对祖先的敬重和对未来的美好期许。

此外,唐代的宫廷中,皇帝会在冬至时举行盛大的仪式,祈求国运昌盛,人民安康。这一风俗反映了当时对自然与宇宙规律的尊重,体现了古人敬天保国的智慧。

明清时期的冬至习俗

明清时期,冬至的节令意义逐渐得到升华。明代朱元璋在《大明律》中明确规定,冬至为国家的重要节日,甚至在这一天,朝廷会举行特别的祭天仪式,以祈求来年国泰民安。清代乾隆皇帝更是在冬至时安排了各类宫廷活动,像是宴会、射箭、祭祖等,均体现了对自然力量的尊崇与对民众的关怀。

在民间,冬至节令则成为了家族团聚、亲友互送礼物的时刻,体现了家人间的情感联络和文化的传承。通过这些活动,冬至不仅是天文和农事的标志,更是民众在寒冷冬季里寻求温暖与安慰的重要时刻。

健康与文化的结合

进入现代,冬至的传统风俗并未因时代变迁而消失。尤其在大城市里,尽管生活节奏加快,人们依旧重视这一传统节日。许多家庭会通过聚餐、送礼等方式与亲人共度冬至,保持着古人传下来的温情与团圆。而在养生方面,冬至已成为了人们调养身体的一个重要契机。现代中医养生的理念,依然与古人关于“冬藏”之说相契合。很多人会选择在冬至期间进行足浴、针灸等保健活动,以调理身体,提升免疫力。

这些传统活动在现代社会中不断被更新与创新,既传承了古老的文化,又融入了现代人的健康需求,使冬至成为了一个集传统与现代为一体的节日。

起名大全

最近更新

- 男孩用伍字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 2026年01月26日(农历腊月初八)这日子搬家是否黄道吉日? 今日乔迁新房好吗

- 2026年02月20日(农历正月初四)乔迁是否是黄道吉日 今日入新宅适合吗?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)提车可不可以? 买新车能算好日子吗

- 如何通过王俊凯的命理,看见命运的转折点?

- 2026年01月10日动土行吗? 动土建房算好日子?

- 2026年01月09日提车合不合适? 提车行吗?

- 2026年01月08日订婚是上上吉时吗? 今日订婚有没有问题?

- 明字取名男孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 五行格局性格解析:跳出性格局限,找到你的成功之道

- 冬至寒夜,诗词中的养生与风俗

- 岑姓女孩清新淡雅的名字,温润谦和的怎么选?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气