农历如何在现代生活中传承传统养生智慧

中国传统文化源远流长,养生智慧也由此传承至今。无论是通过农耕的节令,还是通过天文的变迁,传统养生的理念已经深深融入了中国人的生活之中。尽管现代社会的快节奏生活让人们逐渐疏远了这些智慧,但仍有许多方式可以将这些传统融入到现代生活中,既继承文化精髓,也促进身心健康。

农耕与天文对养生的影响

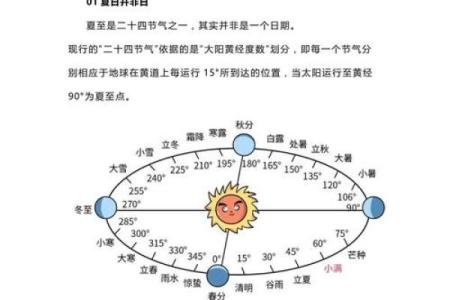

传统养生与中国古代农耕社会的节令密切相关。中国的农历是以月亮的周期为基础建立的,反映了人与自然的和谐关系。古人认为,四季更替、气候变化直接影响人体的健康,因此养生之道往往依据自然的规律调整。例如,在冬季,人们应注重养藏,避免过度劳累和寒冷的侵袭;而春夏则是生发和外出活动的好时机。通过遵循这些季节性的变化,人体的内外平衡得以维护。

除了农耕的影响,天文学的发展同样在传统养生中占据重要地位。古人通过观察天象变化,结合阴阳五行理论,提出了“顺天应时”的养生法则。在这一体系中,人与天体的运行密切相关。例如,春天日照时间逐渐增长,意味着阳气的逐步升发,适宜人们进行户外运动,增强体力;而秋冬季节,阳气收敛,适合保持安静和内养。这些古老的观念至今依然具有很强的指导意义。

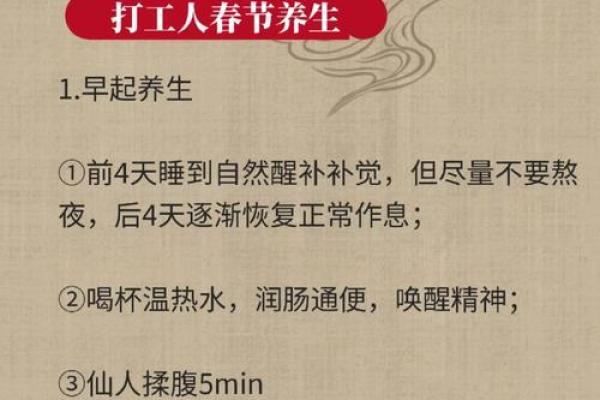

传统习俗与现代生活的结合

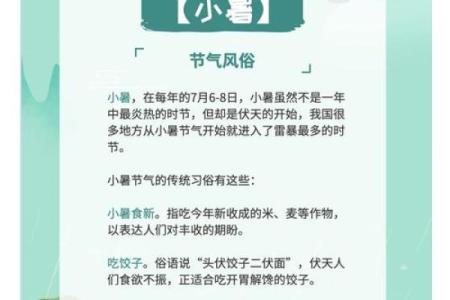

在传统习俗方面,饮食和日常活动是最具代表性的养生方式。传统饮食强调“食养”,注重食材的选择与搭配。例如,夏季食用具有清热解毒功效的绿豆汤,冬季则常吃羊肉等滋补食品。这些饮食习惯不仅符合季节变化的需求,还能调节人体的气血、促进新陈代谢。

古代的运动方式,如太极拳和五禽戏等,也是一种极具养生功效的传统活动。太极拳通过缓慢的动作和深度的呼吸调节,帮助人们放松身心、促进气血流通,达到阴阳平衡的效果。对于现代人来说,尽管社会环境发生了巨大的变化,但通过每天坚持适当的运动,依然能有效提升身体免疫力,预防疾病。

明清时期的养生之道

明清时期的中医养生思想逐渐成熟,许多古代养生经典也在这一时期得到了系统整理。最具代表性的如《黄帝内经》和《本草纲目》等,这些书籍系统总结了中国传统医学的养生原则。明清时期的许多文人、士族也注重养生之道,饮食以四季为法则,活动以养神、养气为主,体现了“顺时养生”的理念。例如,清代的养生家王士祯就提到过春秋季节的食疗原则,他强调饮食要以蔬菜和水果为主,避免过多的肉类食物,以帮助肠胃的消化和吸收。

唐代的节令养生

唐代是中国历史上文化繁荣的时期,唐代的养生理念也极具代表性。唐代的《千金方》中详细列出了按节令调整饮食、起居等方面的养生方法。例如,唐代的医生孙思邈提到,在寒冷的冬季,应减少外出活动,多吃具有热性食物,如羊肉和人参等;而在温暖的春季,则应多吃时令蔬菜,避免食用油腻的食物,从而帮助身体适应季节变化。这些养生方法直到今天,仍为许多人提供了宝贵的健康指导。

从古籍到现代医学

在现代社会,传统养生智慧并未被遗弃,而是通过现代医学的研究与实践得到了更广泛的应用。许多医院和健康管理机构已开始将传统养生理念与现代医学技术相结合,开设养生课程、提供个性化的健康管理服务。例如,很多人开始学习太极拳、瑜伽等古老的养生方式,并且通过现代的营养学理论,调整饮食和生活习惯,使之更符合现代生活的需要。此外,一些传统的中草药疗法也被现代医学证实有助于提高免疫力、改善身体状况,成为日常生活中的健康辅助工具。

这种传统与现代的结合,使得古老的养生智慧在现代社会焕发了新的生命力,让人们在快节奏的生活中,也能够体验到传统养生的智慧与魅力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气